簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

近年、感染数の増加が問題視されている梅毒。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスを大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。

梅毒とは

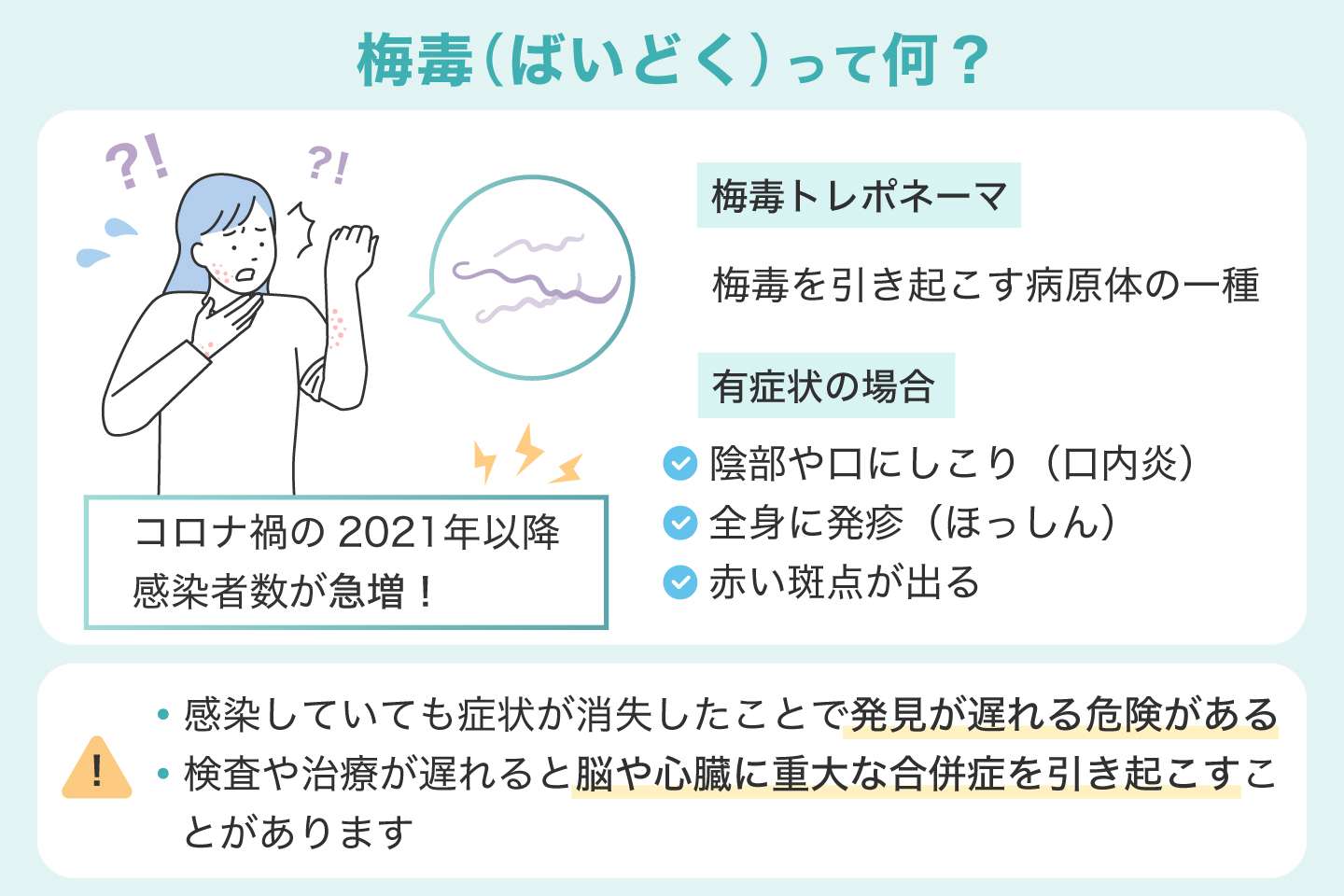

梅毒は「ばいどく」という読み方をします。

梅毒とは梅毒トレポネーマと呼ばれる病原体の一種が感染することにより引き起こされる性病です。

病原体は梅毒トレポネ−マ(学名:Treponema pallidum)で、直径0.1~0.2 μm、長さ6~20 μmの屈曲した6~14施転のらせん状菌

<参考>

国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/465-syphilis-info.html

梅毒に感染すると、陰部や口にしこりが出来たり(口内炎)、全身に発疹(ほっしん)・赤い斑点が出たりしますが、感染していても自然に症状が消失してしまって放置されて発見が遅れる危険があります。

コロナ禍の2021年以降から感染者数が(※参考1)非常に増えていて社会問題になっています。

梅毒は検査や治療が遅れると脳や心臓に重大な合併症を引き起こすことがあります。

適切に治療を行えば治癒が期待できますが、検査の解釈が少し複雑なため、専門機関で検査・治療を行うことを推奨します。

無症状でも有症状でも、適切に治療を行えばほとんどが完治するため、適切に治療を行うことが大切です。

(※参考1)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/seikansenshou/syphilis.html

<参考>

国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/465-syphilis-info.html

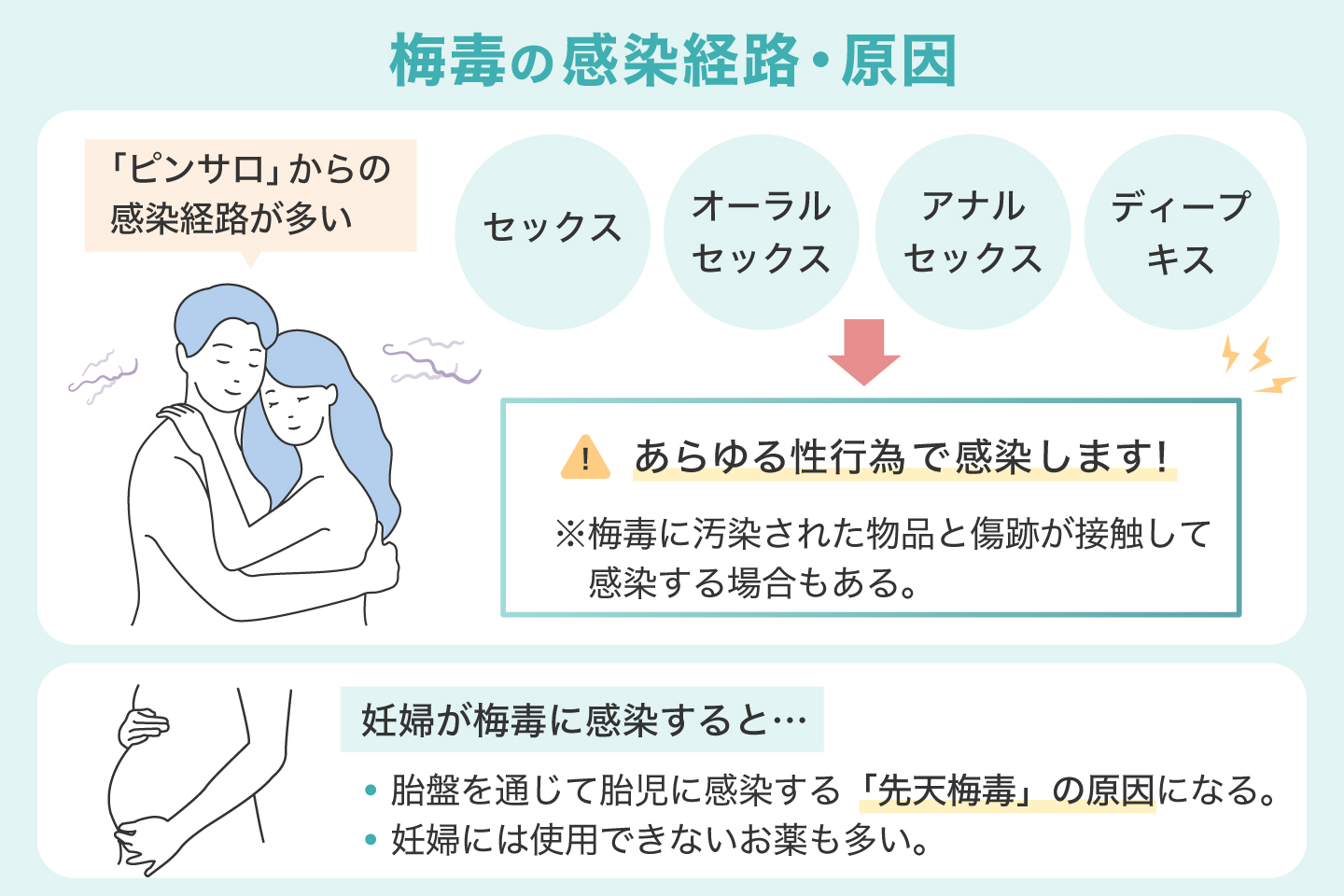

梅毒の感染経路・原因

梅毒の感染経路

梅毒の感染経路・原因は、セックス・オーラルセックス・アナルセックスなどあらゆる性行為で感染します。

お互いの口腔内に傷があればディープキスなどでも感染します。

また、極めて稀ではありますが、傷のある手指から梅毒に汚染された物品に接触して感染したとの報告もあり、タオルや銭湯など性行為以外でも感染する可能性はゼロとは言い切れません。

実際に診療を行っていると、本番行為のないいわゆる『ピンサロ』からの感染経路が意外に多いことに驚きます。

妊婦が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児に感染する「先天梅毒」の原因になります。

妊婦には使用できないお薬も多く、余計なストレスにもなり得るので心当たりのある方は早めに検査を行うことが大切です。

梅毒は心当たりなく感染するのか

全く心当たりがない状態で感染することはあるのでしょうか?

基本的にはほとんどないと言えますが、梅毒に汚染された物品と傷跡が接触して感染したという報告もあることから、性行為と無関係にご家族にうつる感染もゼロではないと言えます。

梅毒が疑わしい症状を認めた場合はまずは検査を実施することが大切です。

簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

近年、感染数の増加が問題視されている梅毒。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスを大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。

梅毒の症状

梅毒は男性、女性ともに多彩な症状を認めます。

無症状で経過することも多いため注意が必要です。

基本的には男性も女性も同様の症状を認めます。

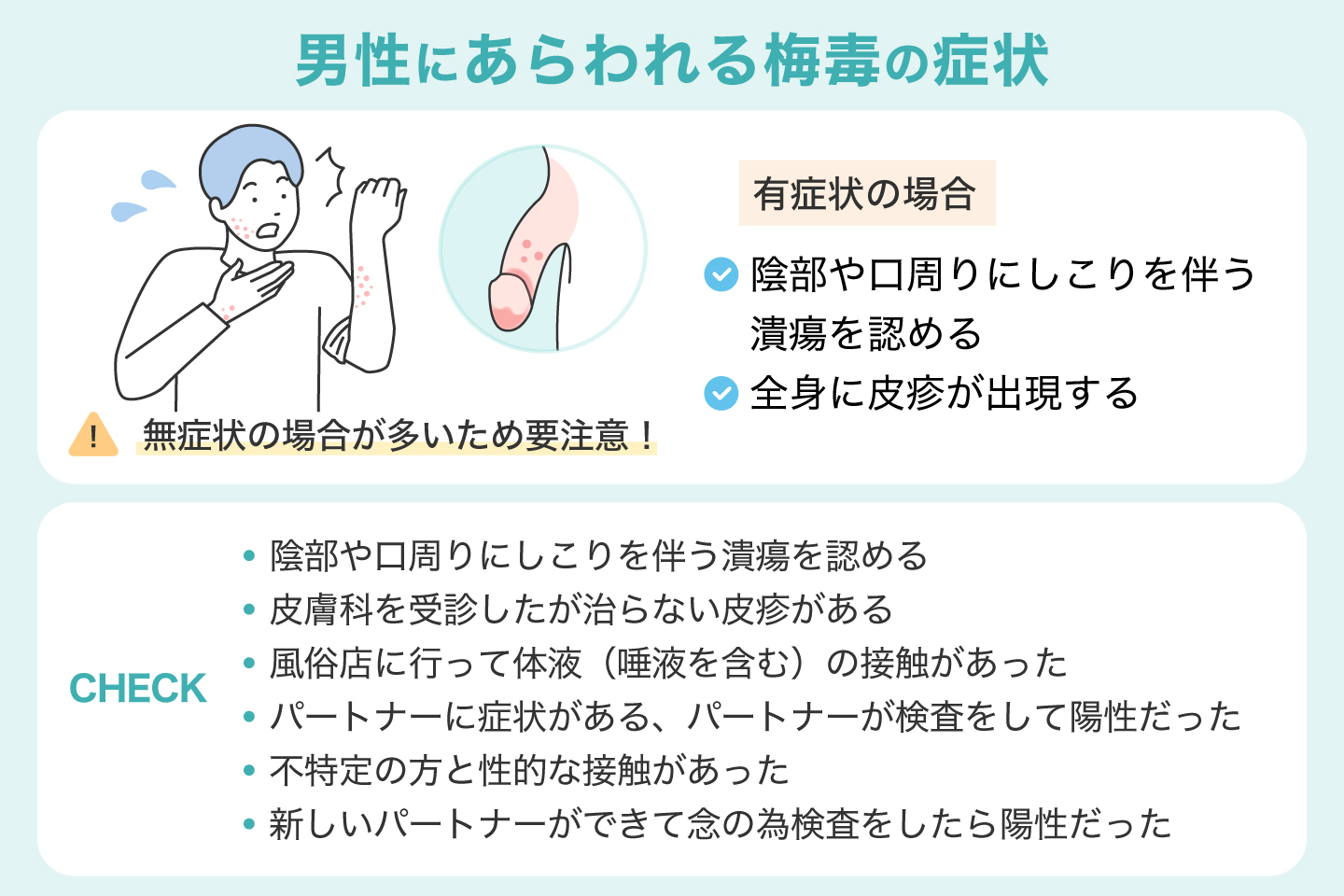

男性にあらわれる梅毒の症状

- 陰部や口周りにしこりを伴う潰瘍を認める

- 全身に皮疹が出現する

などを認めます。

男性が梅毒感染に気づくタイミングとしては、

- 陰部や口周りにしこりを伴う潰瘍を認める

- 皮膚科を受診したが治らない皮疹がある

- 風俗店に行って体液(唾液を含む)の接触があった。

- パートナーに症状がある、パートナーが検査をして陽性だった。

- 不特定の方と性的な接触があった。

- 新しいパートナーができて念の為検査をしたら陽性だった。

などで気付かれる方がいらっしゃいます。

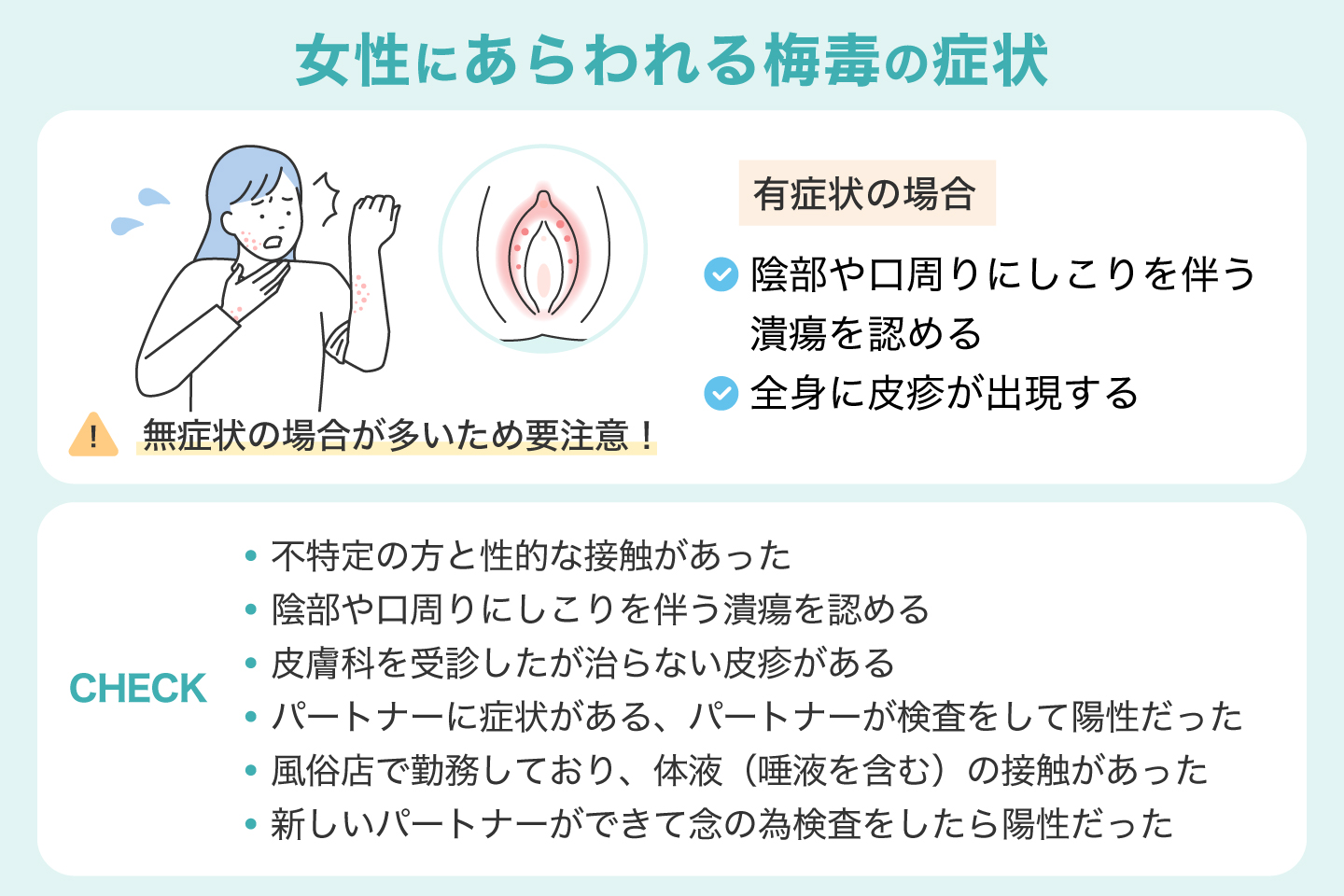

女性にあらわれる梅毒の症状

- 陰部や口周りにしこりを伴う潰瘍を認める

- 全身に皮疹が出現する

などを認めます。

女性が梅毒の感染に気づくタイミングは、

- 不特定の方と性的な接触があった

- 陰部や口周りにしこりを伴う潰瘍を認める

- 皮膚科を受診したが治らない皮疹がある

- パートナーに症状がある、パートナーが検査をして陽性だった。

- 風俗店で勤務しており、体液(唾液を含む)の接触があった。

- 新しいパートナーができて念の為検査をしたら陽性だった。

などで気付かれる方がいらっしゃいます。

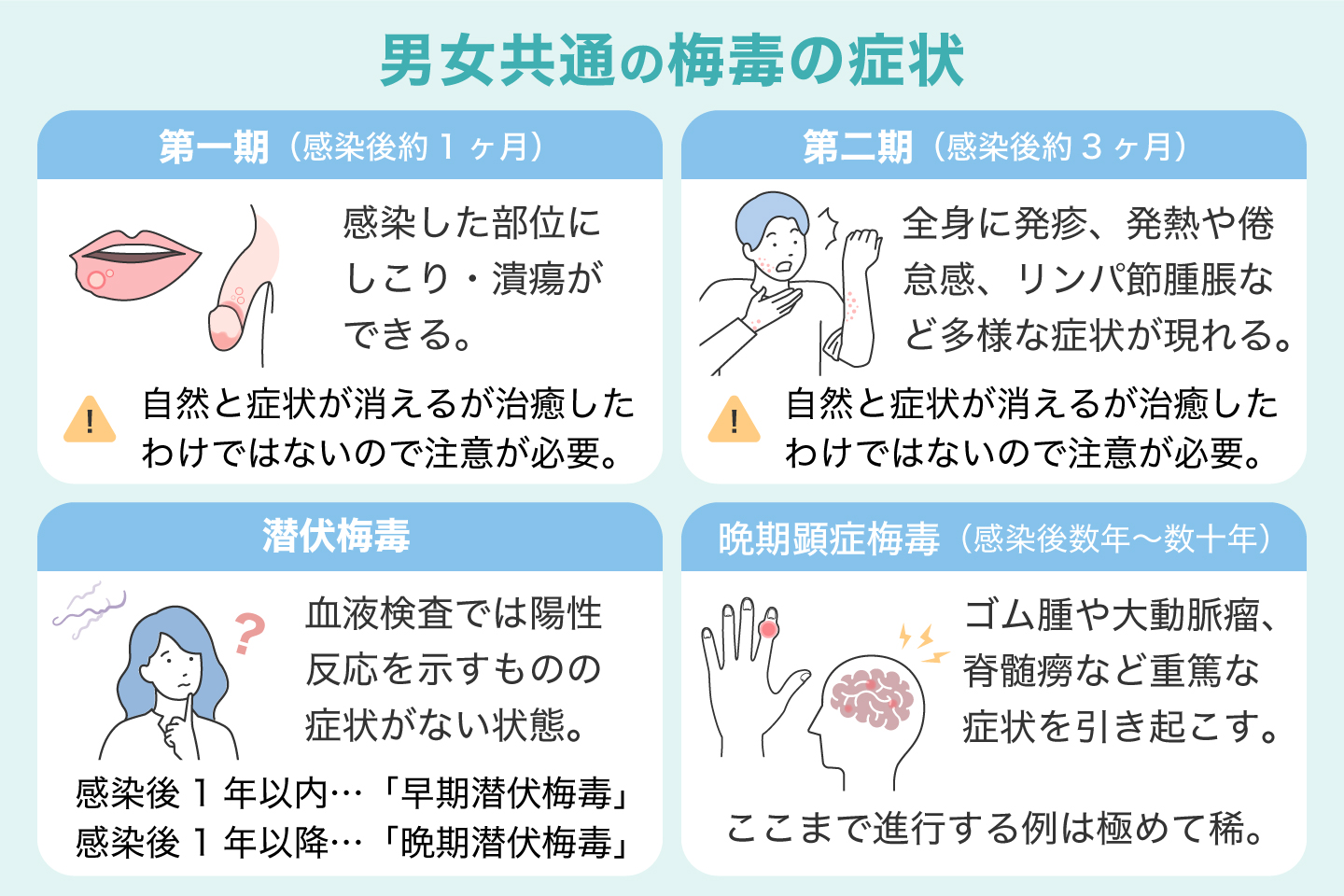

男女共通の梅毒の症状

梅毒は感染すると、経過した期間によって症状の出る部位や内容が変わります。

また、自然に症状が消えることもあるため、感染したまま放置されてしまうことも多い病気です。

第一期(初期症状)

感染後約1ヶ月ほどで感染した部位かにしこり・潰瘍が出来ます。

また、鼠蹊部(太ももの付け根)のリンパ節が痛みを伴わずに硬く腫れることもあります。

多くの場合は治療しなくても自然に症状が一旦消失しますが、梅毒への感染がなくなったわけではありません。

見た目よりも痛みが少ないことも特徴で、痛みが少なく、自然に症状が消失してしまうため医療機関を受診されずに放置されてしまうケースが多くあります。

第二期

感染後3ヶ月ほどで手のひらや足の裏などに全身に発疹・湿疹ができます。

その他、丘疹性梅毒疹、粘膜疹、扁平コンジローマなども第二期に特徴的な症状です。

発熱や倦怠感、全身性リンパ節腫脹に加え、消化器系、泌尿器系、筋骨格系の症状など多様な症状を認めます。

第一期同様にこれらは自然に消失しますが、治癒しているわけではないので注意が必要です。

潜伏梅毒

血液検査では梅毒陽性反応を示すものの、症状がない状態を潜伏梅毒と呼びます。

感染後1年以内を早期潜伏梅毒、1年以降を晩期潜伏梅毒とさらに大別します。

早期潜伏梅毒では再度第一期、第二期の症状が出現(移行)することから感染性があると言われており、一方後期潜伏梅毒では性交渉による感染性はほぼないといわれています。

晩期顕症梅毒(末期梅毒)

感染後数年から数十年するとゴム腫、大動脈瘤や大動脈弁逆流症などの心血管梅毒、脊髄癆や進行性麻痺などの致死的な病気を引き起こします。

非可逆的な後遺症を残す可能性もありますが、現代日本では梅毒がここまで進行することは極めて稀でほとんど遭遇することはありません。

<参考>

国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/465-syphilis-info.html

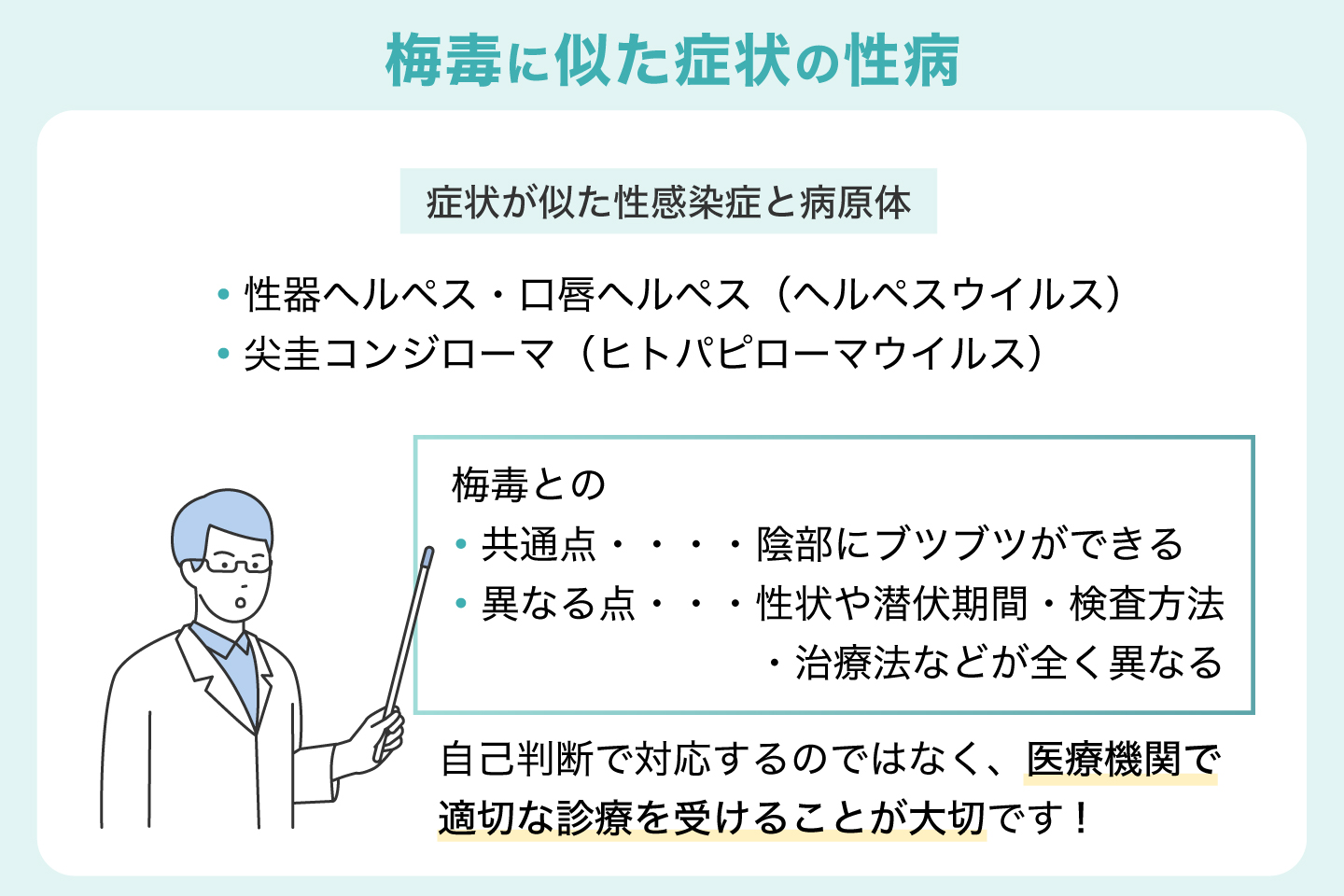

梅毒に似た症状の性感染症

梅毒に似た症状の性感染症の原因菌として

- 性器ヘルペス・口唇ヘルペス(ヘルペスウイルス)

- 尖圭コンジローマ(ヒトパピローマウイルス)

と言った病原体があります。

陰部にブツブツができると言う点では同様ですが、性状や潜伏期間・検査方法・治療法などが全く異なるため

自己判断で対応するのではなく、医療機関で適切な診療を受けることが大切です。

また、

- フォアダイス

- 真珠様小丘疹

といった、病気ではない生理的なブツブツを性病と勘違いして受診される方も一定数いらっしゃいます。

病気ではないので切除する必要はないにも関わらず、不安を煽って切除を進める悪質なクリニックも存在するので注意が必要です。

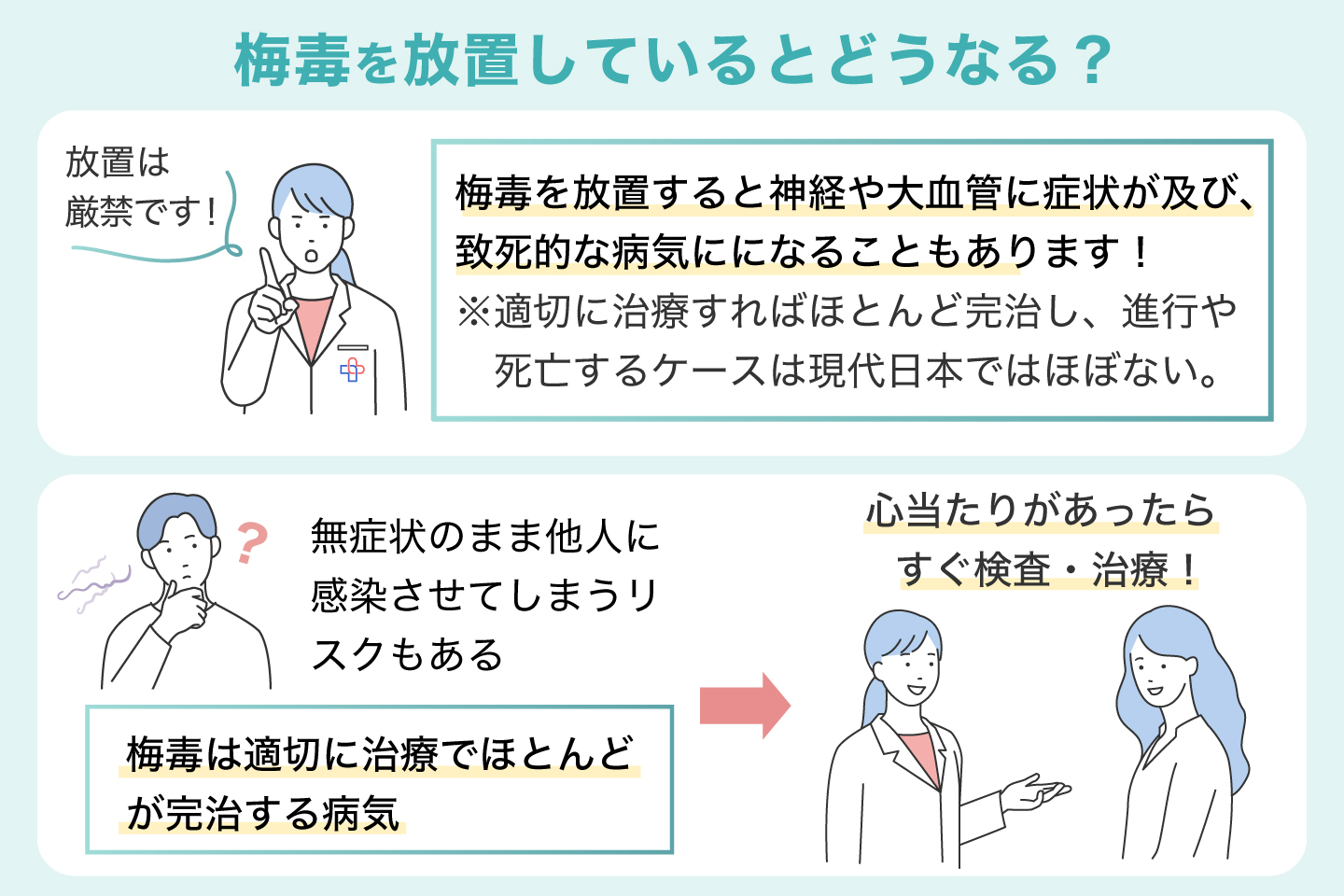

梅毒を放置するとどうなるのか

梅毒を放置し続けると神経や大血管に症状が波及して致死的な病気を引き起こす可能性があります。

梅毒は適切に治療を行えばほとんどが完治する病気であり、現在日本ではそこまで進行することはほとんどありません。

梅毒が直接的な原因で死ぬ確率(死亡率)は現代日本社会ではほとんどゼロに等しく、必要以上に不安になる必要はありません。

しかし、無症状のまま他人に感染させてしまうリスクもあるので心当たりのある方はまず医療機関を受診することを忘れないでください。

簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

近年、感染数の増加が問題視されている梅毒。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスを大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。

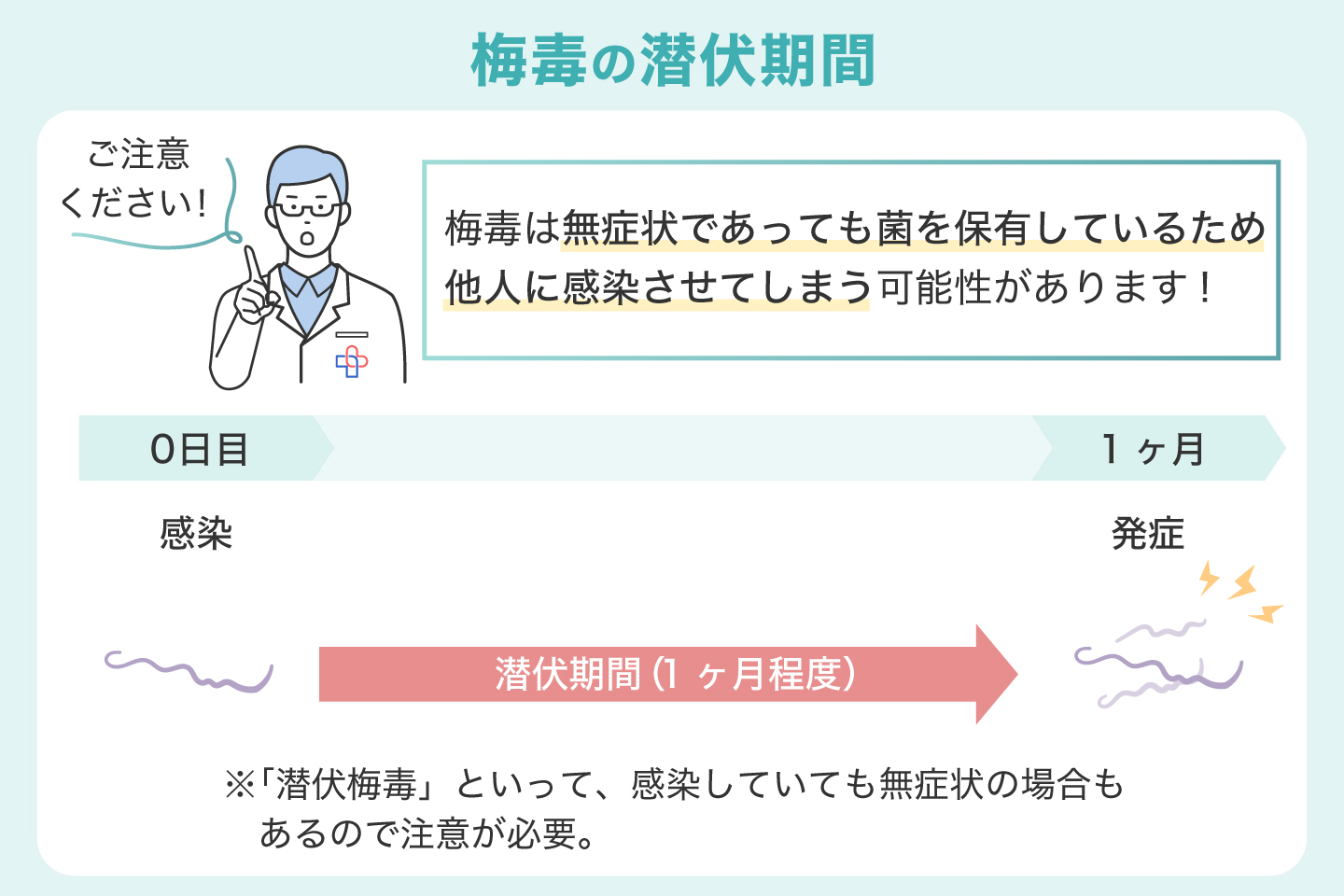

梅毒の潜伏期間

梅毒の潜伏期間はどれくらいか

梅毒の潜伏期間(感染してから発症するまでの期間)は、1ヶ月程度と言われています。

潜伏梅毒と言って感染していても無症状のこともあるので注意が必要です。

無症状でも相手に感染させるのか

梅毒は無症状であっても他人に感染させてしまう可能性があります。

無症状でも菌を保有しているため、知らず知らずのうちに感染を蔓延させることがあるので責任感をもった行動が求められます。

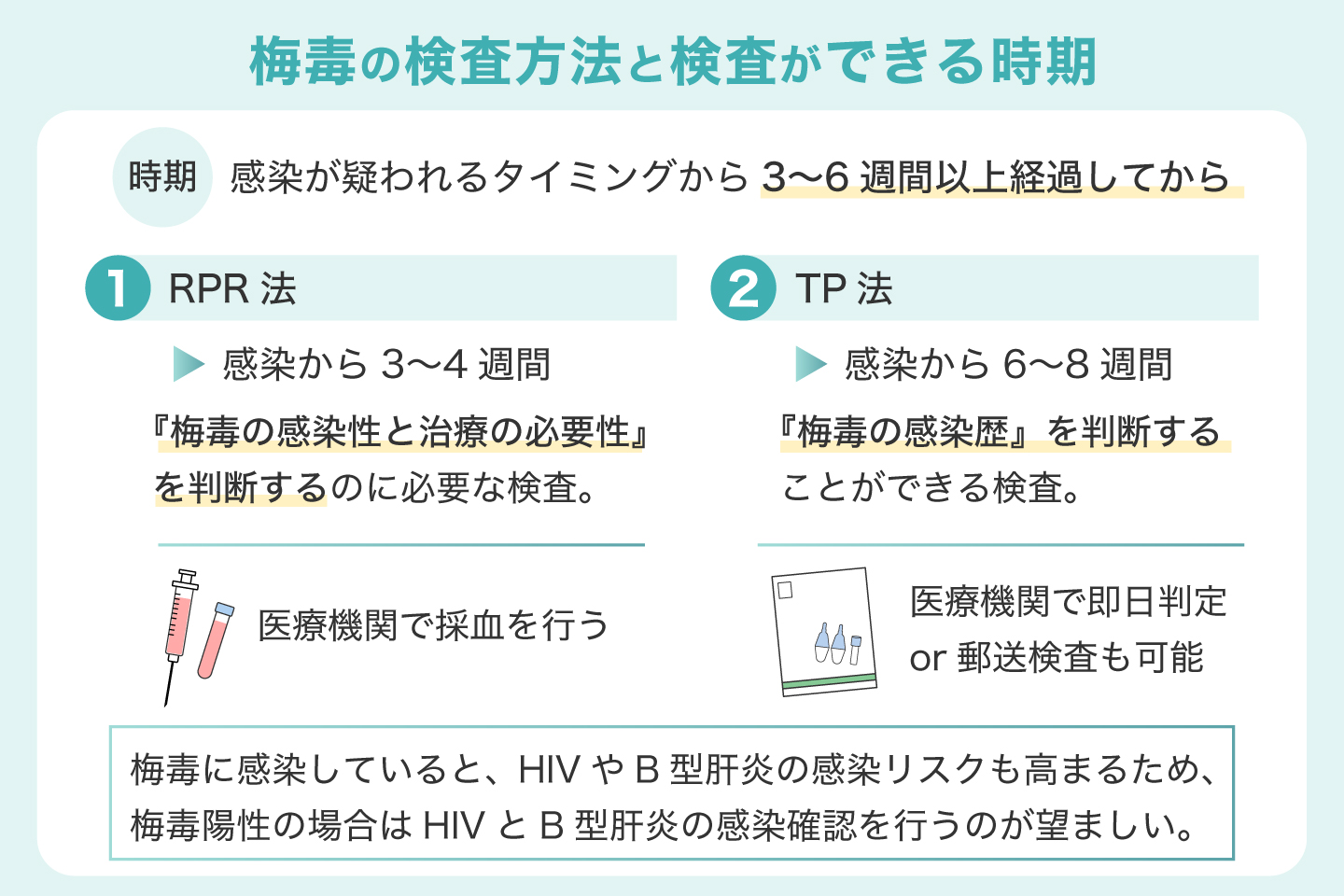

梅毒の検査方法と検査ができる時期

淋病の検査は感染が疑われるタイミングからすぐに行うことができません。

感染機会から少なくとも3週間以上、出来れば6週間以上経過してからの検査を推奨しています。

検査方法は

- RPR法

- TP法

の2種類があります。

RPR法

RPR法は感染して3~4週間で検知される検査で『梅毒の感染性と治療の必要性』を判断するのに必要な検査です。

検体採取は医療機関で直接採血を行う必要があります。

TP法

TP法は感染して6~8週間で検知される検査で『梅毒の感染歴』を判断することができる検査です。

医療機関で即日判定でき、検査郵送検査でも行えることがメリットですが、TP法だけでは現時点で感染しているか否か、治療が必要か否かを確定することができないことがデメリットです。

梅毒が陽性と判定された場合は

また、梅毒に感染している場合、HIVやB型肝炎といった血液を介して感染する性感染症の感染リスクも相対的に高いため、梅毒陽性が確認された場合はHIVとB型肝炎の感染有無も確認する方が望ましいとされています。

生物学的偽陽性

梅毒の生物学的偽陽性について

梅毒検査の解釈で難しくなる要素として「生物学的偽陽性」と呼ばれる、RPR法の検査が非常に低い水準で検知される現象があります。

これはRPR法検査で検出されるリン脂質に対する抗体が

- 膠原病

- 慢性肝疾患

- 結核

- HIV

- 妊娠

- 高齢

などが原因でも体内で賛成されてしまうことが原因です。

健康診断や人間ドッグで「梅毒陽性」の判定を受けたものの感染の心当たりが全くない方の多くが「生物学的偽陽性」に該当します。

稀に生物学的偽陽性だと思っていたら梅毒の感染初期だった、と言うこともあるので生物学的陽性が疑われる場合は期間を空けて再度検査をすることで判定をしています。

<参考>日本人間ドッグ学会誌 1993年10月

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ningendock1986/8/2/8_67/_pdf

部位別の検体採取の方法

梅毒が疑わしい場合は全例血液検査を行います。

TP法は郵送検査でも可能ですが、RPR法は医療機関で採決を実施する必要があります。

妊活前に男性側の検査は必要か

梅毒を含む性病に感染すると母子感染のリスクがあります。

そのため、妊活前に夫婦ともに性病検査を行うべきです。

妊婦が梅毒に感染していた場合、「先天梅毒」の原因になることも報告されています。

<参考>

東京都感染症情報センター

https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/syphilis/syphilis/

国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/syphilis.html

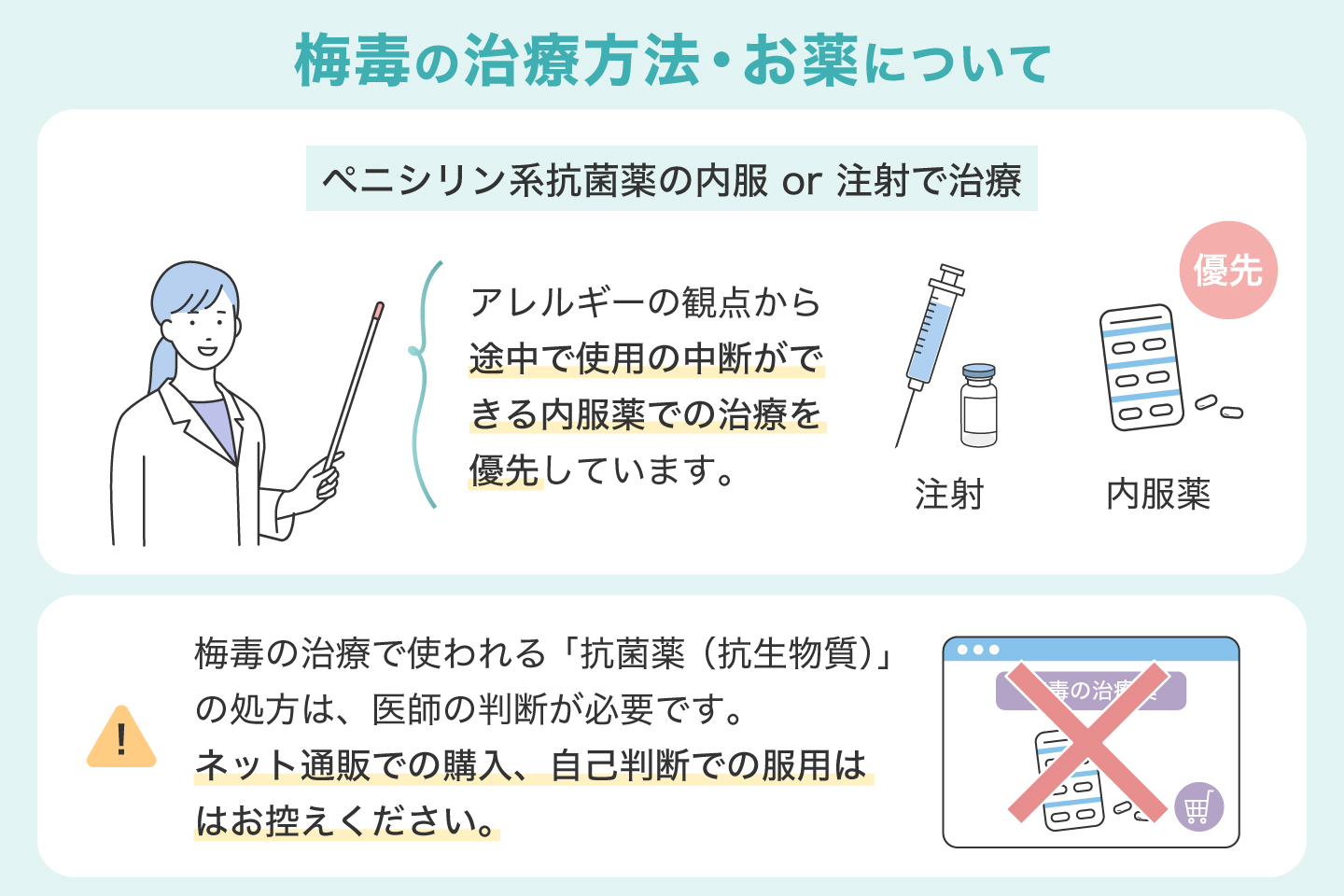

梅毒の治療方法・お薬について

梅毒は薬で治療できる

梅毒は薬での治療ができます。

梅毒治療の第一選択はペニシリン系抗菌薬です。

ペニシリン系抗菌薬であれば内服薬、注射どちらも有効です。

注射の場合、1度の治療で済むことがメリットですが、

- 良くも悪くも効果が持続すること

- ペニシリン系抗菌薬は他の抗菌薬に比べてアレルギー症状が出やすいこと

から、万が一の際に途中で使用の中断ができる内服薬での治療を優先しています。

また、コロナ禍以降ペニシリン系内服薬の流通制限が生じているため、テトラサイクリン系抗菌薬で治療するケースが多くなっています。

ご注意

梅毒のお薬は、市販されていません。

梅毒の治療で使われる「抗菌薬(抗生物質)」の処方は、医師の判断が必要です。

インターネットの通販で、「梅毒の治療薬」として抗菌薬が販売される様子が散見されますが、お身体への安全性が不明であったり、治りきらないままになってしまう、ということも考えられます。自己判断での服用はお控えください。

<参考>日本性感染症学会 梅毒診療ガイド

https://jssti.jp/pdf/syphilis-medical_guide.pdf

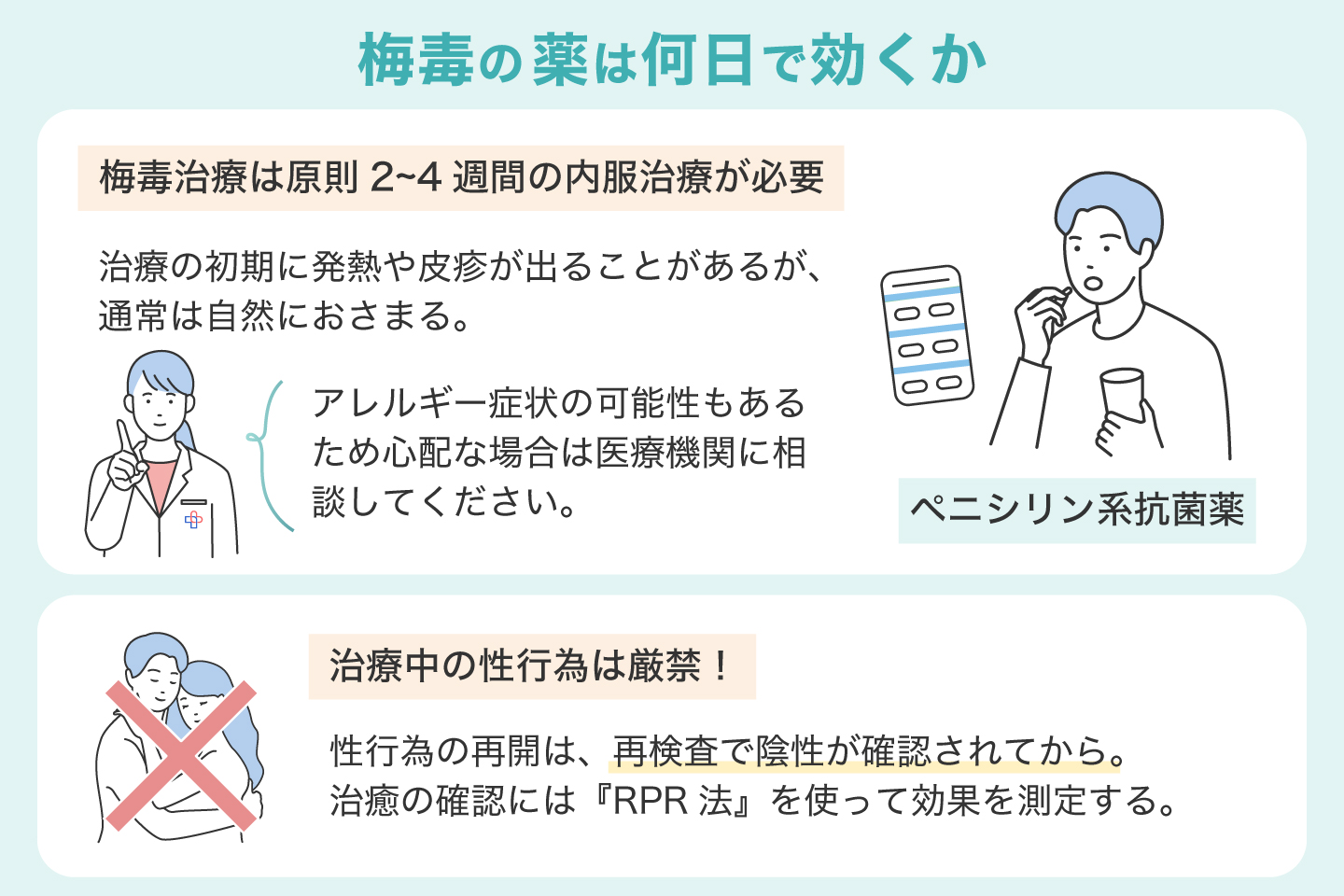

梅毒の薬は何日で効くか

梅毒治療は、原則2~4週間の内服治療が必要です。

治療初期にJarisch-Herxheimer 反応と呼ばれる発熱や治療過程で認める皮疹が出る場合がありますが自然警戒するので心配いりません。

ただし、アレルギー症状との判別が難しいのでお困りの際は治療先の医療機関で相談するようにしましょう。

梅毒治療中に性行為はできるか

治療中の性行為は厳禁です。

オーラルセックスもお相手の喉に感染させる場合があるので、粘膜同士の接触を控えてください。

性行為再開は原則的に再検査で陰性が確認できてからとなります。

治療後の検査

性行為再開は原則的に再検査で治癒判定が確認できてからとなります。

治癒の効果判定はRPR法で治療前の数値と比較して一定以上低減していれば治癒判定となります。

検査のタイミングは治療終了時点から行うことができます。

簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

近年、感染数の増加が問題視されている梅毒。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスを大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。

梅毒の予防方法

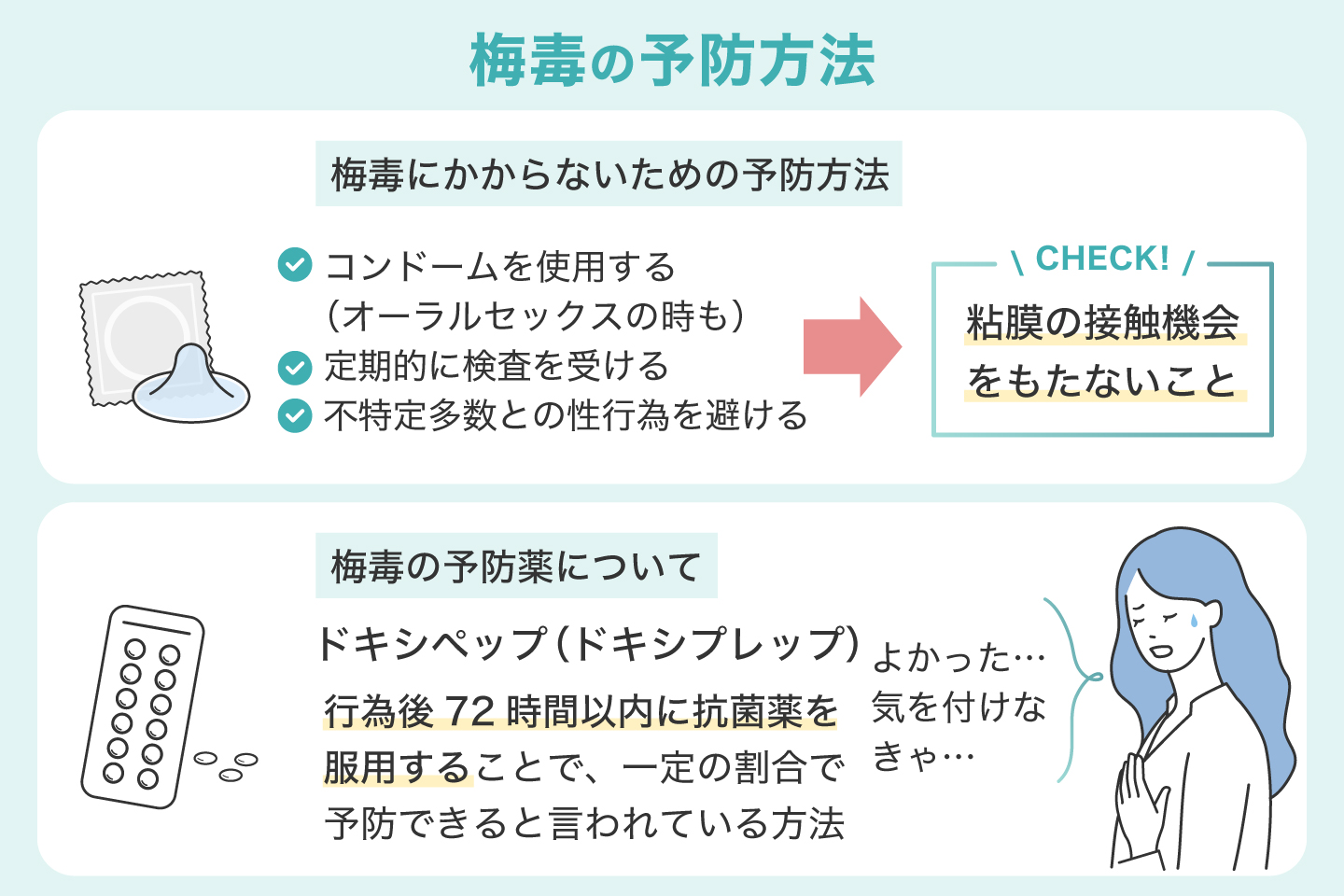

梅毒を予防するためのポイント

梅毒にかからないための予防方法として、

- コンドームを使用すること(オーラルセックスの時も)

- 定期的に検査を受けること

- 不特定多数との性行為を避けること

が挙げられます。粘膜の接触機会をもたないことがポイントです。

梅毒予防薬について

また、近年では行為後72時間以内の服用で梅毒などを一定割合で予防できる『ドキシペップ(ドキシプレップ)』という予防方法があります。

ドキシペップ(ドキシプレップ)の予防投与法については以下で解説しています。

梅毒に関するよくある質問

-

自分またはパートナーが陽性だった場合どうしたらいいですか

いずれの場合もまずは医療機関を受診しましょう。検査の内容や数値によって現時点で治療が必要かどうかを医療機関で判断してもらう必要があります。

-

お薬だけ欲しいのですが可能でしょうか?

原則的には検査と治療はセットになりますが、状況や症状から総合的に判断して対応させていただいております。

-

梅毒は自然治癒しますか?

基本的には自然治癒しませんが、知らないうちに別の病気の治療で処方された抗菌薬が奏功して治ってる、と言うこともあり得るのが梅毒です。

-

梅毒はキスでも感染しますか?

キスでも感染する可能性は否定できません。

-

性行為をした後に喉が痛い。これは梅毒ですか?

梅毒が喉に感染することもあり得ますが、検査をしないと確定的な判断は難しいことがほとんどです。

-

リスクの疑いがある感染機会からどれくらい期間が経つと検査できますか?

心当たりの性行為から最低でも3週間は経過してからの検査が望ましいです。

-

治療期間はどれくらいかかりますか?

4週間ほどで治癒判定となることがほとんどです。

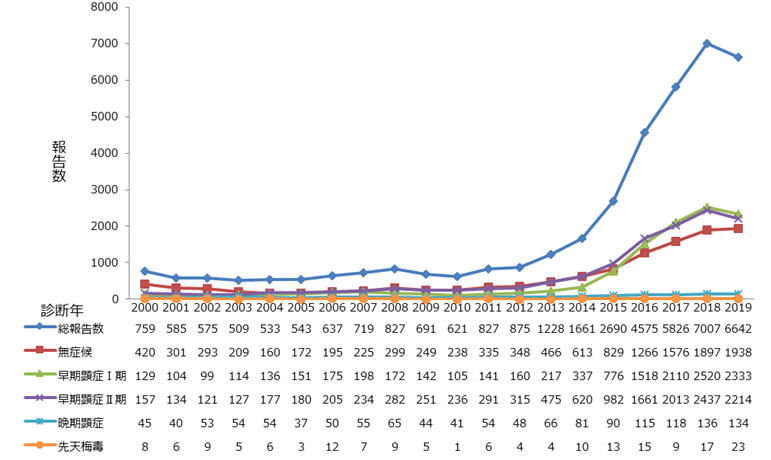

患者数の推移

感染症発生動向調査における2022年の年間届出数は13,258例となり, 半世紀ぶりの高水準を記録しています。

2019~2022年の累積届出数は計33,745例〔男性22,262例(66%), 女性11,482例(34%), 性別不明1例(<1%)〕で(2023年10月4日集計暫定値), うち早期顕症梅毒24,512例(Ⅰ期13,567例, Ⅱ期10,945例), 晩期顕症梅毒554例, 無症候8,597例, 先天梅毒82例でした。

人口10万人当たり年間届出数は, 2019年5.4, 2022年10.6であった。

2019~2022年の都道府県別人口10万人当たり累積届出数は東京都が最も多く(16.8), 次いで大阪府(13.3), 岡山県(9.4)となっています。

<国立感染症研究所>

https://www.niid.go.jp/niid/ja/syphilis-m-3/syphilis-idwrs/10201-syphilis-20210225.html

梅毒の歴史と「鼻が落ちる」と言われる理由

梅毒の歴史は古く、15世紀以前にヨーロッパで確認されてから、日本を含むアジアに感染が広がりました。

当時は治療薬がなく、梅毒にかかればほぼ死に至る恐ろしい病気とされていました。

感染すると、皮膚、筋肉、骨、臓器にゴムのようなシコリが出現し、周りの細胞を破壊していきます。 鼻の骨は破壊されやすく、鼻が欠損しやすかったことから、梅毒になると「鼻が落ちる」と言われていました。

簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

近年、感染数の増加が問題視されている梅毒。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスを大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。