簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

これといった症状がないのに不妊や健康被害の恐れがある性病。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスが大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。

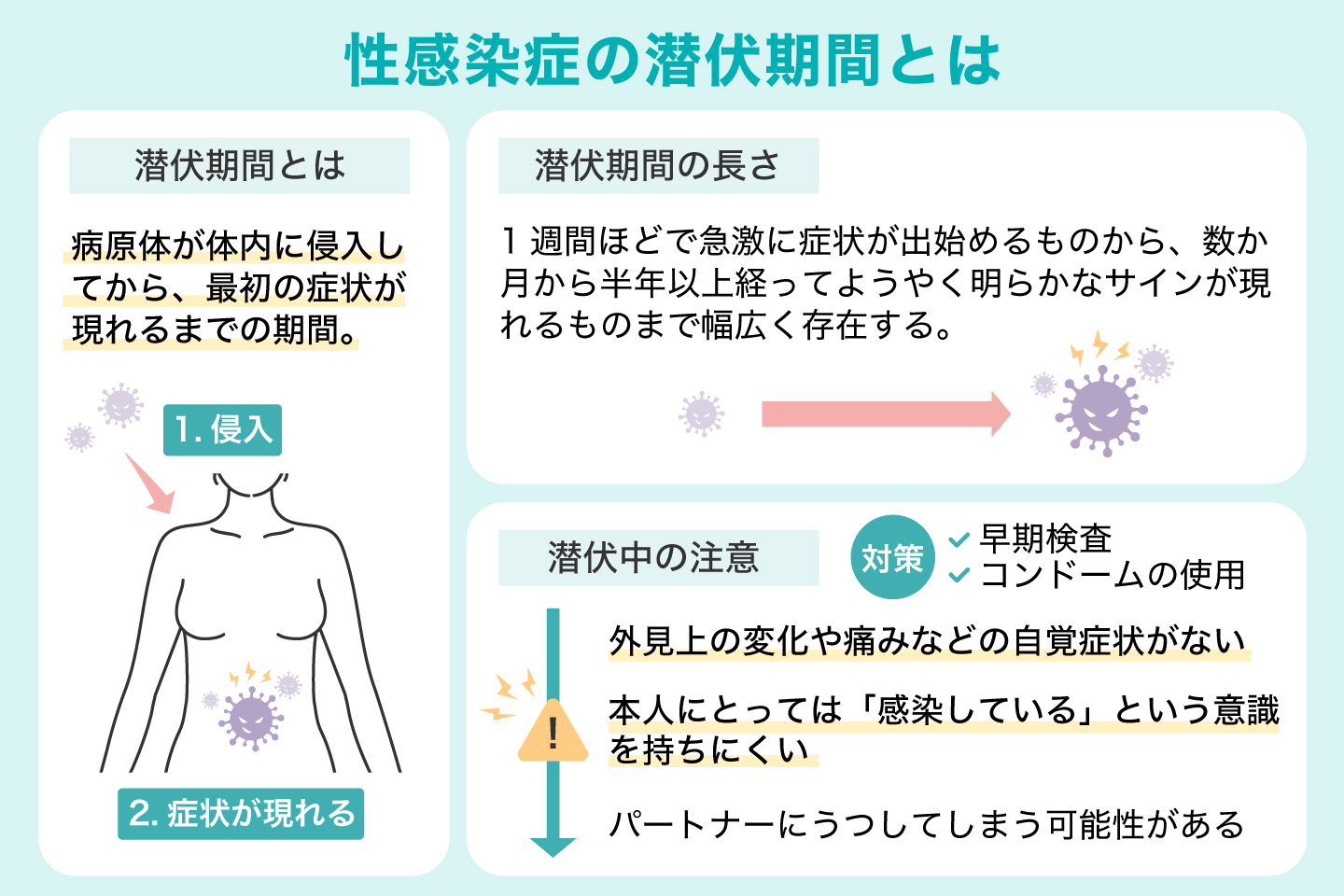

潜伏期間とは

性感染症における潜伏期間は、病原体が体内に侵入してから最初の症状が現れるまでの時間を指します。

インフルエンザやノロウイルスなど他の感染症と同じく、性病にも種類ごとに異なる潜伏期間があり、1週間ほどで急激に症状が出始めるものから、数か月から半年以上経ってようやく明らかなサインが現れるものまで幅広く存在します。

潜伏期間中は外見上の変化や痛みなどの自覚症状がなく、本人にとっては「感染している」という意識を持ちにくい状態です。

しかし、病原体は既に体内で増殖しているため、性行為やオーラルセックスなどを通じてパートナーにうつしてしまう可能性があります。

症状が出るまでに時間がかかるからこそ、感染に対する意識を高め、少しでもリスクがある行為をした場合は早期検査を受けたり、コンドーム使用などの予防策を徹底したりすることが大切です。

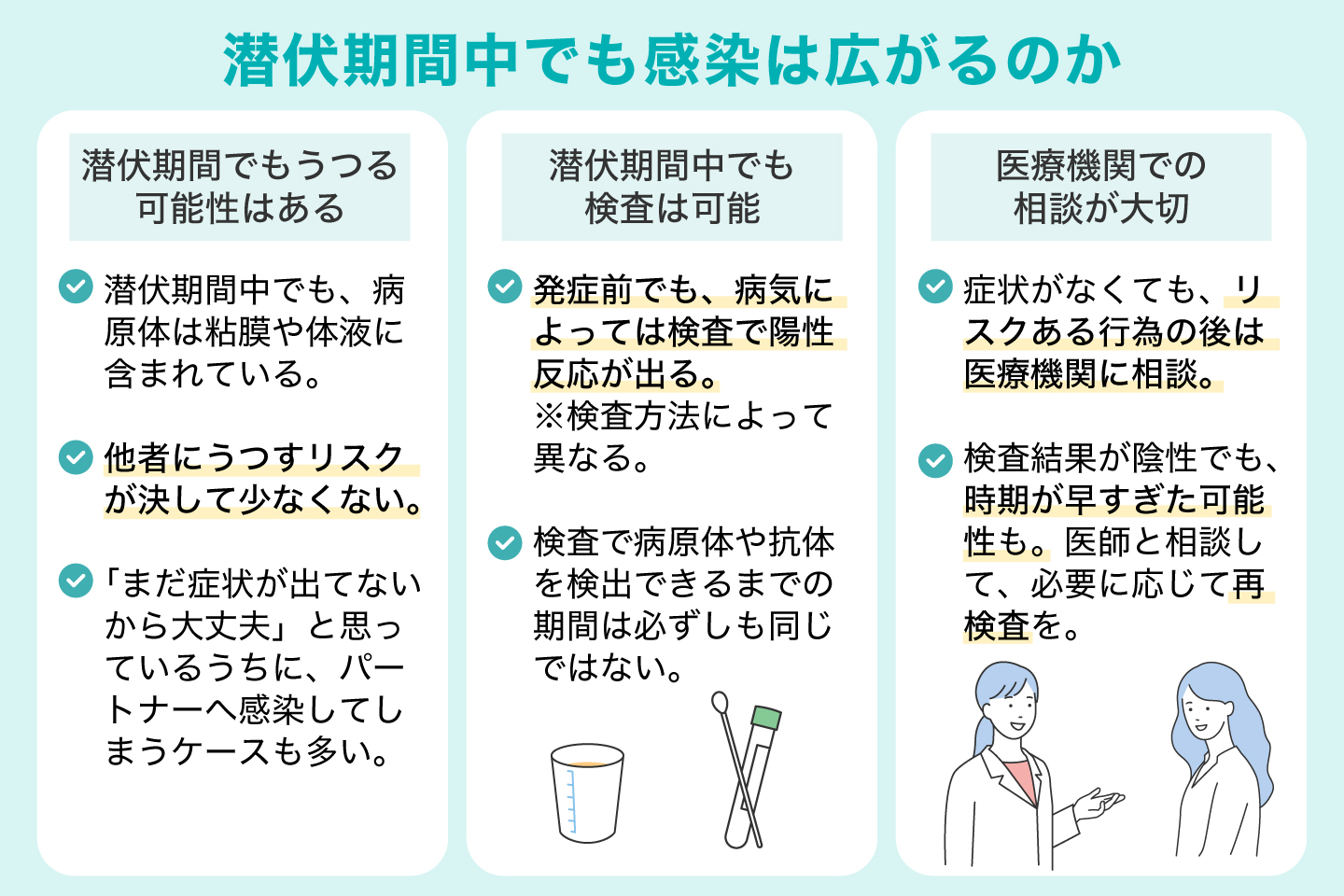

潜伏期間中でも感染は広がるのか

症状が出ていなくても他者への感染リスクは存在するため、適切な知識と対策が必要になります。

潜伏期間でもうつる可能性はある

潜伏期間中でも病原体が粘膜や体液に含まれているため、他者にうつしてしまうリスクは決して低くありません。

「自分はまだ症状が出ていないから大丈夫だろう」と思っているうちに、パートナーへ感染を広げてしまうケースも珍しくないのが実情です。

潜伏期間中でも検査は可能

潜伏期間が終わる前 (発症前)でも、病気によっては検査で陽性反応が出ることがあります。

しかし、検査方法により異なり、一般的な性感染症について、感染後どのくらい経てば検査で陽性になるかの目安があります。症状が出るまでの潜伏期間と、検査で病原体や抗体を検出できるまでの期間は必ずしも同じではない点に注意してください。

たとえば淋病やクラミジアなどの感染症は、原理的には感染の直後から判定できる場合があります。しかし、梅毒やHIVといった感染症では、血液中の抗体が検出可能になるまで数週間から1か月近くかかることがあるため、検査方法や検査時期を慎重に選ぶ必要があります。

リスクの高い性行為があった場合には、症状の有無にかかわらず早めに医療機関に相談し、必要であれば適切なタイミングで再検査を受けるなど、医師の指示を仰ぐことをおすすめします。

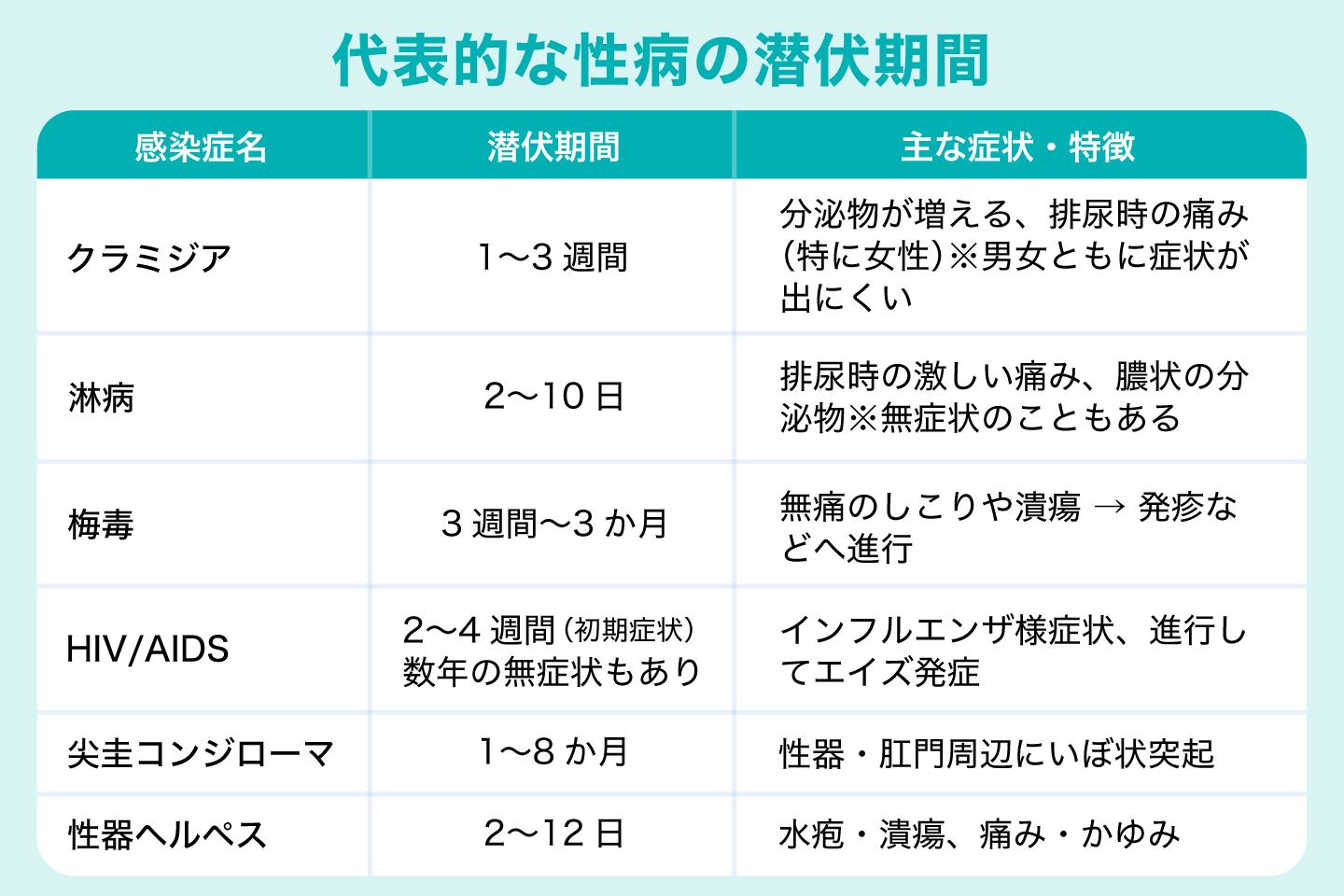

代表的な性病の潜伏期間

性感染症にはさまざまな種類がありますが、ここではよく知られている代表的な性病の潜伏期間や主な症状、検査時期の目安について解説します。

なお、あくまでも一般的な数値であることを理解したうえで参考にしてください。

クラミジア

クラミジアは1〜3週間ほどの潜伏期間があるとされています。

男女ともに症状が出にくいため放置されがちですが、女性の場合は膿のような分泌物が増えたり、排尿時に痛みを感じたりすることもあります。

感染後に気づかず長期間放置すると不妊症や子宮外妊娠のリスクが高まるため、心当たりがあれば早めの受診が大切です。

現在ではドキシペップという心あたりの性交渉直後にお薬を内服して発症率を下げる予防法も取り扱われるようになってきています。

淋病(りんびょう)

淋病(りんびょう)は2〜10日間程度の潜伏期間を経て、排尿時の激しい痛みや膿状の分泌物といった症状が表れやすい病気です。

感染してから数日以内に症状が出ることも珍しくありませんが、無症状で進行するケースもあります。

現在ではドキシペップという心あたりの性交渉直後にお薬を内服して発症率を下げる予防法も取り扱われるようになってきています。

梅毒

梅毒の潜伏期間は3週間から3か月程度と幅が広く、最初の兆候として痛みのないしこりや潰瘍が性器や口の周辺、肛門周辺などにできることがあります。

一時的に症状が消えても、それで完治したわけではなく、病原体がさらに体内に広がっていくことがあるため厄介です。

全身に発疹が出るなど重症化すると、治療に時間がかかるばかりか臓器への障害にもつながる可能性があるため、早期治療が重要になります。

ただし、感染直後に検査をしても正確な結果がわからないので最低でも心当たりの性交渉から3週間空けて検査をする必要があります。

現在ではドキシペップという心あたりの性交渉直後にお薬を内服して発症率を下げる予防法も取り扱われるようになってきています。

HIV/AIDS

HIV/AIDSの場合、潜伏期間は感染後2〜4週間ほどでインフルエンザのような症状が出ることがありますが、長い場合は数年もの無症状期間(ウインドウ期)を経ることが多いのが特徴です。

症状が落ち着いている間にもウイルスは免疫システムを攻撃し続けているため、ある時期を過ぎると急激に免疫が低下し、エイズ(AIDS, 後天性免疫不全症候群)を発症します。

感染機会のあった時期がはっきりしているならば、4週間以上経過したタイミングで一度検査を受け、その後必要に応じて再検査するのが望ましいとされています。

尖圭コンジローマ(HPV)

尖圭コンジローマ(HPV)はヒトパピローマウイルスの一種が原因となり、潜伏期間が1か月から8か月と比較的長い特徴があります。

性器や肛門周辺にいぼのような突起が現れ、放置すると数が増えたり、大きくなったりすることもあります。

HPVは子宮頸がんの原因となる型もあるため、定期的な子宮頸がん検診やHPVワクチンの接種が推奨されています。

性器ヘルペス

性器ヘルペスの潜伏期間は感染後2〜12日程度で、水疱や潰瘍などの皮膚症状が性器周辺に現れることが多く、強い痛みやかゆみを伴うことがあります。

ただし、感染しても発症しない「不顕性感染」の状態であることも非常に多く、その意味では潜伏期間は非常に幅があるといえます。

感染後はウイルスが体内に潜伏し、免疫力の低下やストレスなどをきっかけに再発(発症)することもあり、「いつ感染したのか分からない」ことが多いことも特徴と言えます。

簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

これといった症状がないのに不妊や健康被害の恐れがある性病。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスが大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。

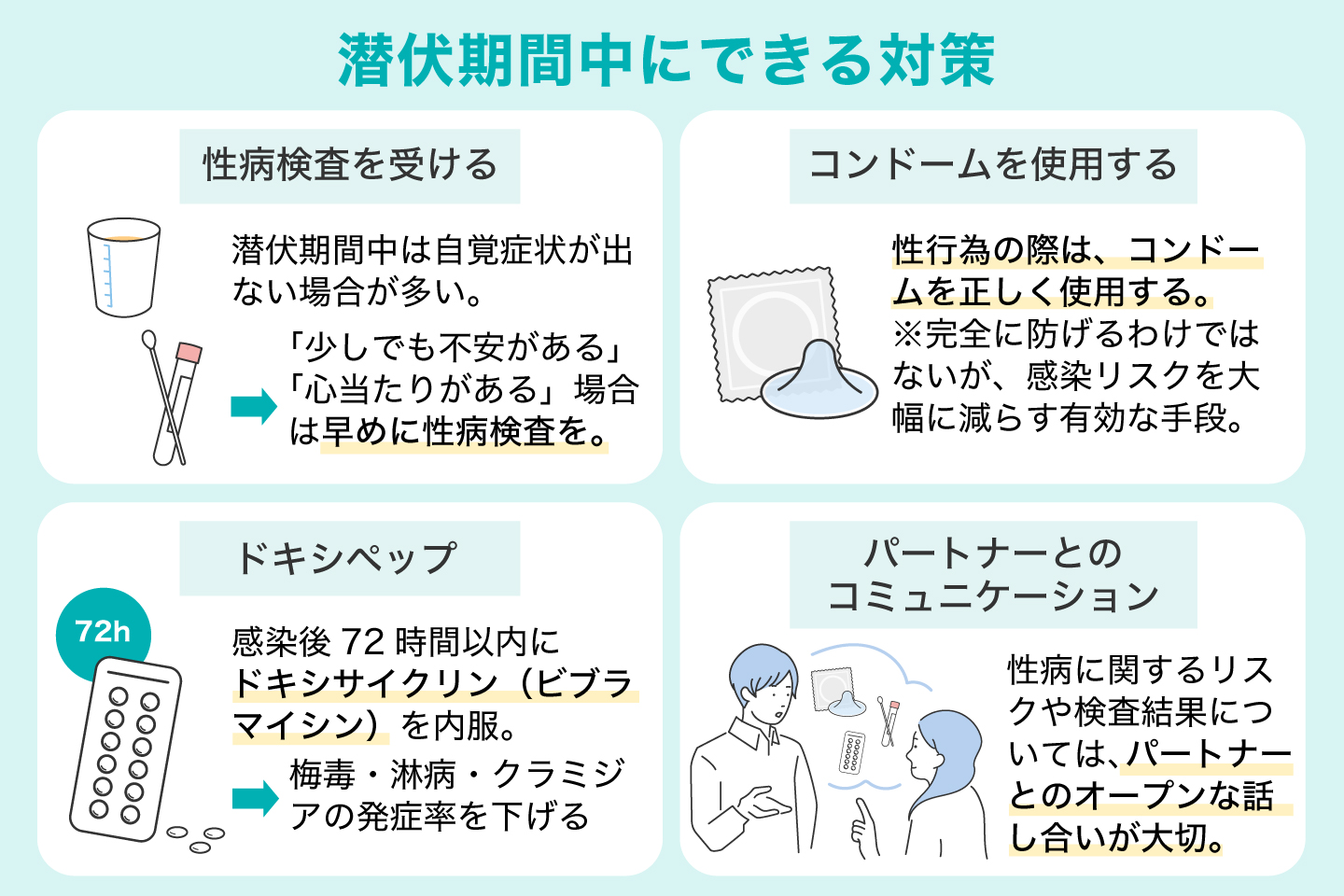

潜伏期間中にできる対策

性感染症の潜伏期間中でも自分とパートナーの健康を守るためにできることは多くあります。

ここでは予防のための具体的な方法を紹介します。

性病検査を受ける

潜伏期間中は自覚症状が出ない場合が多いため、「少しでも不安がある」「心当たりがある」場合は早めに性病検査を受けましょう。

特に、複数のパートナーがいる場合やリスクが高い行動を取った場合は、定期的に検査を行う習慣をつけることをおすすめします。

コンドームを使用する

潜伏期間中でも感染リスクは存在するため、性行為の際はコンドームを正しく使用しましょう。

完全に防げるわけではありませんが、感染リスクを大幅に減らす有効な手段です。

ドキシペップ

感染後72時間以内にドキシサイクリン(ビブラマイシン)を内服することで梅毒・淋病・クラミジアの発症率を下げる予防投与法が近年提唱されています。

100%発症を回避できるわけではありませんが、やむを得ない場合の有用な手段の一つです。

パートナーとのコミュニケーション

性病に関するリスクや検査結果について、パートナーとオープンに話し合うことも重要です。

お互いが感染リスクを正しく理解し、協力しあうことで不安や感染を最小限に抑えることができます。

潜伏期間に関するよくある質問

代表的な質問とその回答をまとめました。

-

潜伏期間中に症状がない場合でも他人にうつりますか?

はい。 多くの性病は無症状でも感染力があり、潜伏期間中にパートナーへうつすリスクがあります。

-

潜伏期間が過ぎても症状が出なければ安心ですか?

いいえ。 症状が出ないまま進行するケースも珍しくありません。

特に女性では、クラミジアや淋病などが無症状のまま進行し、不妊症などの合併症を引き起こすこともあります。 -

潜伏期間が終わる前に検査を受けても意味はありますか?

感染症によりますが、検査方法によっては早期に判定できるものもあります。

ただし、ウインドウ期(病原体や抗体が検出されるまでの期間)がある性病は、一定期間をあけて再検査が必要な場合があります。

-

どのタイミングで病院に行けば良いか分かりません。

感染リスクのある行為があったら、できるだけ早めに医療機関へ相談するのがベストです。

医師に状況を説明すれば、適切な検査のタイミングや種類を案内してもらえます。 -

周囲に知られるのが心配です。検査や受診を匿名で行えますか?

多くの保健所や専門クリニックでは、匿名検査やプライバシーに配慮した検査体制を整えているところもあります。

当院のオンライン診療をご利用いただければ誰にもバレずにご相談いただくことが可能です。

まとめ

性病の潜伏期間は、目に見える症状がないため見過ごしがちですが、この時期に病原体はすでに体内で増殖を始めており、パートナーへ感染を広げる可能性があります。

感染リスクが高い行為をした覚えがある場合や、少しでも不安を感じる場合は、早めの時点で医療機関で相談し、必要に応じた検査を受けることが何より大切です。

自分だけでなく大切なパートナーの健康を守るためにも、潜伏期間に関する正しい知識を持ち、日常の性行為での予防策や適切な検査を習慣化していきましょう。

簡単スマホ診療で治療薬がすぐ届く!

これといった症状がないのに不妊や健康被害の恐れがある性病。

まずは勇気を出して受診をすることが大切です。

当院ではスマホを用いて診察、治療薬郵送のオンライン診療サービスが大変ご好評いただいています。

お薬だけ欲しい方にも、オンライン診療後に治療薬を最短即日発送で全国にお届け可能です。

周りにバレずすぐに治したい方は、オンライン診療をぜひご利用ください。