簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

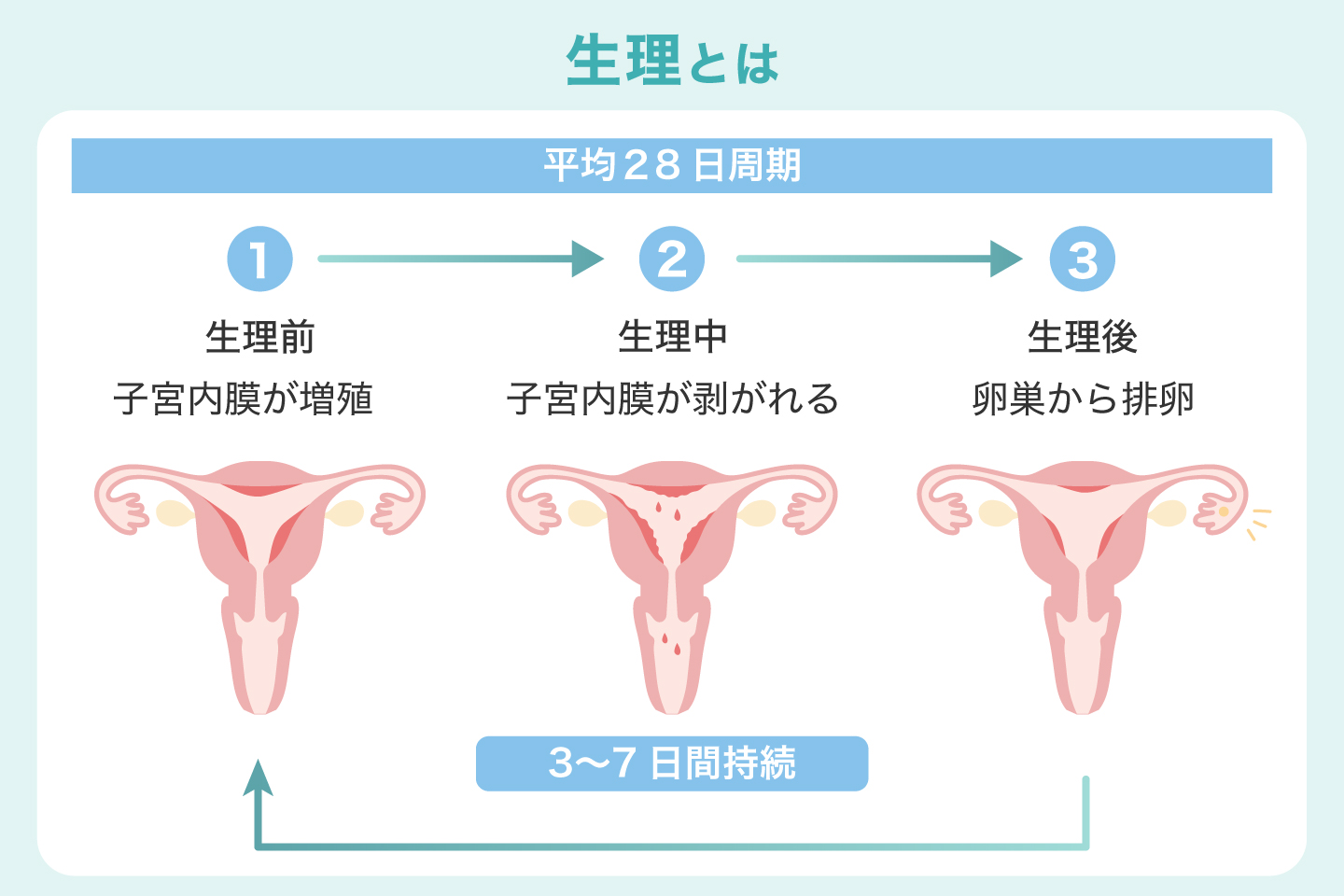

生理とは?

生理とは、妊娠が成立しなかった場合に、子宮内膜が剥がれ落ちて体外に排出される現象を指します。

「月経」とも呼ばれ、初潮から閉経までのおよそ40年間、ほとんどの女性が経験する自然な身体現象です。

生理は平均して28日周期で発生し、その周期はホルモンの変動によって調整されています。

月経は、卵巣からの排卵と、子宮内膜の増殖およびその後の剥離により生じ、これが妊娠が成立しない限り毎月繰り返されます。

一般的に3~7日間持続し、出血量や痛みの程度は個人によって大きく異なります。

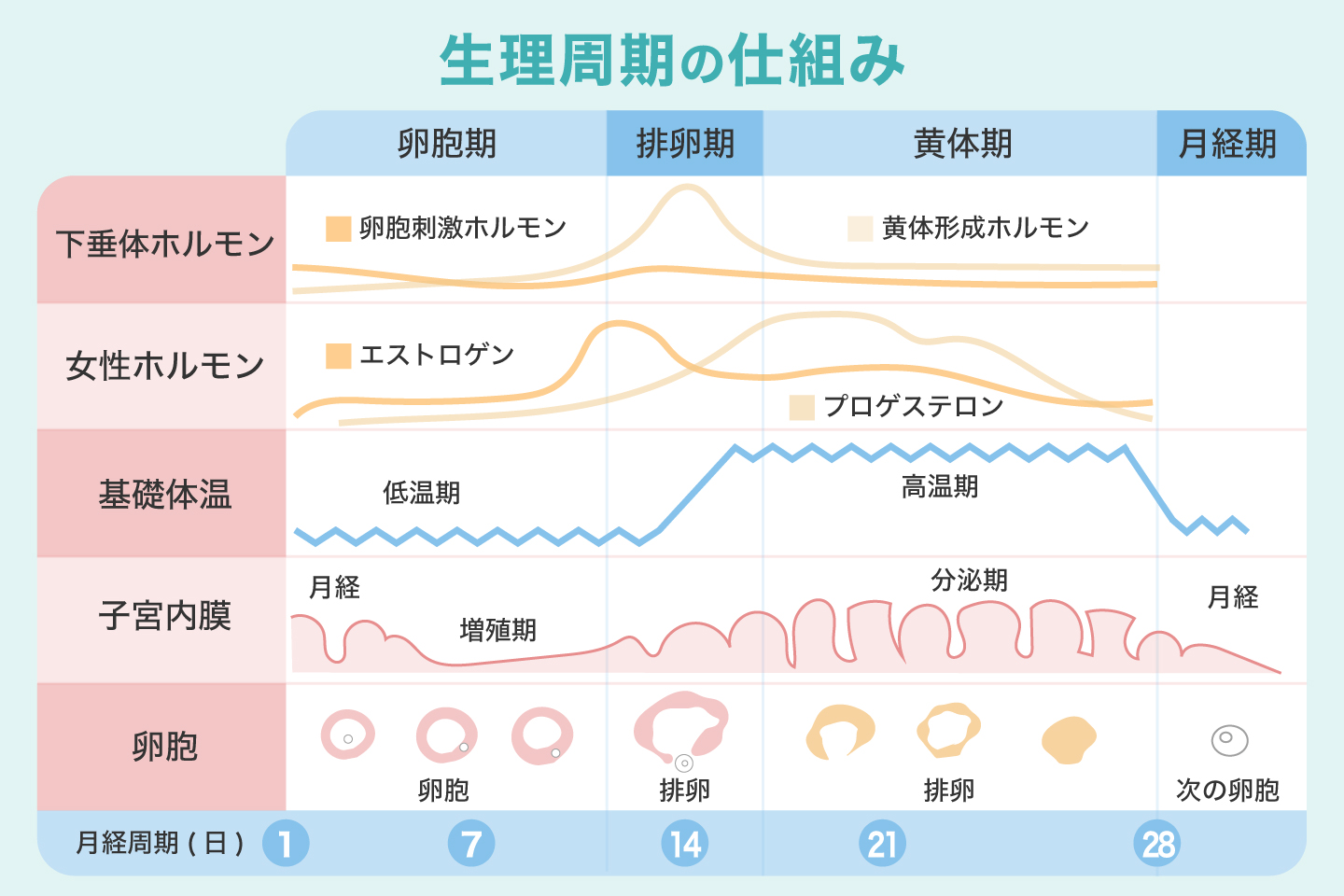

生理周期の仕組み

生理周期は、卵巣と子宮、そしてそれらを調整するホルモンによって制御されます。

大まかに分けると、生理周期は4つの段階に分かれます。

1.月経期

月経は、子宮内膜が剥がれ、血液とともに体外に排出される期間です。

一般的に3~7日間続き、個人差があります。

2.卵胞期

月経が始まると同時に、脳下垂体から分泌される卵胞刺激ホルモン(FSH)が卵巣を刺激し、卵胞が発育を始めます。

この段階では、エストロゲン(女性ホルモン)が多く分泌され、子宮内膜が再び厚くなり、次の排卵に備えます。

3.排卵期

卵胞が十分に成熟すると、排卵が起こります。

排卵は通常、生理周期の中間(約14日目)に起こり、卵巣から卵子が放出されます。排卵後、卵子は卵管を通って子宮へ移動します。

4.黄体期

排卵後、放出された卵胞は黄体に変わり、黄体ホルモン(プロゲステロン)を分泌し、子宮内膜をさらに厚く保ちます。

この期間に妊娠が成立しなければ、黄体は退縮し、ホルモン分泌が減少します。

このホルモンの減少が子宮内膜の剥離を引き起こし、再び月経が始まります。

まず、排卵に至るまで卵巣から分泌されるエストロゲン(卵胞ホルモン)が子宮内膜を厚くし、妊娠に備えます。

排卵後はプロゲステロン(黄体ホルモン)が増えて子宮内膜を維持し、受精卵の着床に適した環境を整えます。

もし受精・着床が起こらなければ、これらのホルモンは急激に減少し、役目を終えた厚い子宮内膜が剥がれ落ちて血液とともに体外へ排出されます。

この一連の過程が「生理」です。

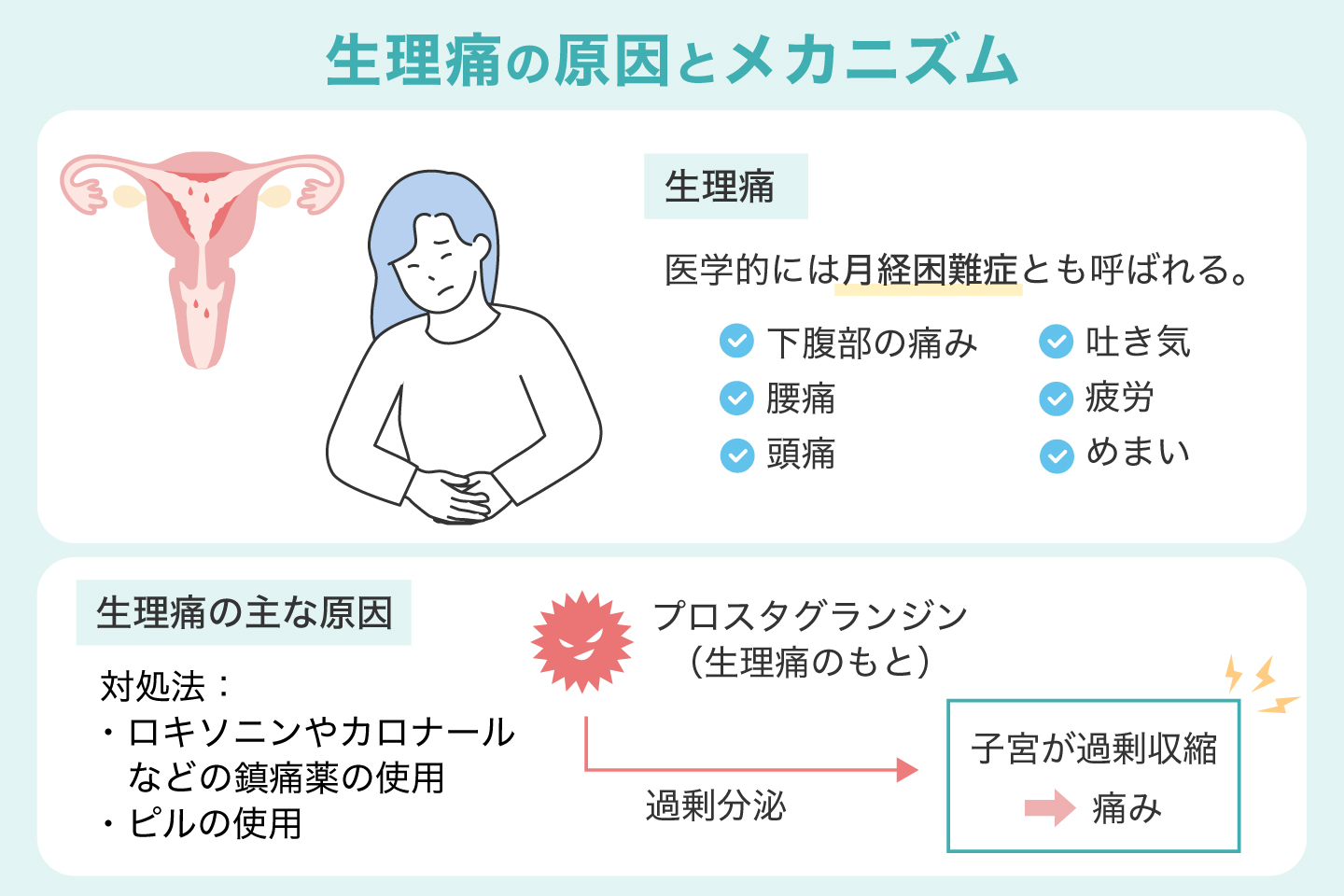

生理痛の原因とメカニズム

生理中、多くの女性が「生理痛」と呼ばれる痛みを経験します。

医学的には月経困難症とも呼ばれ、その痛みの程度は軽度から重度までさまざまです。

主な原因は、プロスタグランジンというホルモン様物質の分泌です。

プロスタグランジンは本来、生理をスムーズに進めるために必要な物質ですが、分泌量が多すぎたり、子宮が過度に反応しやすかったりすると強い痛みを引き起こします。

プロスタグランジン過剰により子宮が過剰収縮すると、下腹部の痛みだけでなく、腰痛や頭痛、吐き気、疲労やめまいなど全身症状を伴うこともあります。

このように日常生活が困難になるほど強い痛みは「月経困難症」と呼ばれ、治療が必要な場合があります。

対処的にはロキソニンやカロナールなどの鎮痛薬の使用が効果的です。

また、毎月の生理痛が辛い方はピルの使用を検討してみてください。

ピルは避妊だけではなく、生理痛の改善や肌荒れ予防にもなる女性にとってメリットがたくさんあるお薬です。

参考コラム

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

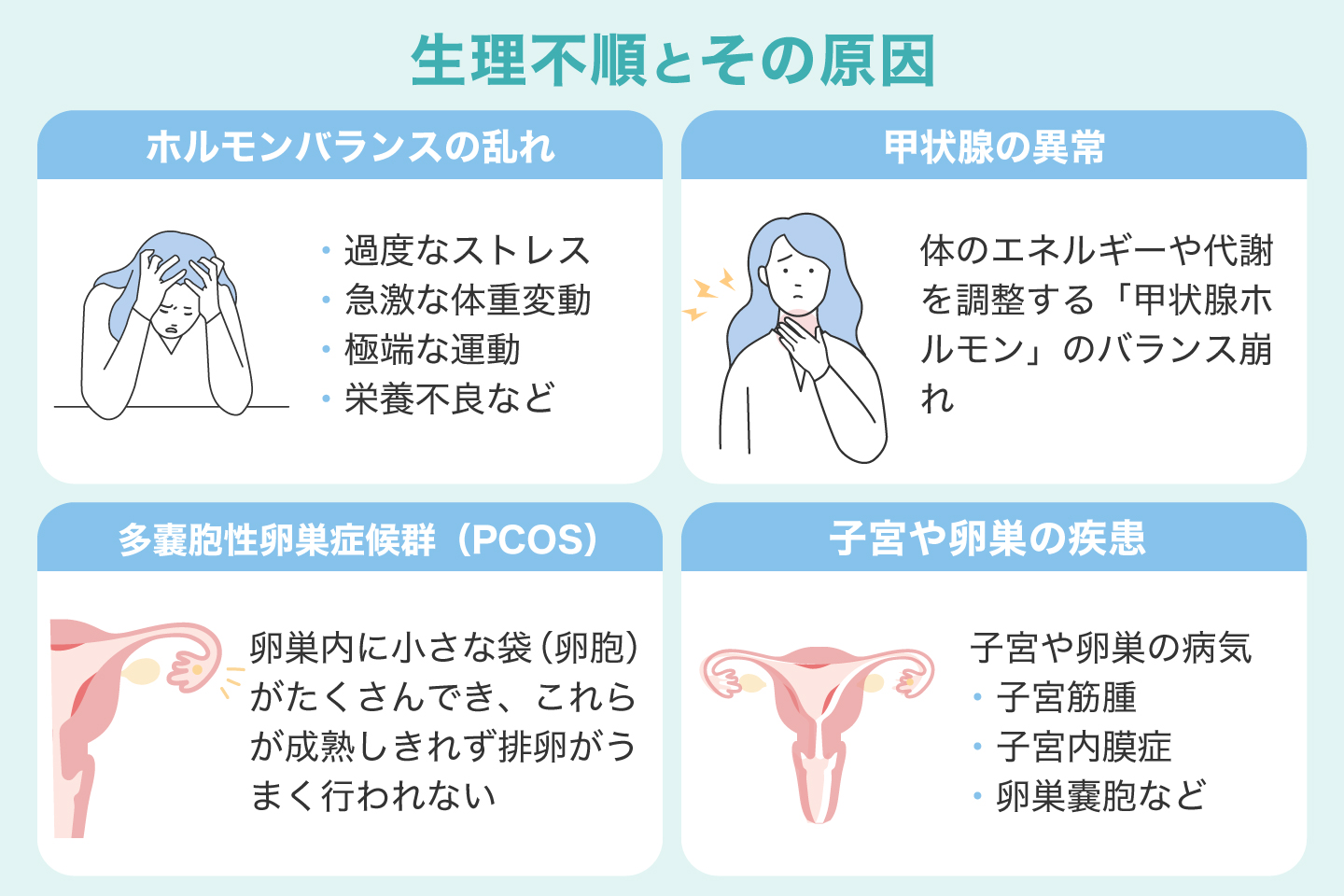

生理不順とその原因

通常、女性の生理周期は28日を基準としていますが、これには個人差があり、周期が25日から35日の範囲内であれば「正常」とされています。

しかし、周期が不規則であったり、頻繁に遅れたりする場合は「生理不順」と呼ばれます。

生理不順の原因には、次のようなものがあります。

ホルモンバランスの乱れ

生理は脳(視床下部・下垂体)と卵巣が協調してホルモンを分泌することで維持されています。

しかし、過度なストレスや急激な体重変動、極端な運動、または栄養不良などが原因で、ホルモンバランスが乱れることがあります。

これにより、生理が不規則になったり、場合によっては完全に止まってしまうこともあります。

甲状腺の異常

甲状腺は首の前側にある小さな臓器で、体のエネルギーや代謝を調整する「甲状腺ホルモン」を作り出しています。

このホルモンのバランスが崩れると、生理(女性の月経)にも影響が出ることがあります。

甲状腺ホルモンが不足すると、甲状腺機能低下症になります。

また、甲状腺ホルモンが過剰に作られると甲状腺機能亢進症になります。このような状態になるとホルモンの生成や調節に影響が生じ、生理周期に変化をもたらすことがあります。

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

通常、毎月1つの卵子が卵巣から排卵されますが、PCOSの女性では、卵巣内に小さな袋(卵胞)がたくさんでき、これらが成熟しきれず排卵がうまく行われないことがあります。

このような多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)では、生殖年齢の女性によく見られるホルモン障害で、生理不順、無排卵、過剰な男性ホルモンなどの症状を引き起こします。

子宮や卵巣の疾患

子宮や卵巣の病気が原因で生理不順が起こるケースもあります。

例えば、子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣嚢胞などの疾患では、生理周期に影響が出て、不規則な出血や痛みを引き起こすことがあります。

生理不順にお悩みの女性はピルの使用を始めてみませんか?

ピルは避妊だけではなく、生理痛の改善や肌荒れ予防にもなる女性にとってメリットがたくさんあるお薬です。

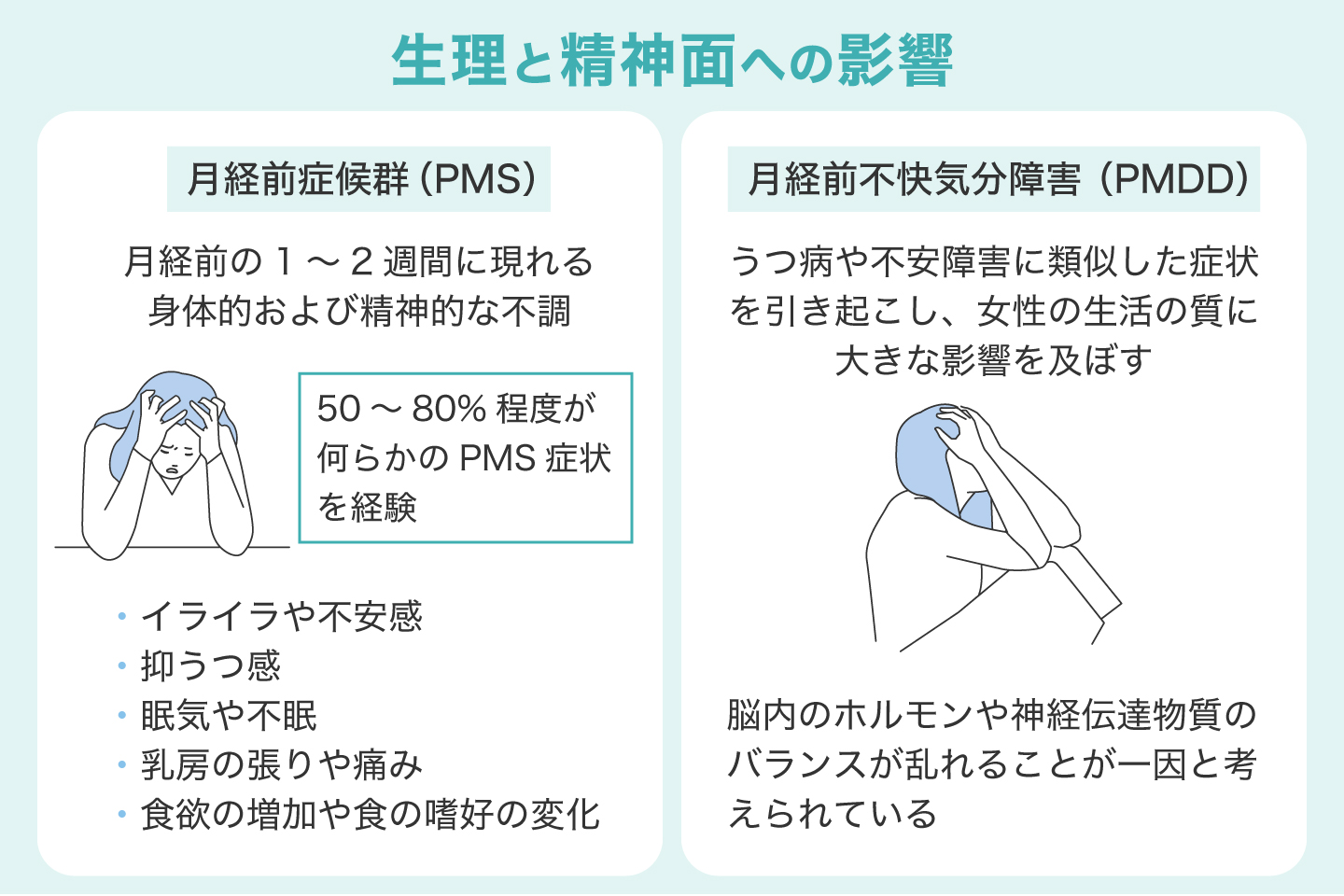

生理と精神面への影響

生理は、身体だけでなく、メンタル的な側面にも影響を与えます。

生理周期に伴うホルモンの変動は、女性の気分や感情に影響を与えることが多く、特に月経前症候群(PMS)や月経前不快気分障害(PMDD)といった症状が現れることがあります。

月経前症候群(PMS)

PMS(月経前症候群)は、月経前の1~2週間に現れる身体的および精神的な不調を指します。生理が始まるとこうした症状は軽快または消失するのが特徴です。

PMSの症状と程度は人によってさまざまですが、代表的な症状には以下のようなものがあります。

- イライラや不安感

- 抑うつ感

- 眠気や不眠

- 乳房の張りや痛み

- 食欲の増加や食の嗜好の変化

PMSの具体的な出方は個人差が大きいものの、生理のある女性の50~80%程度が何らかのPMS症状を経験しているともいわれます。

症状が軽い場合は日常生活に支障はありませんが、約5%前後の女性は生活に支障をきたすほど重度の症状(PMDD:月経前不快気分障害)に悩まされています。

<参照>

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001233454.pdf

月経前不快気分障害(PMDD)

月経前不快気分障害(PMDD)は、PMSの一種ですが、より重篤な形態です。PMDDは、うつ病や不安障害に類似した症状を引き起こし、女性の生活の質に大きな影響を及ぼす可能性があります。

PMDDの治療には、抗うつ薬やホルモン療法が用いられることがあります。

PMSが起こる原因は完全には解明されていませんが、生理前の黄体期に女性ホルモン(エストロゲン・プロゲステロン)が急激に低下する影響で、脳内のホルモンや神経伝達物質のバランスが乱れることが一因と考えられています。

つまり、生理前のホルモン変動に対して敏感に反応しやすい人ほどPMS症状が出やすいといえるでしょう。

月経前症候群(PMS)にお悩みの女性はピルの使用を始めてみませんか?

ピルは避妊だけではなく、生理痛の改善や肌荒れ予防にもなる女性にとってメリットがたくさんあるお薬です。

参考コラム

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

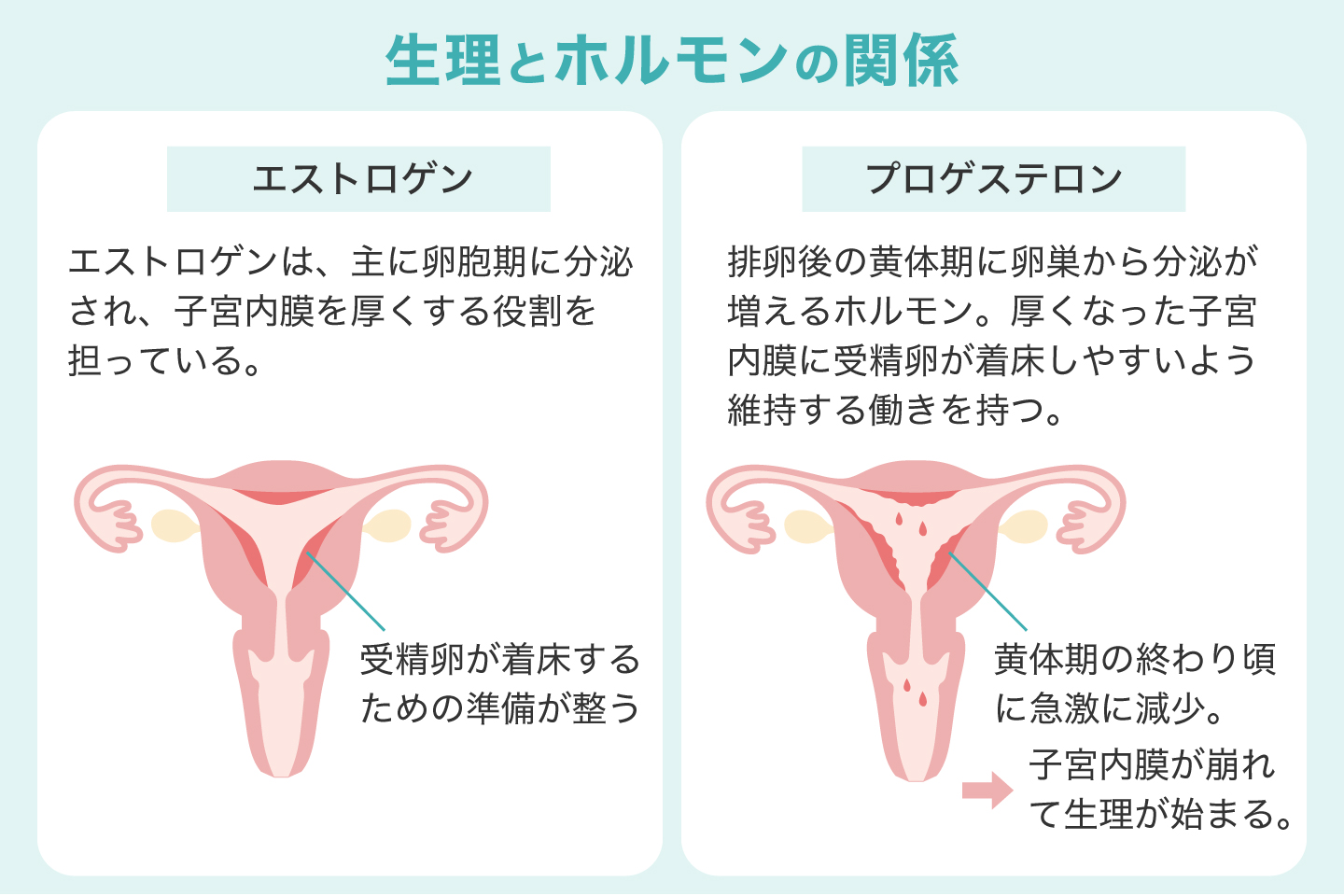

生理とホルモンの関係

生理に深く関与する女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)は、それぞれ異なる役割を担いながらバランスを取っています。

エストロゲンとプロゲステロンの分泌リズムがスムーズにいくかどうかが、生理周期の安定や生理前後の体調に大きく影響します。

エストロゲン

エストロゲンは、主に卵胞期に分泌され、子宮内膜を厚くする役割を担っています。

これにより、受精卵が着床するための準備が整います。

同時に肌や髪を美しく保ったり、骨の形成を助けるなど女性らしい体作りにも関与します。

エストロゲンは気分にも影響し、分泌量が十分にある時期は比較的気分が安定したり活動的になる傾向があります。

ただし排卵を境にエストロゲンは一時的に減少し、これがPMS症状(情緒不安定など)の一因になることがあります。

プロゲステロン

排卵後の黄体期に卵巣(黄体)から分泌が増えるホルモンで、厚くなった子宮内膜に受精卵が着床しやすいよう維持する働きを持ちます。

妊娠が成立しなければ、プロゲステロンの分泌が減少し、子宮内膜が剥がれ落ちて月経が始まります。

プロゲステロンが十分に分泌されていると体温が上昇し高温期が続きます。

また体に水分を溜め込みやすくする作用があり、黄体期に現れるむくみや胸の張りの主な原因です。

プロゲステロンは黄体期の終わり頃に急激に減少し、これが引き金となって子宮内膜が崩れて生理が始まります。

この急激な減少は脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)にも影響を及ぼし、PMSの精神症状に関与すると考えられています。

<参照>

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001233454.pdf

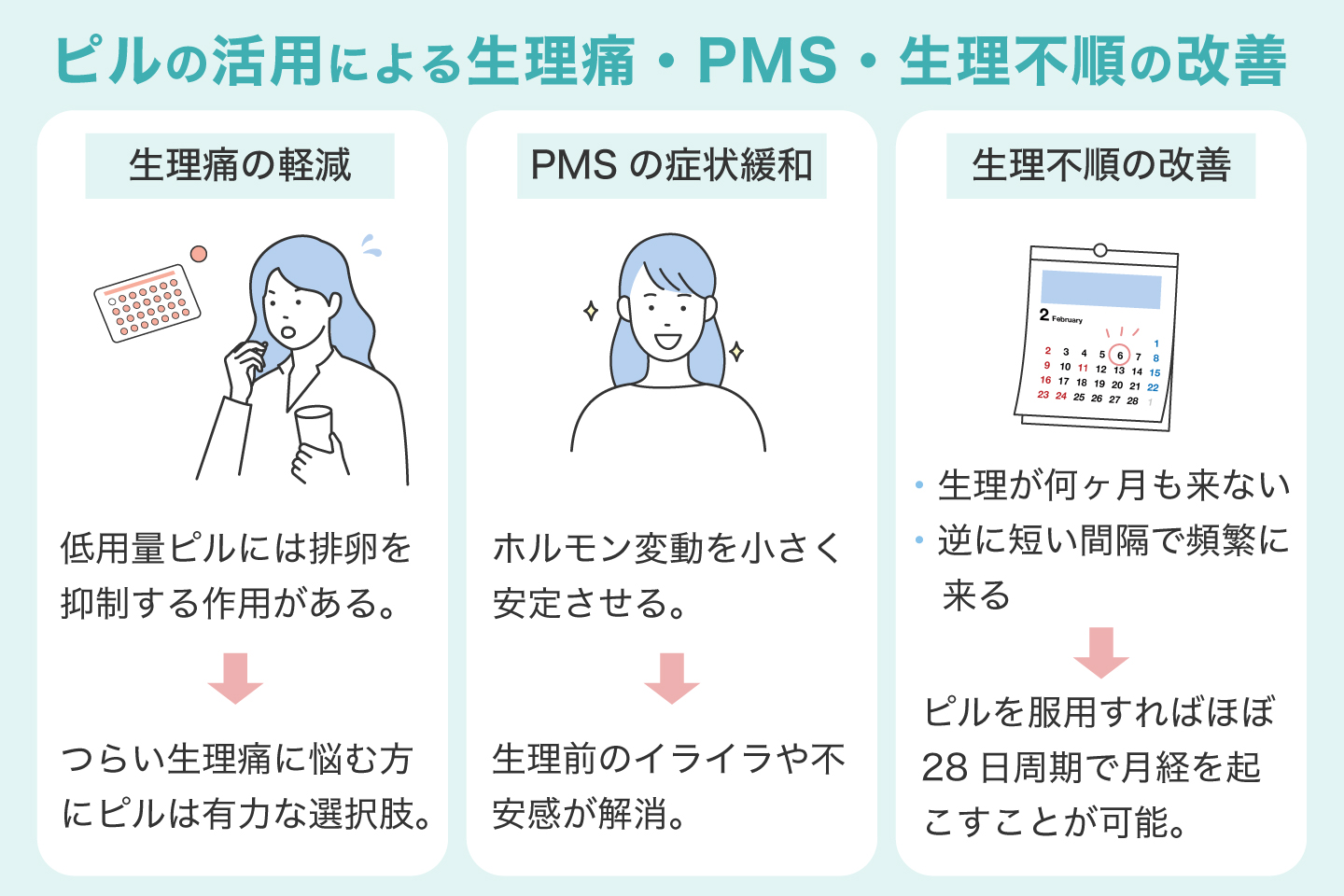

ピルの活用による生理痛・PMS・生理不順の改善

ピル(経口避妊薬)は、エストロゲンとプロゲステロンという2つの女性ホルモンを含む薬です。

ピルの経口的にホルモンを補充することで、体内のホルモンバランスを調整し、さまざまな生理に関連する症状を緩和する効果もあります。

ピルにはいくつかの種類がありますが、最も一般的なものは「低用量ピル」と呼ばれ、ホルモンの量が少ないため、体への負担が少なくなっています。

ピルによる生理痛の軽減効果

低用量ピルには排卵を抑制する作用があります。

排卵が起こらなくなると黄体期のホルモン変動が小さくなり、結果として生理中に過剰なプロスタグランジンが産生されにくくなります。

そのため、子宮の過剰な収縮が抑えられ、生理痛が軽減するとされています。

またピルには子宮内膜そのものを薄く保つ作用もあるため、経血の量が少なくなり痛みが和らぐ効果も期待できます。

実際、低用量ピルの服用により「毎回鎮痛剤が手放せなかった生理痛が楽になった」という女性は多くいます。

市販鎮痛薬で対処するより根本的に痛みを軽減できるケースもあるため、つらい生理痛に悩む方にピルは有力な選択肢です。

PMSの症状緩和効果

PMSは生理前のホルモンバランス急変が一因とお伝えしましたが、低用量ピルを使うことでこのホルモン変動を小さく安定させる効果が期待できます。

ピル服用中は体内のエストロゲンとプロゲステロンの水準が一定に保たれ、排卵が起こらないため黄体期特有のホルモン急降下が起こりません。

その結果、月経前症候群(PMS)の症状が緩和されることがあります。

実際、低用量ピルを数ヶ月継続したことで「生理前のイライラや不安感が軽減した」「毎月落ち込んでいた気分が安定するようになった」と感じるケースも現場では見ます。

生理不順の改善効果

生理不順の改善にも低用量ピルは役立ちます。

ピルによってホルモン分泌のリズムを人工的に作ることで、生理周期を規則正しく整えることができるからです。

たとえば「生理が何ヶ月も来ない」「逆に短い間隔で頻繁に来る」といった不安定な周期の場合でも、ピルを服用すればほぼ28日周期で月経を起こすことが可能です。

不規則だった生理が安定することで、次の生理予定日が予測しやすくなり生活の計画も立てやすくなります。

特に挙式や旅行などイベントに合わせて生理日をずらしたい場合にもピルは有効です。

このように、ピルを内服すると卵巣が休眠することで女性が主体的に避妊を行うことができます。

また、体内のホルモンの変動を安定させることで、月経周期を規則的にし、経血量を減少させ、生理痛の軽減、PMSの症状を緩和する効果があります。

オンライン診療でピルを処方するには

低用量ピルは婦人科で処方箋を出してもらう必要がありますが、忙しくて通院の時間が取れない方や病院で対面相談するのに抵抗がある方でも安心です。

近年はオンライン診療(オンライン処方)が普及しており、スマホやパソコンから医師の診察を受けてピルを処方してもらうことが可能です。

当クリニックでもWEBやLINEを利用したオンライン診療を行っており、自宅にいながら医師相談とピルの処方を完結できます。

初めてピルを試してみたい方、生理の悩みを専門医に相談したい方は、ぜひオンライン診療をご活用ください。

オンライン診療の流れは簡単です。

まずWEB予約やLINEで相談予約を行い、指定の日時にビデオ通話やチャットで医師の問診を受けます。

現在の生理周期や症状、既往歴などを確認した上で、適切なピル(低用量ピル)の種類・飲み方が処方されます。

処方箋やお薬はご自宅へ郵送されるため、忙しい方でも通院不要でピルを入手できます。

プライバシーに配慮しながら専門医の診察が受けられるので、「病院で知り合いに会うのはちょっと…」という方にもオンライン診療はおすすめです。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!