簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

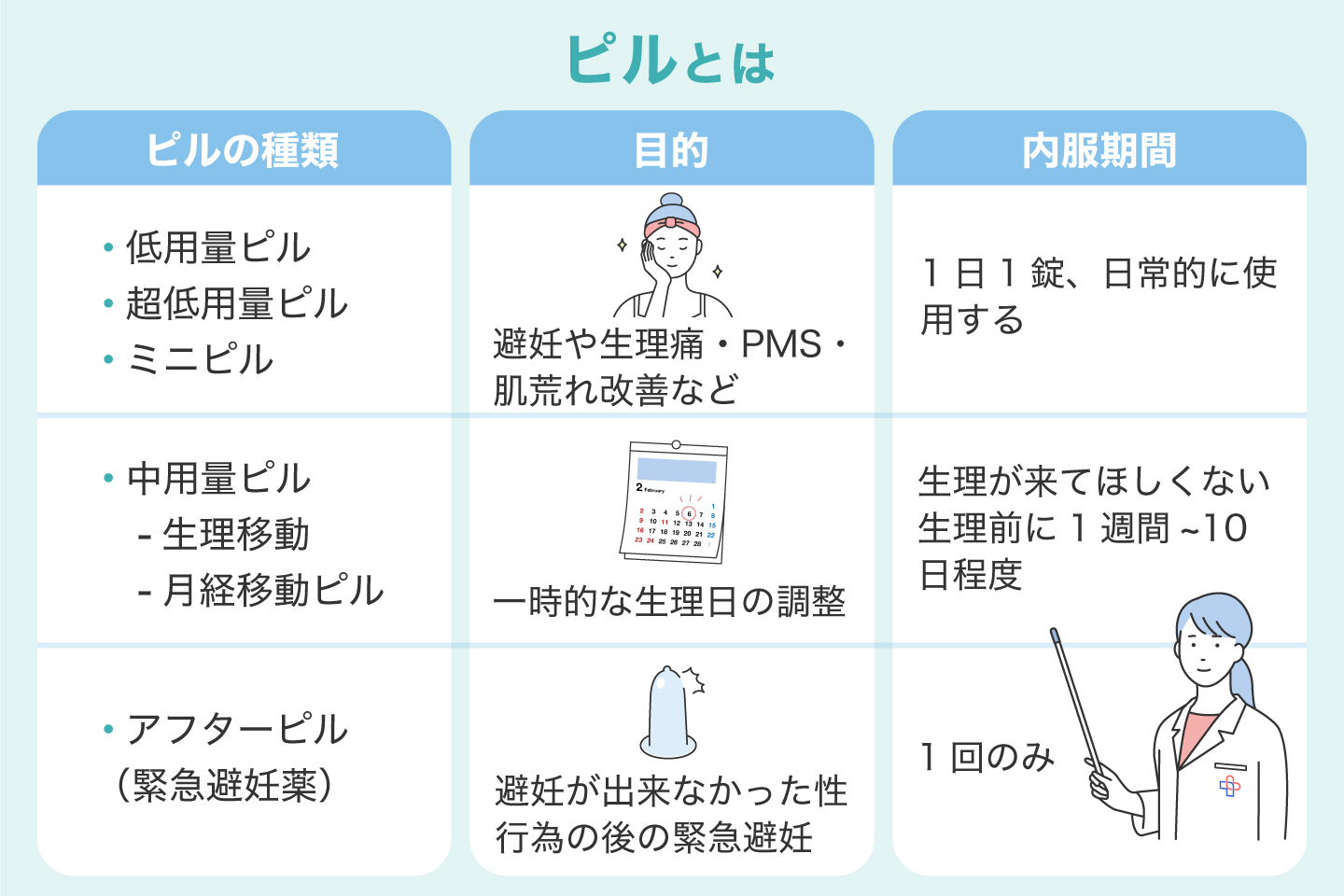

ピルとは

ピルは、女性が避妊や生理周期の調整、生理痛・PMS改善などを目的として使用する女性ホルモン製剤です。

ピルは、ホルモンバランスを調整し、排卵を抑えたり、子宮内膜や子宮頸管の変化を引き起こすことで、その効果を発揮します。

一言に「ピル」といっても様々な種類があり、大きく3種類に分類されます。

①低用量ピル・超低用量ピル・ミニピル

- 目的:避妊や生理痛・PMS・肌荒れ改善など

- 内服期間:1日1錠、日常的に使用する

②中用量ピル(生理移動/月経移動ピル)

- 目的:一時的な生理日の調整

- 内服期間:生理が来てほしくない生理前に1週間〜10日程度

③アフターピル(緊急避妊薬)

- 目的:避妊が出来なかった性行為の後の緊急避妊

- 内服期間:1回のみ

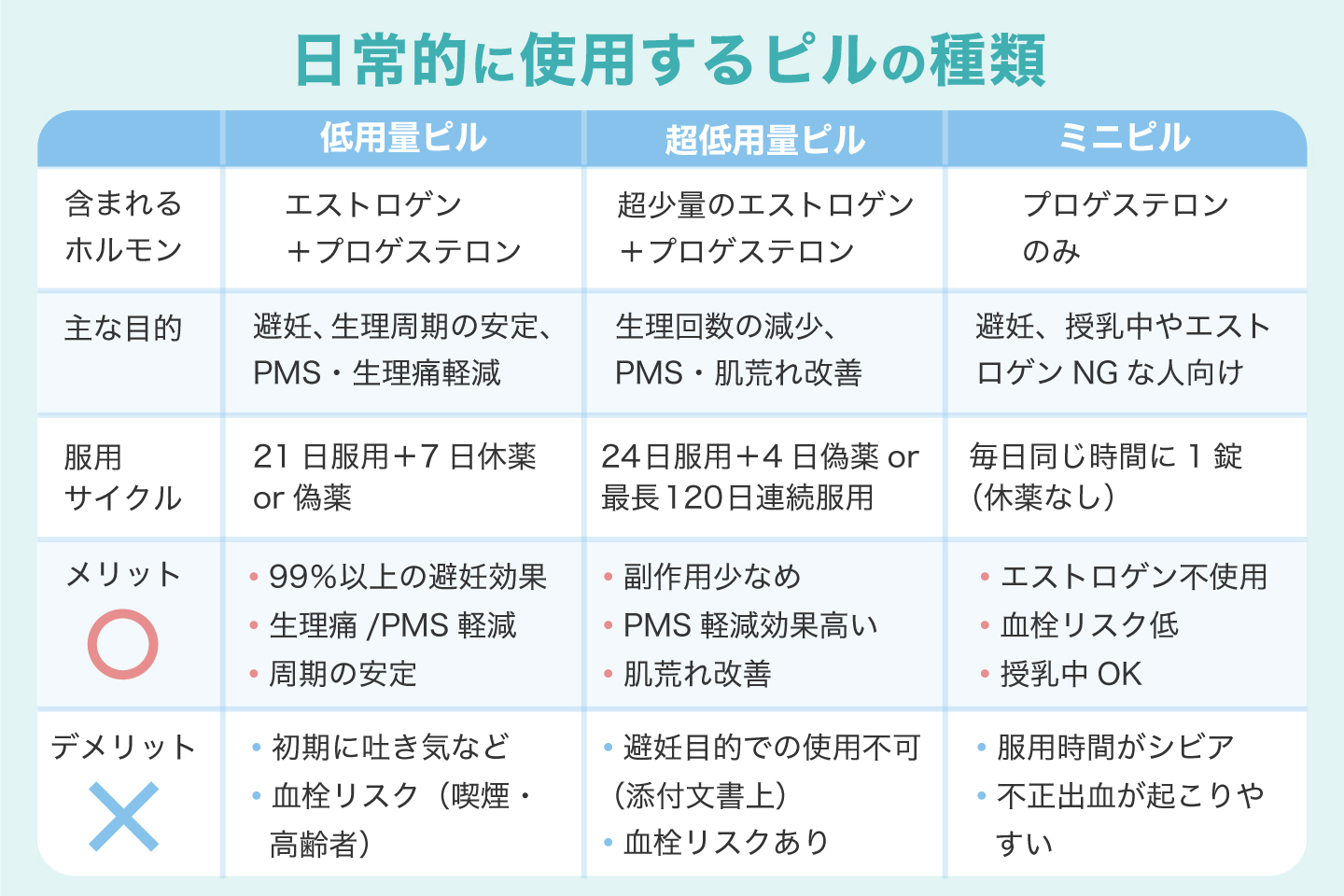

日常的に使用するピルの種類

ピルには、日常的に使用するタイプとして「低用量ピル」「超低用量ピル」「ミニピル」があります。

これらは、避妊効果を持ちながら、生理周期の管理やホルモンバランスの調整にも役立つため、女性の健康に重要なツールとなっています。

低用量ピル

低用量ピルは、エストロゲンとプロゲステロンという2種類の女性ホルモンを含んでおり、日常的に服用することで、女性が主体的に避妊することができます。

服用方法は、28日間サイクルの中で21日間服用し、残り7日間は休薬するか、偽薬(ホルモンを含まないピル)を服用します。

休薬期間中には、生理に似た「消退出血」と呼ばれる出血が起こります。

低用量ピルを飲むメリットとしては、高い避妊効果があり、正しく服用した場合、99%以上の避妊成功率を誇ります。

また、生理痛の軽減効果があり、低用量ピルを服用することで、生理痛やPMS(月経前症候群)が軽減されることがあります。

さらに、生理周期の安定化を図ることができ、ピルを服用することで生理周期が安定し、予定通りに出血が始まるようになります。

子宮内膜症の治療にも有効で、子宮内膜症の症状を抑えるために使用されることもあります。

一方で、低用量ピルのデメリット・副作用としては、初期には吐き気、乳房の痛み、頭痛、気分の変化などがある場合があります。

ただし、基本的には使用を継続していく中で自然と解消していくことが多く、通常は数ヶ月以内に軽減します。

また、非常に稀ですが血栓症などの重篤な副作用が報告されています。

特に35歳以上で1日15本以上喫煙している方や肥満傾向の女性は、リスクが高くなるため、医師との相談が必要です。

超低用量ピル(ヤーズ、ドロエチ)

超低用量ピルは、従来の低用量ピルよりもさらに少ない量のエストロゲンを含んでおり、「ヤーズ」や「ドロエチ」といった製品が代表的です。

低用量ピルは28日周期の生理周期が原則になりますが、超低用量ピルは最長で120日周期の生理周期で使用できるため、生理の回数を出来るだけ最小限にしたい方にオススメです。

また、添付文書上では避妊目的の使用ができないため、避妊を優先するか生理の回数を減らしたいかを天秤にかけて低用量か超低用量かを選ぶ必要があります。

服用方法としては、次の2通りがあります。

- 28日周期で使用する場合

- 120日周期で使用する場合

28日周期で使用する場合は、28日間サイクルの中で、24日間ピルを服用し、残り4日間は偽薬(ホルモンを含まないピル)を服用します。

120日周期で使用する場合は、途中で出血がなければ実薬を最長120日内服し、120日経過した時点で4日間休薬します。

生理の回数を減らすことが可能です。

超低用量ピルを使用するメリットとしては、一つは低用量ピルの使用直後に認めやすい軽い吐き気やむかつきなどの副作用リスクの軽減効果があります。

エストロゲン量が少ないため、低用量ピルよりも副作用が少ない場合が多いです。

また、PMSの軽減効果が高いといわれています。

さらに、ニキビ肌や肌荒れにお悩みの方が使用することで、ホルモンバランスが整い、ニキビの症状の緩和も期待できます。子宮内膜症の治療にも効果があり、子宮内膜症の進行を抑えるために処方されることがあります。

一方で、超低用量ピルのデメリット・副作用としては、初期には吐き気、乳房の痛み、頭痛、気分の変化などが見られる場合があります。

ただし、通常は使用を継続することで数ヶ月以内に自然と軽減します。

また、低用量ピル同様に、非常に稀ですが血栓症などの重篤な副作用が報告されています。

特に35歳以上で1日15本以上喫煙している方や肥満傾向の女性は注意が必要です。

ミニピル(Progestin-Only Pills, POPs)

ミニピルは、プロゲステロンのみを含むピルで、エストロゲンを含まないため、エストロゲンに対する副作用が心配な女性や、母乳育児中の女性にも適しています。

ミニピルのメリットとしては、エストロゲンによる副作用がないことが挙げられます。

エストロゲンを含まないため、血栓症のリスクが低く、授乳中の女性にも使用可能です。

また、適用範囲が広いのも特徴で、エストロゲンを使用できない女性、例えば喫煙者や35歳以上の女性にも安全に使用できます。

これらに対して、ミニピルのデメリット・副作用としては、不正出血が比較的起きやすく、服用時間に厳密さが求められます。

毎日同じ時間に服用する必要があり、時間がずれると避妊効果が低下する可能性があります。

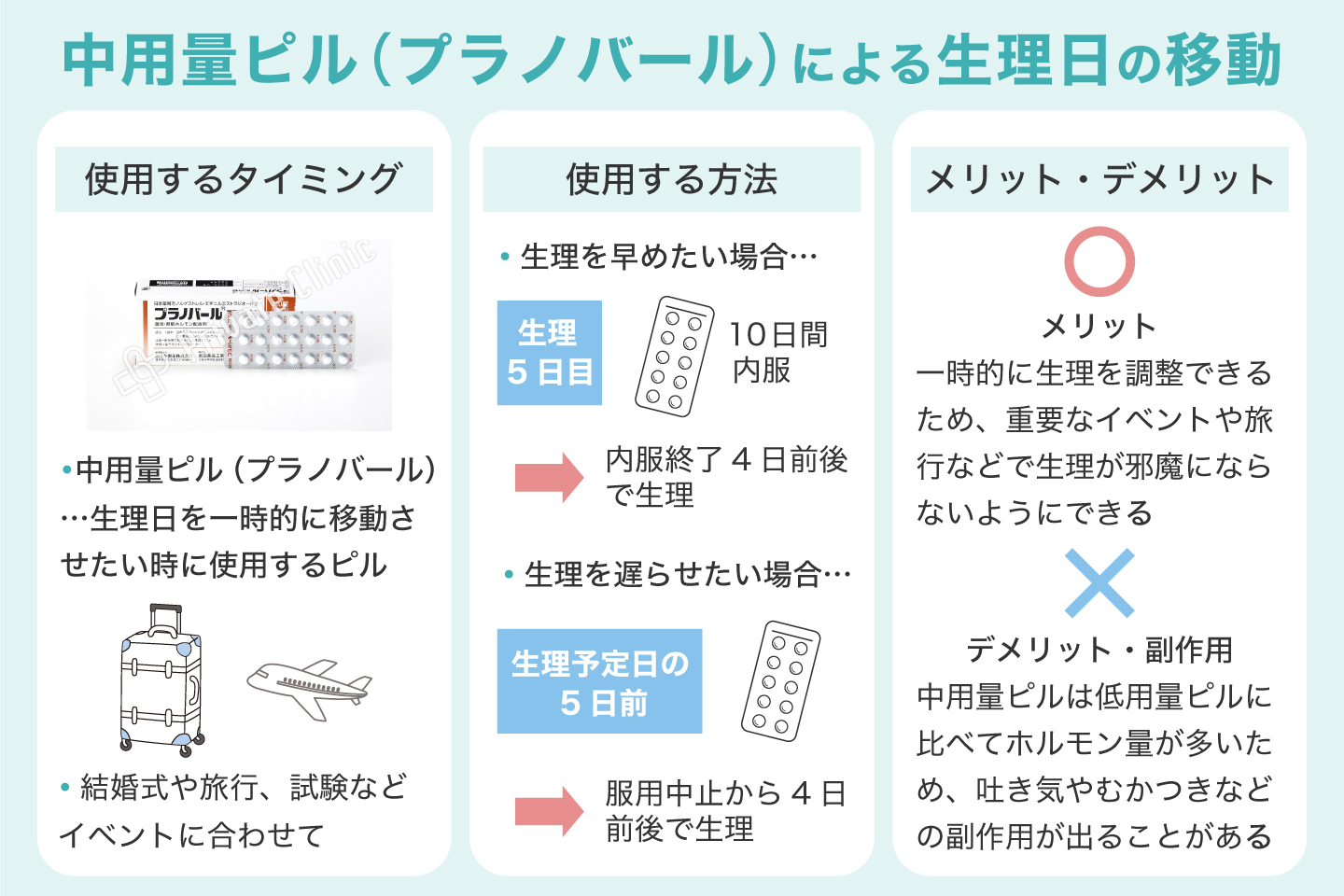

中用量ピル(プラノバール)による生理日の移動

中用量ピルは、通常避妊目的ではなく、日常的にピルを使用されていない方が短期間で特定の目的(主に生理日の移動)のために使用されます。

このピルの代表例として「プラノバール」があります。

ホルモンの量が低用量ピルよりも多く含まれており、主に一時的に生理を早める・遅らせるために使用されます。

中用量ピルはどんなタイミングで使用するのか

使用するタイミングとしては、生理日を一時的に移動させたい時です。

結婚式や旅行、試験などのイベントに合わせて、生理日を調整したい場合に使用されます。中用量ピルを服用することで、生理を一時的に遅らせることができます。

中用量ピルの使用方法

生理を早めたい場合は、直近の生理5日目から10日間プラノバールを内服すると内服終了4日前後で生理がきます。

一方で、生理を遅らせたい場合は、生理予定日の5日ほど前からプラノバールを服用します。

ピルを服用し続ける間は、生理が起こりません。

服用を中止すると、4日前後に出血が始まります。

中用量ピルを利用するメリット・デメリット

中用量ピルを利用するメリットとしては、一時的に生理を調整できるため、重要なイベントや旅行などで生理が邪魔にならないようにできます。

また、デメリット・副作用としては、中用量ピルは低用量ピルに比べてホルモン量が多いため、吐き気やむかつきなどの副作用が出ることがあります。

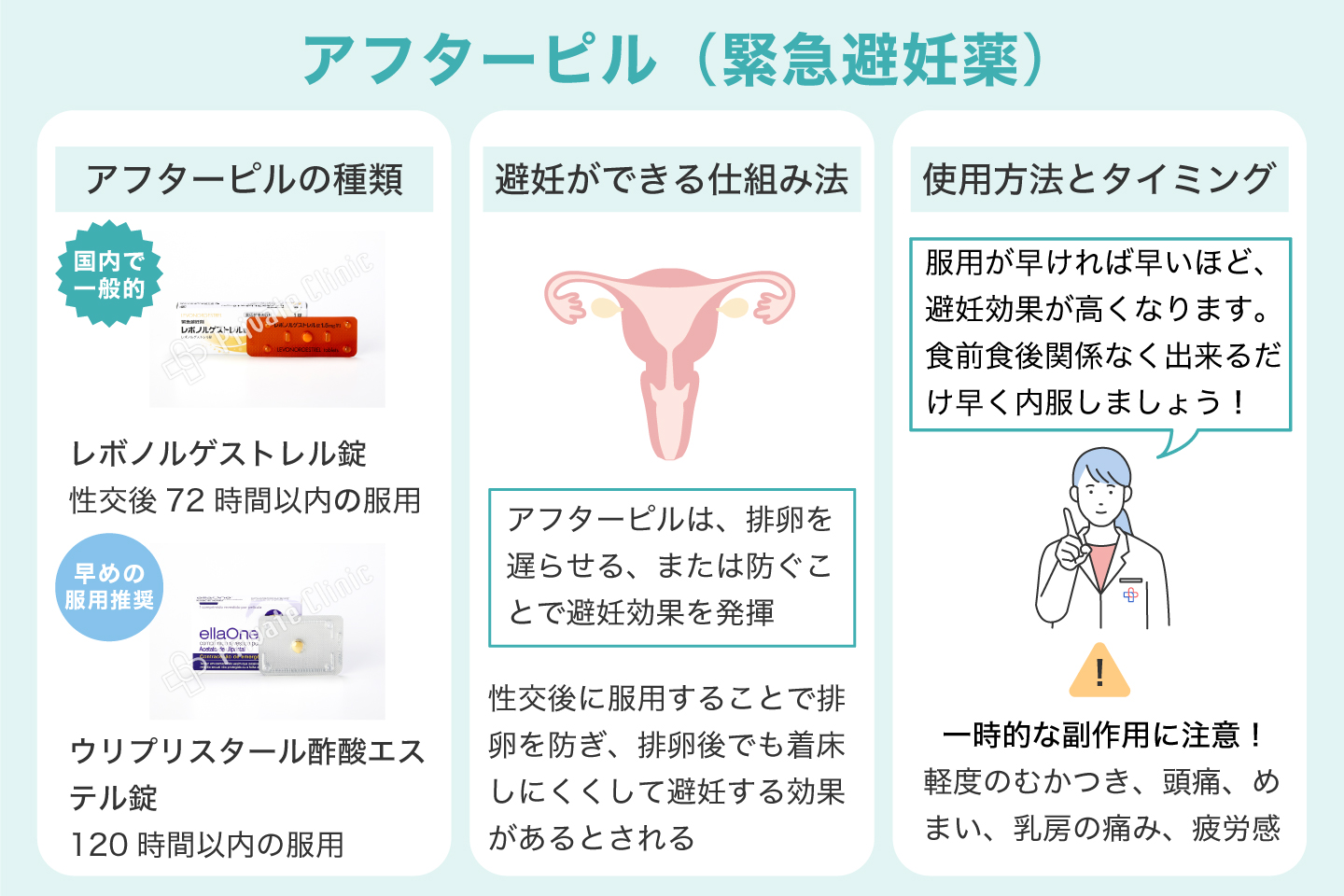

アフターピル(緊急避妊薬)

アフターピルは、緊急避妊薬として、予期せぬ妊娠を防ぐために使用されます。

避妊が失敗した場合や、避妊を行わずに性交渉が行われた場合に、性交後72時間以内(製品によっては120時間以内)に服用することで、高い避妊効果を発揮します。

アフターピルの種類

- レボノルゲストレル錠:性交後72時間以内に服用することが推奨されています。

- ウリプリスタール酢酸エステル錠:こちらは120時間以内の服用でも効果がありますが、早めに服用した方が避妊成功率は高くなります。

アフターピルで避妊ができる仕組み

アフターピルは、排卵を遅らせる、または防ぐことで避妊効果を発揮します。

性交後に服用することで、卵子が放出される前に精子が卵子と結びつくのを防ぎます。

また排卵後でも、子宮内膜に受精卵が着床しにくくする効果で避妊できるといわれています。

アフターピルを使用する方法とタイミング

アフターピルは、できるだけ早く服用することが重要です。

服用が早ければ早いほど、避妊効果が高くなります。食前食後関係なく出来るだけ早く内服しましょう。

アフターピル使用の注意点

一つは、副作用に注意が必要です。

軽度のむかつき、頭痛、めまい、乳房の痛み、疲労感などの一時的な副作用が出ることがあります。

また、アフターピルを服用した後に不正出血が起こることもあります。

アフターピルはあくまで緊急時に使用されるもので、日常的な避妊手段として使用することは推奨されていません。

アフターピルの使用後も、通常の避妊方法(例えば低用量ピルやコンドーム)を使用してください。

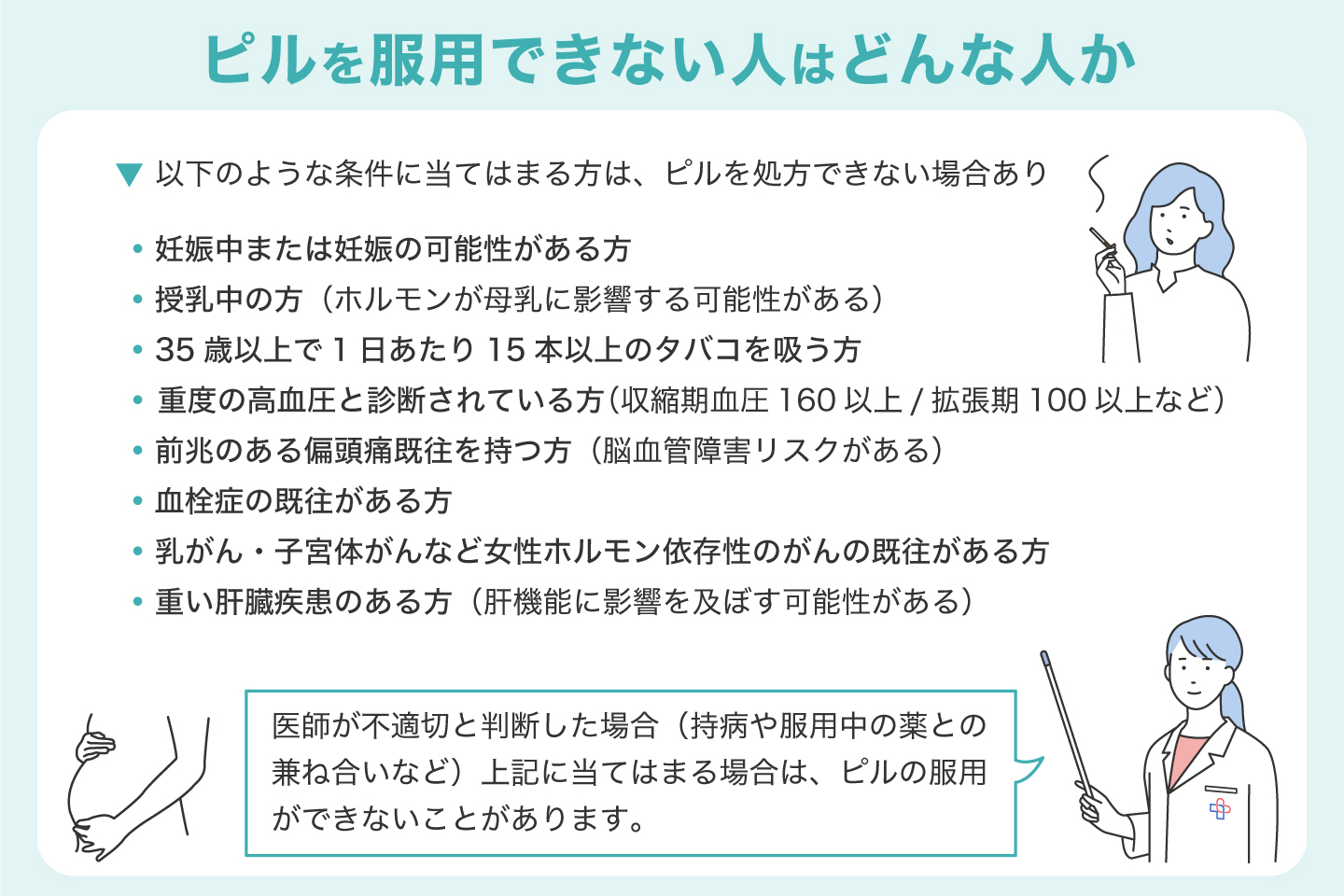

ピルを服用できない人はどんな人か

ピルは便利な薬ですが、誰でも服用できるわけではありません。

以下のような条件に当てはまる方は、ピルを処方できない場合があります。

- 妊娠中または妊娠の可能性がある方

- 授乳中の方(ホルモンが母乳に影響する可能性があるため)

- 35歳以上で1日あたり15本以上のタバコを吸う方(喫煙とピルで血栓症リスクあり)

- 重度の高血圧と診断されている方(収縮期血圧160以上/拡張期100以上など)

- 前兆のある偏頭痛既往を持つ方(脳血管障害リスクがあるため)

- 血栓症の既往がある方

- 乳がん・子宮体がんなど女性ホルモン依存性のがんの既往がある方

- 重い肝臓疾患のある方(肝機能に影響を及ぼす可能性があるため)

- その他医師が不適切と判断した場合(持病や服用中の薬との兼ね合いなど)

上記に当てはまる場合は、ピルの服用は避けるべきです。

ピルの処方前には通常、問診や血圧測定などが行われます。

自分では気づいていないリスクが潜んでいることもあるため、医師に自分の健康状態を正直に伝えることが大切です。

「自分は服用できるか不安…」という方も、自己判断せずまずは私たちにご相談ください。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

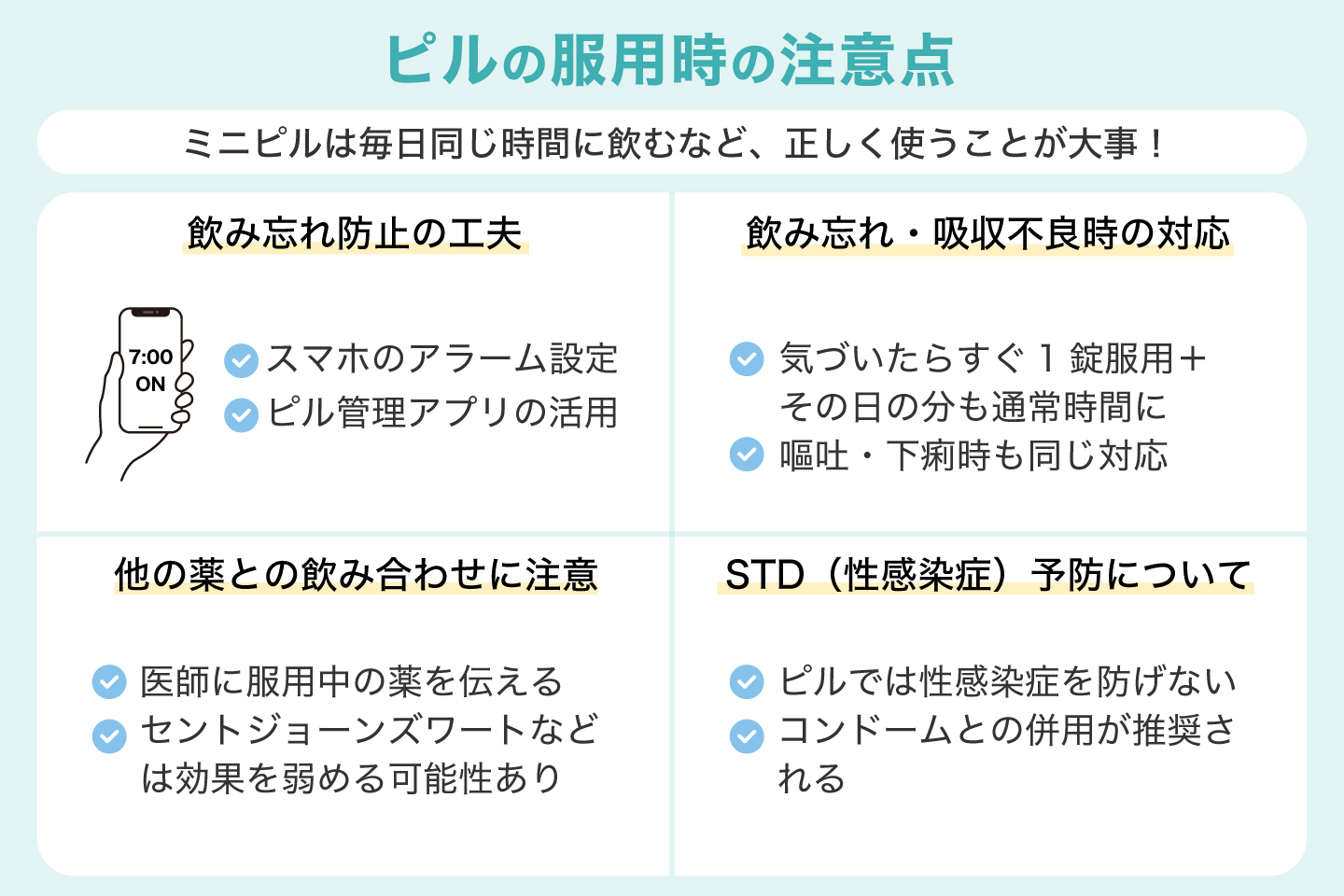

ピルの服用時の注意点

ピルの効果を十分に発揮させるには、指示通りに飲み続けることが重要です。

低用量ピルの場合は特に、毎日同じ時間帯に忘れず服用しましょう。

飲み忘れがあるとホルモン濃度が低下し、避妊効果が落ちてしまいます。

スマホのアラームを設定する、ピルカレンダーアプリを利用するなどして飲み忘れ防止の工夫をすると良いでしょう。

万一飲み忘れた場合は、気づいた時点でできるだけ早く1錠服用し、その日の分も通常時間に服用します

(※2錠以上飲み忘れた場合は添付文書の指示に従うか医師に相談してください)。

嘔吐や下痢などで薬が十分吸収されなかった場合も、飲み忘れ時と同様の対応が推奨されます。

また、他の薬を常用している方は医師に伝えましょう。

抗生物質の一部や睡眠薬など、ピルと相互作用を起こす可能性がある薬剤があります。

市販薬やサプリメントでも、セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)などピルの効果を弱めるものがあるため注意が必要です。

なお、ピルでは性感染症(STD)の予防はできません。

避妊目的でピルを使っている場合でも、パートナーとの関係性に応じてコンドームの併用が推奨されます。

ピル+コンドームの併用は避妊失敗のリスクもさらに下げ、安全性が高まります。

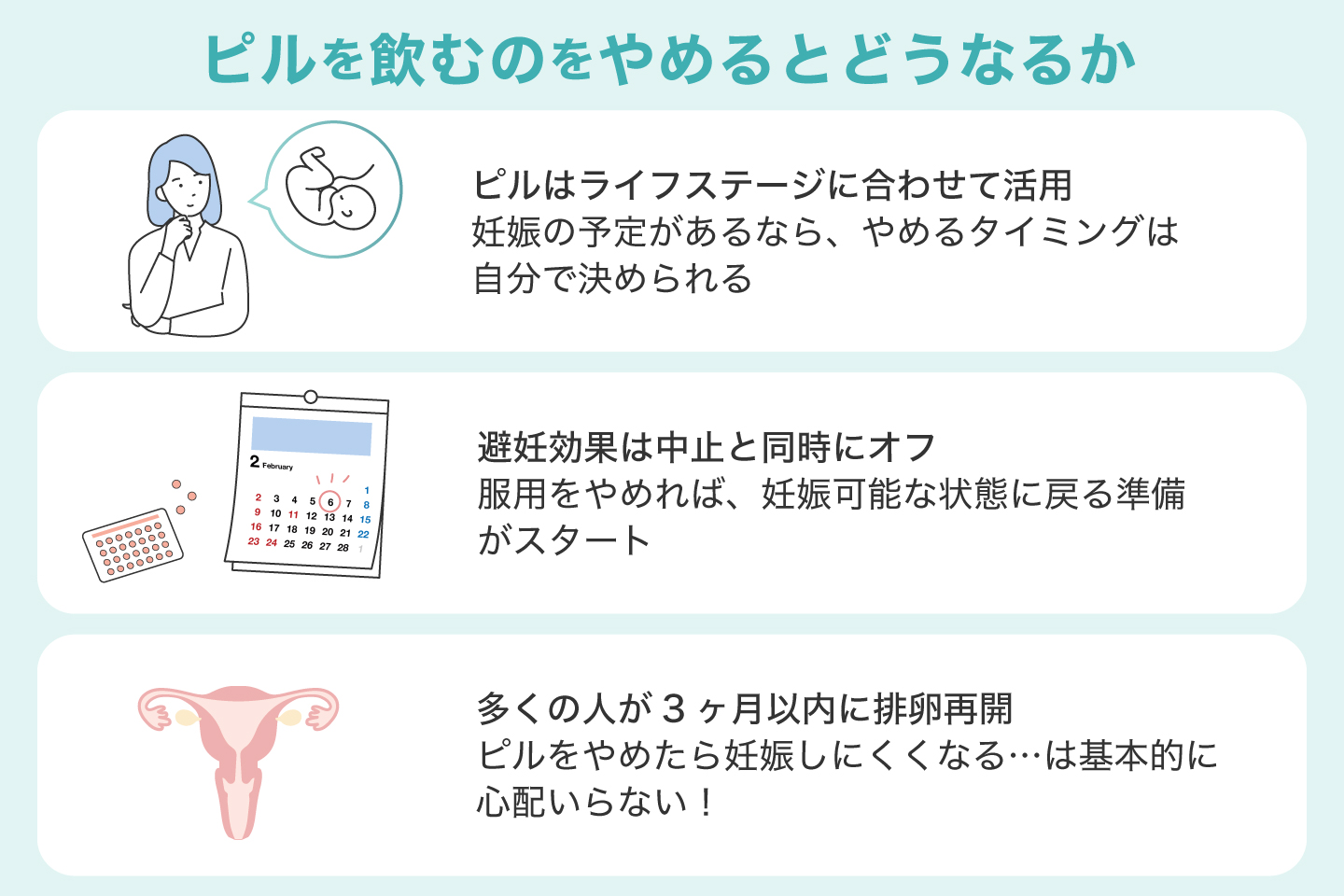

ピルを飲むのをやめるとどうなるか

ピルはライフステージや目的に応じて賢く活用することが大切です。

将来的に妊娠を考えている方は、ピルの服用を止めればすぐ妊娠可能な状態に戻ることも知っておきましょう。

ピルによる避妊効果は服用を中止すれば元に戻るため、「ピルをやめたら妊娠しにくくなるのでは?」と心配する必要は基本的にありません。

実際、長期間ピルを飲んでいても、やめれば3ヶ月以内に99%以上の方で排卵が再開し妊娠可能になります。

生理日をコントロールしたい場合は、予定に合わせてピルを活用することもできます。

例えば大事なイベントと生理が重ならないようにしたい時は、事前に産婦人科で相談すれば一時的に生理を遅らせる方法(中用量ピルの活用など)を提案してもらえます。

ピルの処方は、医師に相談しよう

ここまででご説明したように、ピルには複数の種類があります。

種類ごとに役割や使用できる方に違いもあります。

そのため、ピルを初めて処方してもらう際は、医師に相談するのがおすすめです。

産婦人科の医師は避妊や月経の悩みに日常的に向き合っていますので、「未婚だから相談しにくい…」と構える必要はありません。

診察時には自分がピルを希望する理由や気になる症状を具体的に伝えてください。

たとえば「生理痛がひどいため改善したい」「避妊のために低用量ピルを試したい」「PMSで毎月つらいので症状を和らげたい」などです。

目的を伝えることで、私たち医師もあなたに合った種類のピルや服用方法を提案しやすくなります。

また、持病や生活習慣(喫煙の有無など)も正確に伝えてください。

特に血栓症のリスクに関わる事項は重要です。

医師は問診結果や必要な検査にもとづいて、安全にピルを使用できるか判断します。

処方後も、不安なことや副作用らしき症状があれば我慢せず私たちにご相談ください。

「こんな症状が出ているが大丈夫か?」「飲み忘れたがどうしたらいいか?」といった相談にもご対応できます。

受診後にピルの処方を行います。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!