簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

低用量ピルの主な副作用

それでは、さっそく低用量ピルの副作用と注意すべき点について見ていきましょう。

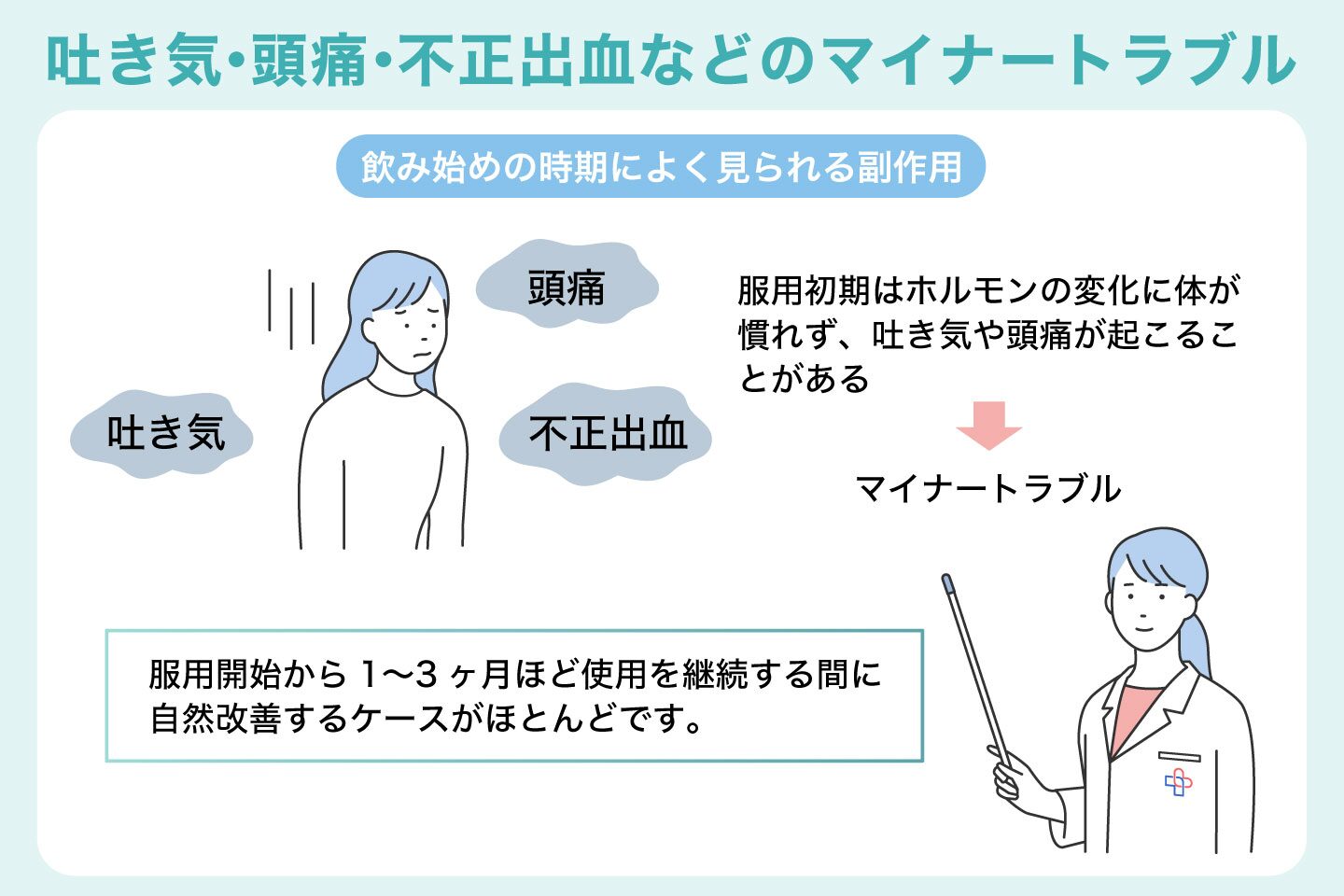

吐き気・頭痛・不正出血などのマイナートラブル

ピルの内服を開始すると吐き気や頭痛、少量の不正出血といったホルモン剤特有の副作用を認めることがあります。

これらは「マイナートラブル」と呼ばれ、飲み始めの時期によく見られます。

これは、ピルの服用によって体内のホルモンバランスが一時的に変化し、体が慣れていないために起こる症状です。

頻度は多いものの症状は軽いことがほとんどで、服用開始から1〜3ヶ月ほど使用を継続する間に自然改善するケースが多いです。

実際に、「最初の1シート目は少し気持ち悪さがあったけど、2シート目からは全く気にならなくなった」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

もし症状がつらい場合は、吐き気には食後や就寝前の服用を試したり、頭痛には市販の鎮痛剤を服用したりすることで和らぐことがあります。

ただし、稀にピルとの相性が合わず、使い続けていても改善しないこともあります。その場合、2〜3シートを目安に、吐き気・頭痛が続くようであれば使用は中断し他の種類のピルの使用も検討してみてください。

また、日常生活に差し支えがあるほどの強い吐き気や頭痛の場合は、むしろピルが原因ではなく別の要因も考えられるので医療機関を受診されるようにお願いします。

不正出血については、特に心配する必要はありませんが、出血量が多かったり、3シート目以降もダラダラと続く場合は、ピル以外に原因(性感染症など)がある可能性もあるので、オンラインで診療できる当院までご相談ください。

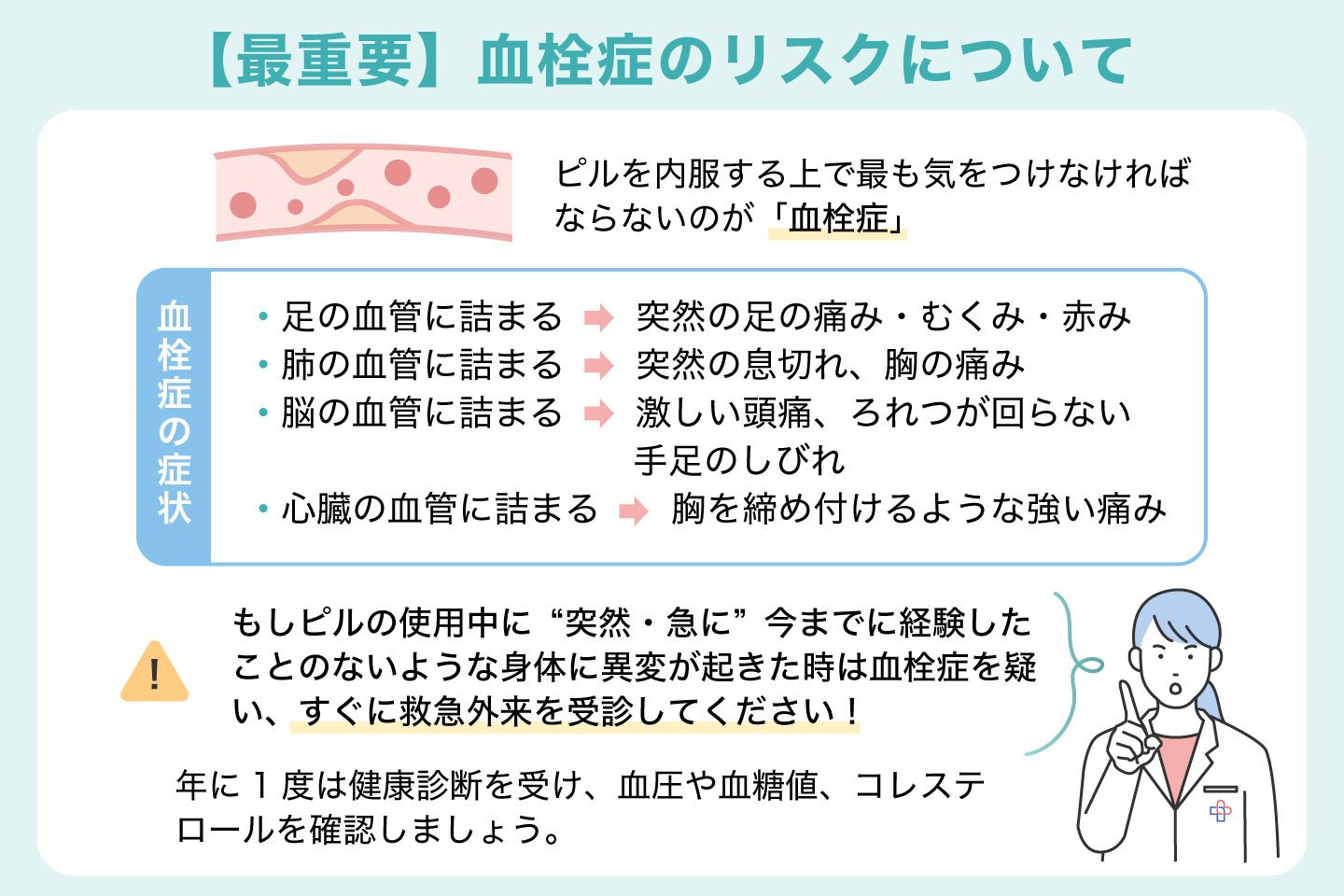

【最重要】血栓症のリスクについて

ピルを内服する上で最も気をつけなければならないのが「血栓症」です。

血栓症とは、血管の中で血の塊ができて血管を詰まらせてしまう病気の総称です。

詰まる血管によって症状は様々で、一例としては以下の症状があります。

血栓症の主な初期症状

- 足の血管に詰まる(深部静脈血栓症)→突然の足の痛み・むくみ・赤み

- 肺の血管に詰まる(肺塞栓症)→突然の息切れ、胸の痛み

- 脳の血管に詰まる(脳卒中)→激しい頭痛、ろれつが回らない、手足のしびれ

- 心臓の血管に詰まる(心筋梗塞)→胸を締め付けるような強い痛み

上記のように多様な症状があり得る血栓症ですが、共通していえるのは”突然・急に”発症することです。

もしピルの使用中に”突然・急に”今までに経験したことのないような身体に異変が起きた時は血栓症を疑い、すぐに救急外来を受診してください。

血栓症のリスクは、実際どのくらい?

それでは、ピルを内服中の血栓症のリスクはどの程度あるのでしょうか?

低用量ピルを服用している方としていない方を比較すると以下の通りです。

- ピルを内服していない方:1万人あたり1-5人程度

- ピルを内服している方 :1万人あたり3-9人程度

これだけ見るとリスクが2〜3倍に増えているように見えます。

しかし、実は女性は妊娠すると1万人に20-50人ほどが血栓症を発症するといわれています。

つまり、血栓症リスクという観点からいえば、低用量ピルを内服することよりも妊娠することの方がよほどハイリスクといえるわけです。

また、死亡するリスクについても見てみましょう。

低用量ピルを服用して血栓症で死亡するリスクと交通事故で死亡するリスクを比較すると、以下の通りです。

- 低用量ピル内服で血栓症による死亡率:10万人に1人以下

- 交通事故による死亡率:10万人に4人

「血栓症のリスクを考慮してピルを使用しない」という判断は「交通事故で死ぬのが怖いので車に乗らない」と同程度かそれ以上に心配性な判断という考え方ができるわけです。

車に乗らないのではなく、事故を起こさないように安全に適切に使用することが車もピルも大切です。

もちろん、リスクはしっかりと理解する必要はあります。

ですが、過度に心配する必要はないことが分かっていただけるかと思います。

血栓症のリスクが高まる要因(リスク因子)

血栓症は以下のような要因によって、より引き起こしやすくなります。

| リスク因子 | 詳細・理由 |

| 喫煙 | 特に35才以上かつ1日15本以上の喫煙者は、ハイリスク郡に該当するため低用量ピルの使用はできません。 |

| 前兆のある片頭痛 | 頭が痛くなる前に「チカチカ眩しい」(閃輝暗点)や手足が痺れるなどの前兆を伴う片頭痛の既往のある方は、脳血管の血栓症リスクが高くなると言われており、低用量ピルの使用はできません。 |

| 肥満 | BMIという体重を身長で2回割った値が30を超えると血栓症リスクが高くなると言われています(例えば体重50kg身長1.5mの方だと50÷1.5÷1.5=22.22)。ご自身のBMIが30を超えている方はダイエットをしてから、超えそうな方は30を超えないようにピルを使用する必要があります。 |

| 年齢 | 40才以上の方は血栓症のリスクから低用量ピルの使用は慎重な判断が必要です。 |

| その他 | 高血圧、糖尿病、手術後で長時間動けない状態、ご家族に血栓症になった方がいる、など。 |

上記のような方には、血栓症リスクの心配がほとんどないミニピルがオススメです。

ミニピルの詳細は以下の記事を参考にしてみてください。

血栓症が怖い場合、血液検査はどれくらいの頻度でした方がいいの?

結論からいうと、年に1度の健康診断を確実に受けていただくことが大切です。

特に「凝固機能検査」と呼ばれる血液検査を処方のたびに必要以上に行うクリニックが散見されます。ですが、この検査で将来の血栓症発症リスクを予測することはできず、ピル処方のガイドラインでも推奨されておりません。

健康診断でご自身の血圧や血糖値、コレステロール値などを把握し、生活習慣病がないかを確実に確認するようにしましょう。

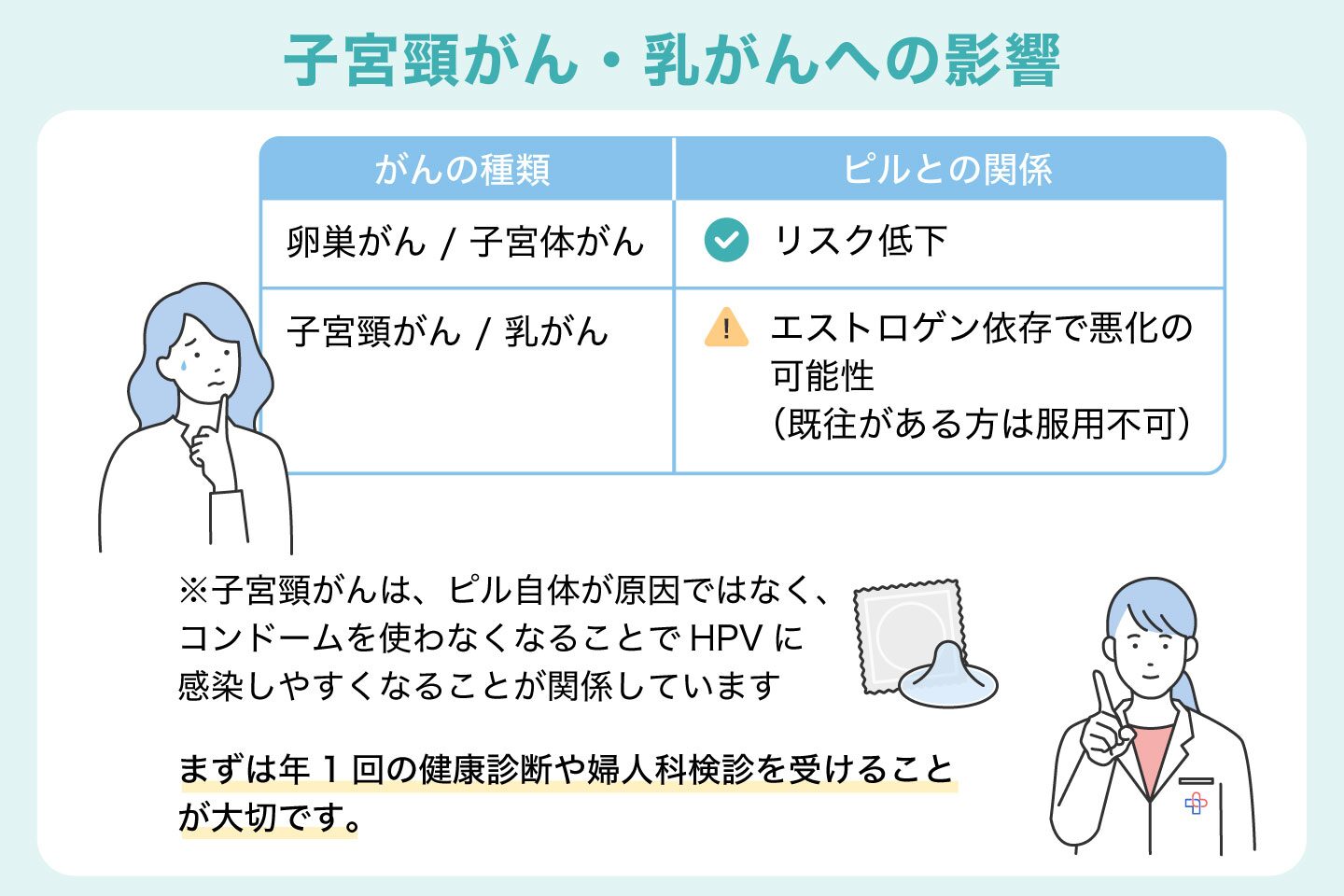

子宮頸がん・乳がんへの影響

「ピルを長く飲むと、がんになりやすくなるのでは?」という心配の声も聞かれます。

結論からいうと、低用量ピルを服用することで、卵巣がんと子宮体がんはむしろリスクが低下することがわかっています。

一方で、子宮頸がんや乳がんは、エストロゲンというホルモンに依存して増悪する可能性があるため、すでにこれらのご病気をお持ちの方はピルを服用できません。

ピルが直接がんを発生させるわけではありませんが、「子宮頸がんのある方」「乳がんのある方」がガンを放置しながらピルの内服を継続をすると悪影響を与える可能性があります。

子宮頸がんに関しては、ピルそのものが原因というより、ピルで避妊することでコンドームを使わなくなり、子宮頸がんの原因であるHPV(ヒトパピローマウイルス)に感染する機会が増えることがリスクと関連していると考えられています。

クリニックによってはこれらの検査を必要以上に行う場合もあります。

ですが、基本的には年に1回の健康診断や市区町村からお知らせのくる婦人科検診のタイミングで健診を行っていただくことがまずは大切です。

性感染症の予防

ピルを内服していると、避妊効果に過信して性感染症予防を怠ってしまうケースがあります。

ピルは避妊には高い効果がありますが、HIV(エイズ)やクラミジア、梅毒といった性感染症を防ぐことはできません。

特定のパートナーとのみ性行為が行われる場合には性感染症に感染する可能性は低いですが、ゼロではありません。

感染の可能性が少しでもある場合は、性感染症予防の観点からコンドームを使用するようにしましょう。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

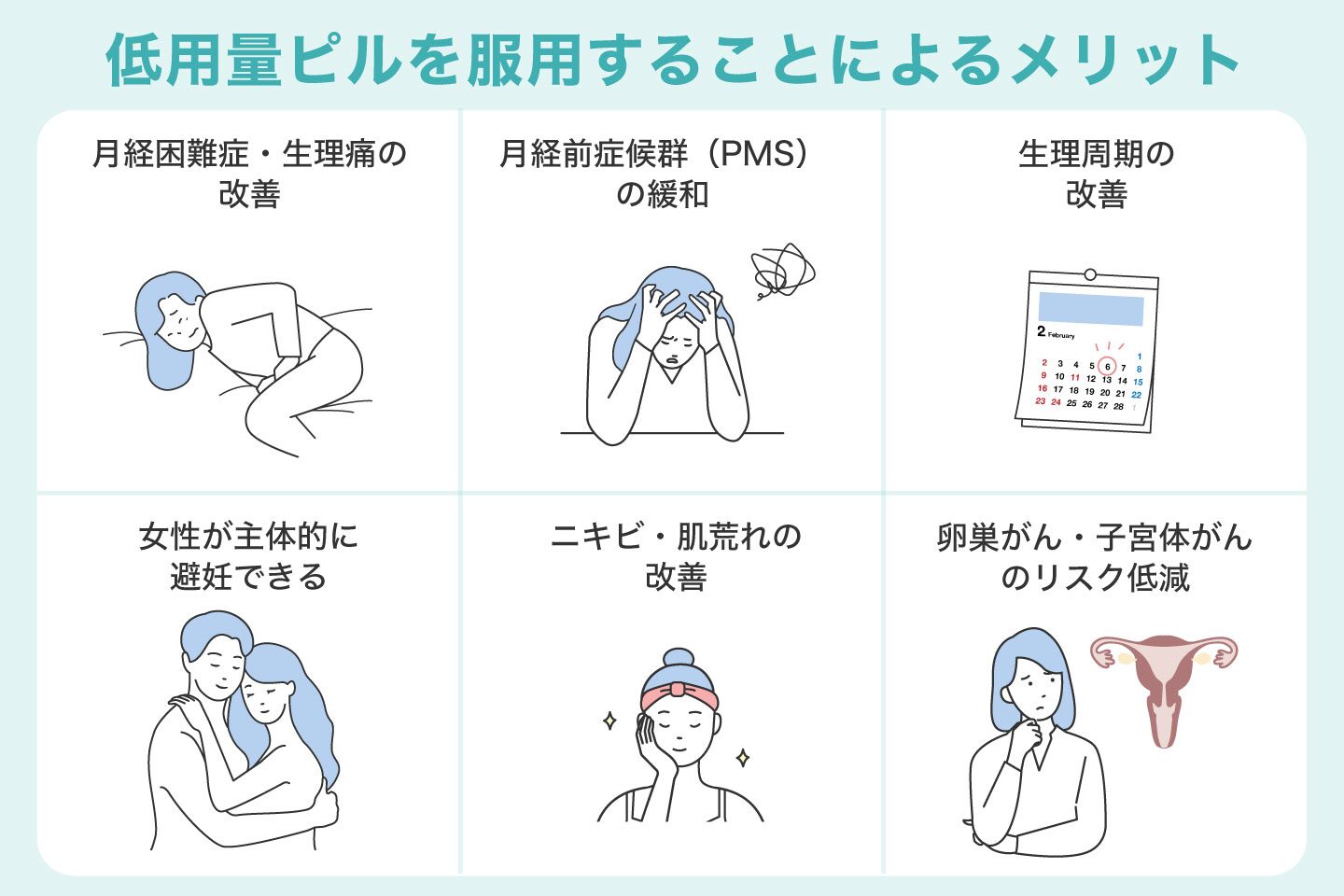

低用量ピルを服用することによるメリット

ここまで低用量ピルの副作用・注意点を細かくお伝えしました。

副作用・注意点の反面、低用量ピルにはメリットがたくさんあります。

メリットとデメリットをしっかり理解した上で適切に使用することがオススメです。

ここでは、低用量ピルの主なメリットを紹介します。

月経困難症・生理痛の改善

毎月生理で悩んでいる方はとても多いかと思います。

中でも、

- 日常生活もままならない

- 仕事や勉強にも悪影響を及ぼしている

というケースが実はとても多いです。

低用量ピルを使用することで痛みが緩和され、出血量が多く貧血傾向の方はそれも改善します。

月経前症候群(PMS)の緩和

生理前の精神的なストレスや倦怠感が緩和されます。

生理周期の改善

お薬の内服の方法にもよりますが、生理周期が一定でない方は生理周期が整い予定が立てやすくなります。

女性が主体的に避妊できる

女性が主体的にバースコントロール(避妊)することができます。

ニキビ・肌荒れの改善

ホルモンバランスが整うことで、皮脂の過剰な分泌が抑えられ、ニキビや肌荒れが改善する効果が期待できます。

卵巣がん・子宮体がんのリスク低減

先述の通り、低用量ピルを内服することで卵巣がんと子宮体がんの発生リスクが低下することがわかっています。

参考コラム

まとめ

低用量ピルに対する漠然とした不安や心配がある方は多いと思います。

しかし、メリットデメリットをしっかり理解した上で適切に使用することで、多くの方の生活を豊かにしてくれる素晴らしいお薬です。

オンライン診療の普及は低用量ピルの認知拡大と利用の促進に追い風になっていますが、まだまだアクセスしにくい現状があります。

当院では出来るだけわかりやすく、安心してお使いいただけるように公式LINEアカウントから随時有人対応で処方後もフォローアップを行っています。

不明点やご相談があればまずはお気軽にお問合せください。

<参考>

United Nation, Department of Economic and Social Affairs, P. D. Trends in contraceptive use Worldwide 2015. Contraception (2015). doi:10.1016/j.contraception.2012.08.029

Grindlay, K., Burns, B. & Grossman, D. Prescription requirements and over-the-counter access to oral contraceptives: a global review. Contraception 88, 91–96 (2013).

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!