簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

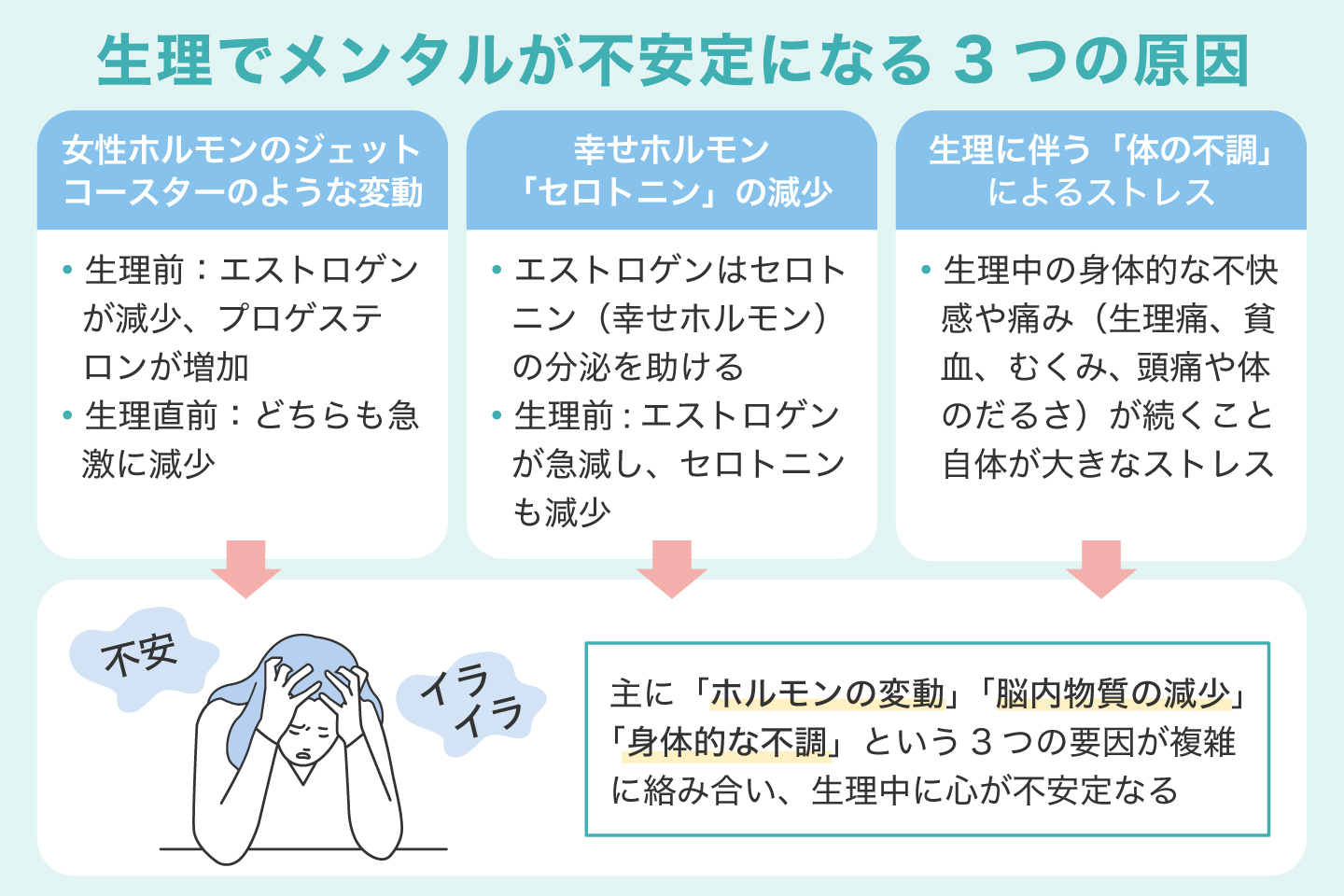

なぜ生理でメンタルが不安定になるの?主な3つの原因

生理中に心が不安定になるのは、主に「ホルモンの変動」「脳内物質の減少」「身体的な不調」という3つの要因が複雑に絡み合っているからです。

それぞれを詳しく見ていきましょう。

原因①:女性ホルモンのジェットコースターのような変動

女性の体は、約1ヶ月の生理周期の中で、2つの女性ホルモンの分泌量が大きく変動しています。

- エストロゲン(卵胞ホルモン): 気分を安定させ、肌や髪の調子を整える働きがあり、「キラキラ期」とも呼ばれる生理後の心身の安定期に多く分泌されます

- プロゲステロン(黄体ホルモン): 妊娠に備えて体に水分や栄養を蓄える働きがあります。排卵後から生理前にかけて分泌が増えます

問題は、生理前(黄体期)です。

この時期、心身を安定させていたエストロゲンが減少し、代わりにプロゲステロンが増加します。

そして生理直前には、その両方が急激に減少。

このホルモンのジェットコースターのような急激な変化に脳がついていけず、自律神経が乱れ、イライラや気分の落ち込みといったメンタル不調を引き起こすのです。

原因②:幸せホルモン「セロトニン」の減少

「セロトニン」は、精神の安定や安心感をもたらすことから「幸せホルモン」とも呼ばれる脳内の神経伝達物質です。

実は、女性ホルモンのエストロゲンは、このセロトニンの分泌を助ける働きがあります。

そのため、エストロゲンが急激に減少する生理前は、セロトニンの分泌量まで減ってしまいます。

幸せホルモンが不足することで、ネガティブな感情に陥りやすくなったり、不安感が強まったり、ささいなことでイライラしやすくなったりするのです。

原因③:生理に伴う「体の不調」が心に追い打ちをかける

生理中は、メンタルだけでなく体にも様々な不調が現れます。

- 生理痛(下腹部痛、腰痛)

- 貧血(経血による鉄分不足)

- むくみ(ホルモンの影響で水分をため込みやすい)

- 頭痛や体のだるさ

こうした身体的な不快感や痛みが続くこと自体が大きなストレスとなり、心の余裕を奪ってイライラや気分の落ち込みをさらに悪化させる一因になります。

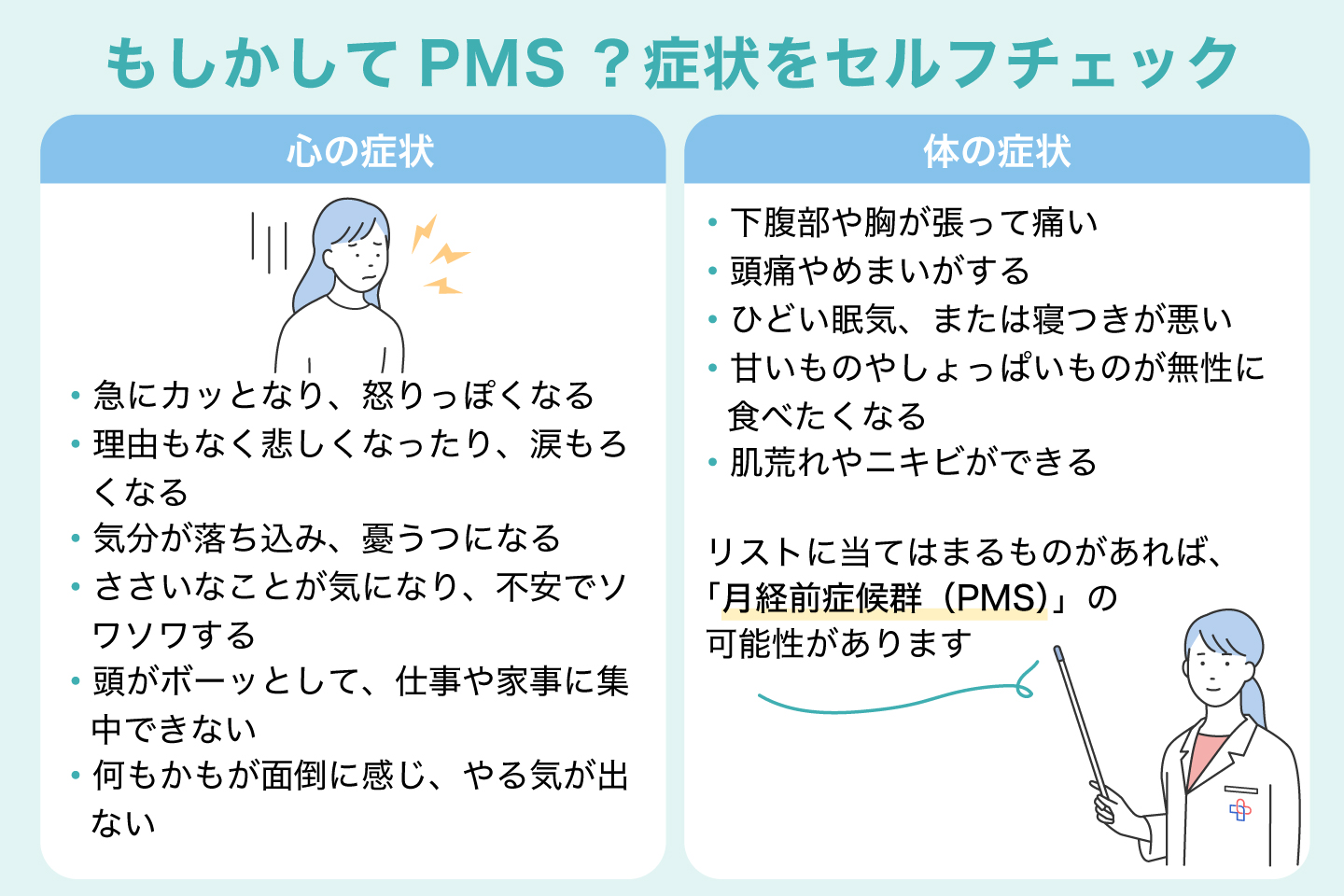

もしかしてPMS?あなたの症状をセルフチェック

生理前、3〜10日の間に起こり、生理が始まると軽快・消失する心と体の不調を「月経前症候群(PMS)」と呼びます。

もし、下記のリストに当てはまるものがあれば、それはPMSのサインかもしれません。

心の症状

- 急にカッとなり、怒りっぽくなる

- 理由もなく悲しくなったり、涙もろくなる

- 気分が落ち込み、憂うつになる

- ささいなことが気になり、不安でソワソワする

- 頭がボーッとして、仕事や家事に集中できない

- 何もかもが面倒に感じ、やる気が出ない

体の症状

- 下腹部や胸が張って痛い

- 頭痛やめまいがする

- ひどい眠気、または寝つきが悪い

- 甘いものやしょっぱいものが無性に食べたくなる

- 肌荒れやニキビができる

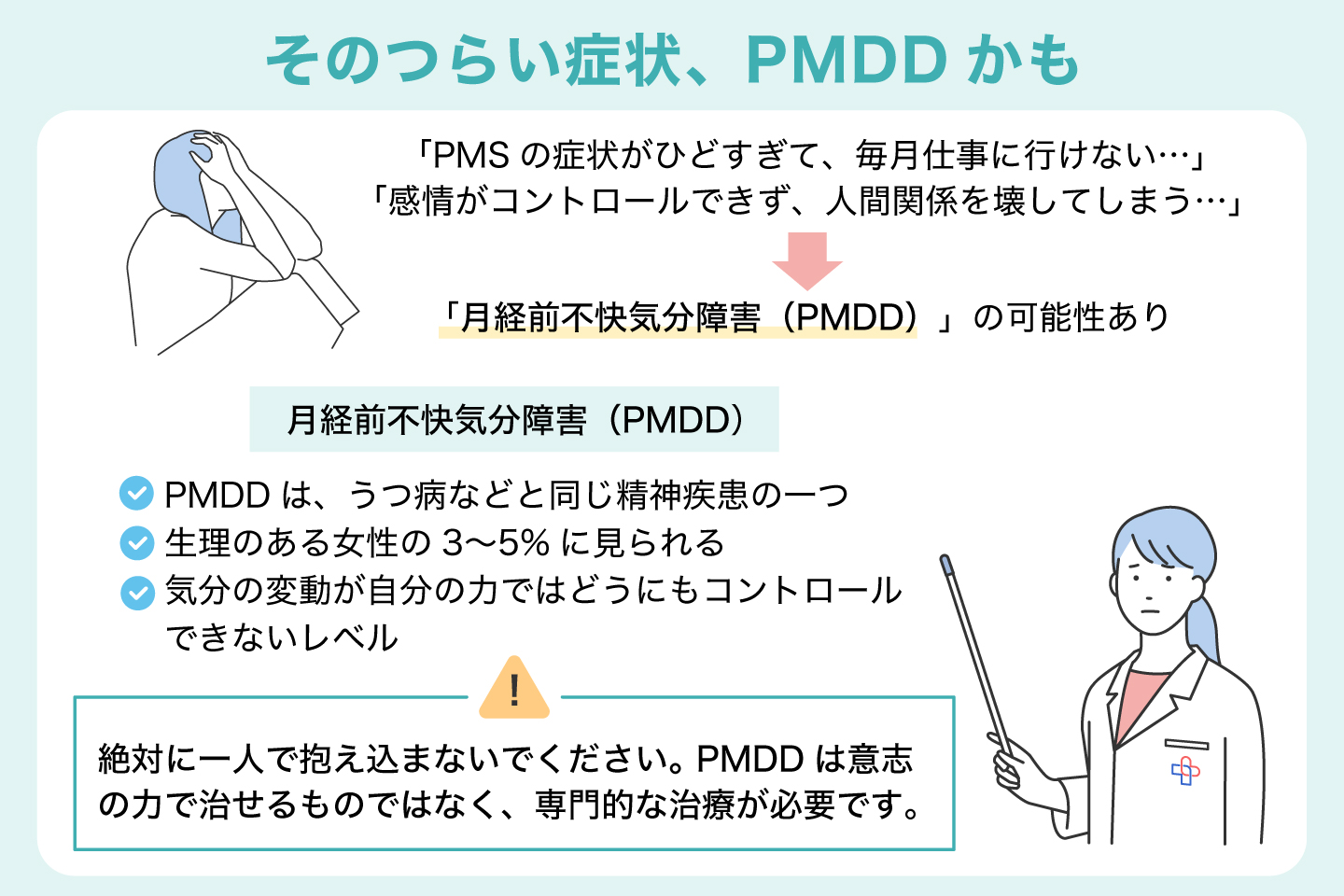

そのつらい症状、PMDDかも

- 「PMSの症状がひどすぎて、毎月仕事に行けない…」

- 「感情がコントロールできず、人間関係を壊してしまう…」

もし、PMSの中でも特に精神症状が極端に強く、日常生活に深刻な支障をきたしている場合、それは「月経前不快気分障害(PMDD)」という治療が必要な疾患の可能性があります。

PMDDは、うつ病などと同じ精神疾患の一つとして分類されており、生理のある女性の3〜5%に見られます。

PMDDの大きな特徴は、「激しい抑うつ気分や絶望感」「突然の怒りの爆発」「消えてしまいたいと感じる」など、気分の変動が自分の力ではどうにもコントロールできないレベルにあることです。

「これは単なるPMSではないかもしれない」と感じたら、絶対に一人で抱え込まないでください。

PMDDは意志の力で治せるものではなく、専門的な治療が必要です。

お早めに婦人科や心療内科にご相談ください。

つらい症状でお悩みの方へ

プライベートクリニック高田馬場では、患者様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、それがPMSなのか、あるいはPMDDの可能性があるのかを慎重に診断いたします。

つらい気持ちを誰にも理解してもらえないと感じている方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

年代によっても違う?生理とメンタルの付き合い方

生理に伴う不調は、ライフステージによっても変化します。

- 10代〜20代:生理周期が安定してくることでPMSを自覚し始める時期。気分の落ち込みやクヨクヨ悩むといった抑うつ症状が出やすい傾向があります

- 30代:仕事や家庭での責任が増え、ストレスも多くなる時期。抑うつ症状に加え、「イライラ」や「攻撃性」といった感情が強く出やすくなります。PMS症状が最も顕著になりやすい年代とも言われています

- 40代以降:更年期に近づき、ホルモンバランスが大きく乱れ始めます。これまでPMSがなかった人にも不調が現れたり、逆に症状が不規則になったりします。生理不順と重なり、いつ不調が来るか読みにくくなることもあります

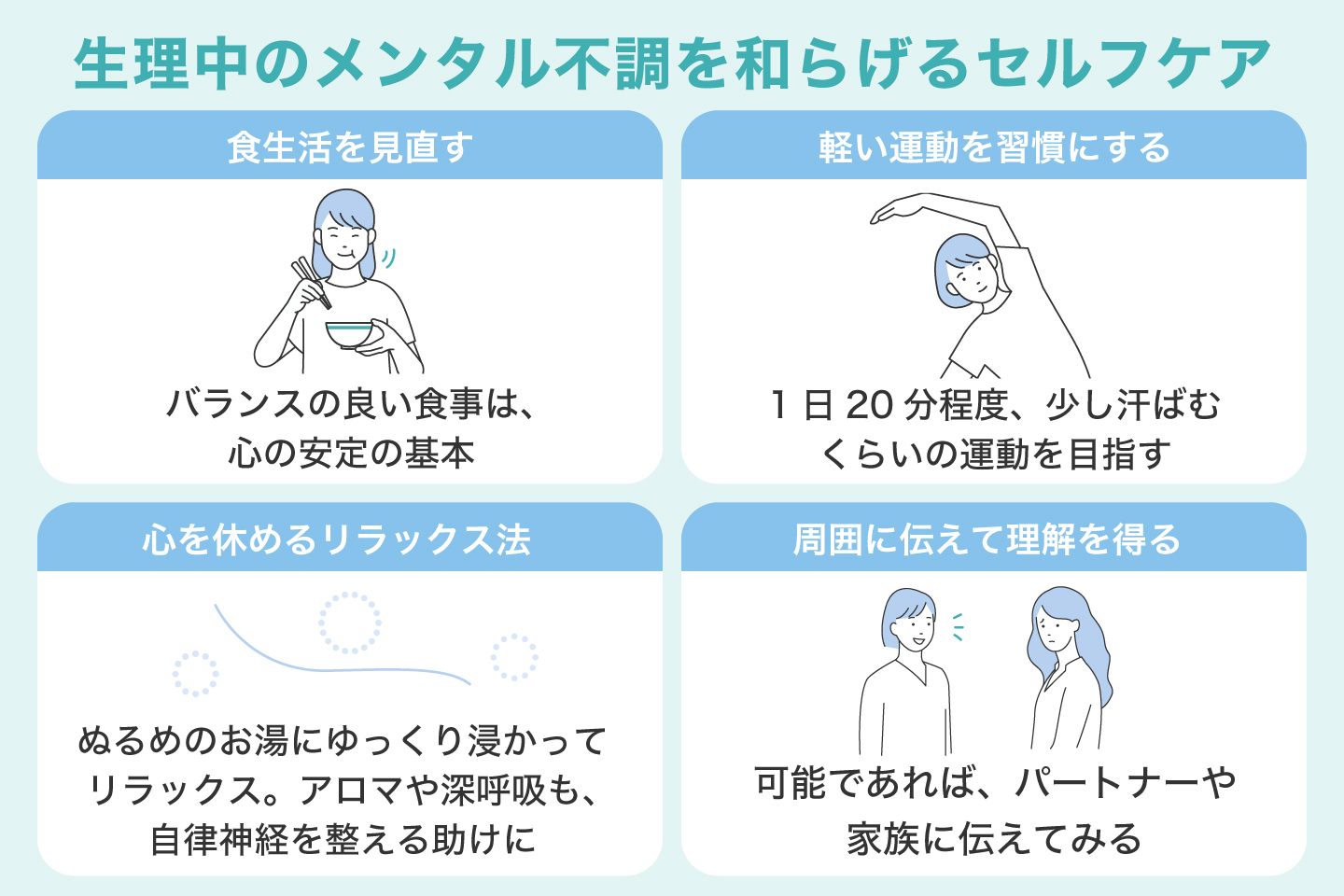

生理中のメンタル不調を和らげるセルフケア

つらい症状を少しでも和らげるために、日常生活でできることがたくさんあります。

不調が出やすい時期は、意識的に自分をいたわってあげましょう。

食生活を見直す【何を食べる?】

バランスの良い食事は、心の安定の基本です。特に、以下の栄養素を意識して摂るのがおすすめです。

- トリプトファン(セロトニンの材料): バナナ、大豆製品(豆腐・納豆)、乳製品、赤身肉

- ビタミンB6(ホルモンバランスを整える): マグロ、カツオ、鶏むね肉、さつまいも

- 鉄分(貧血を防ぐ): レバー、ひじき、ほうれん草、あさり

- マグネシウム(神経の興奮を抑える): ナッツ類、海藻類、玄米

逆に、血糖値を急激に変動させてイライラを助長する甘いお菓子やジャンクフード、カフェイン、アルコールは、不調な時期だけでも控えるように心がけましょう。

軽い運動を習慣にする【何をする?】

「運動なんてする気力がない…」と感じるかもしれませんが、ウォーキングや軽いストレッチ、ヨガなどの有酸素運動は、幸せホルモン「セロトニン」の分泌を促し、気分をリフレッシュさせる効果が科学的にも証明されています。

1日20分程度、少し汗ばむくらいの運動を目指してみましょう。

心を休めるリラックス法【どう過ごす?】

シャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくり浸かるのがおすすめです。

血行が促進され、心身ともにリラックスできます。

ラベンダーなど、好きな香りのアロマオイルや入浴剤を使うのも良いでしょう。

寝る前の深呼吸も、高ぶった神経を落ち着かせるのに効果的です。

周囲に伝えて理解を得る

可能であれば、パートナーや家族に「生理前で、ちょっとイライラしやすくなっているかも。ごめんね」と伝えてみましょう。

「ホルモンのせいなんだ」と知ってもらうだけで、無用な衝突を避けられ、あなた自身の気持ちも楽になります。

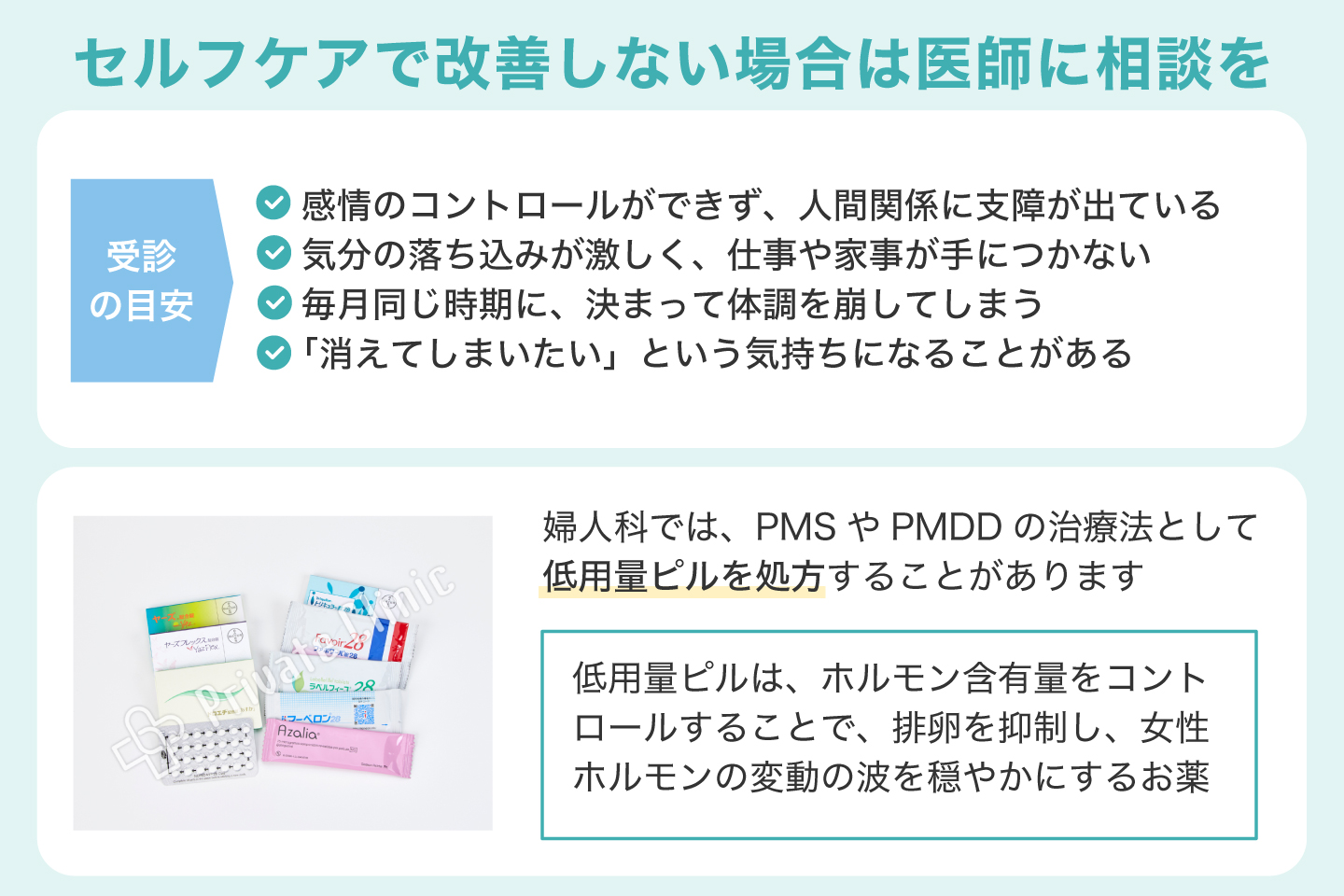

セルフケアで改善しない場合は、医師に相談を

様々なセルフケアを試しても、「毎月の不調がつらすぎる」「仕事や生活に影響が出ている」という場合は、決して我慢せず私たち医師にご相談してください。

どんな時に病院に行くべき?受診の目安

- 感情のコントロールができず、人間関係に支障が出ている

- 気分の落ち込みが激しく、仕事や家事が手につかない

- 毎月同じ時期に、決まって体調を崩してしまう

- 「消えてしまいたい」という気持ちになることがある

主な治療法:低用量ピル

婦人科では、PMSやPMDDの治療法として低用量ピルを処方することがあります。

「ピルは避妊のためのお薬でしょう?」と思われがちですが、それは大きな役割の一つに過ぎません。

低用量ピルは、ホルモン含有量をコントロールすることで、排卵を抑制し、女性ホルモンの変動の波を穏やかにするお薬です。

これにより、ホルモンの急激な変化によって引き起こされていた、

- 精神的な不調(イライラ、落ち込み)の軽減

- つらい生理痛の緩和

- 経血量の減少

- ニキビの改善

といった、多くの女性が抱える生理の悩みを改善する効果が期待できます。

当院の院長・鏡原も、多くの患者様が低用量ピルによって長年の悩みから解放される様子を目の当たりにしてきました。

ピルには様々な種類があり、副作用のリスクもゼロではありませんが、専門医があなたの体質やライフスタイルに合わせて最適なものを選択すれば、心強い味方となってくれます。

ピルについて詳しく知りたい方へ

「自分にピルは合うのかな?」「副作用が心配…」など、疑問や不安があれば、ぜひプライベートクリニック高田馬場へご相談ください。

丁寧なカウンセリングを通して、あなたに最適な治療法を一緒に見つけていきましょう。

当院ではオンライン診療も行っておりますので、遠方の方もお気軽にご相談いただけます。

生理の不調は「自分を責めない」でください

生理前のイライラや落ち込みは、あなたのせいではありません。

「今はホルモンの影響で心が揺れやすい時期なんだ」と、まずはご自身を客観的に見つめ、受け入れてあげることが何よりも大切です。

そして、「みんな我慢しているんだから」と一人で耐えようとしないでください。

専門家の力を借りることは、決して特別なことではありません。

生理中のメンタル不調は、ホルモンバランスの急激な変化が大きな原因です。

まずは食事・運動・リラックスなどのセルフケアを試してみましょう。

セルフケアで改善しないつらい症状は我慢せず、婦人科に相談を。

低用量ピルも、ホルモン変動を穏やかにし、メンタル不調を改善する有効な治療選択肢です。

生理は、女性の人生の大部分を共に過ごすパートナーのようなものです。その仕組みを正しく理解し、適切な対処法を知ることで、つらい波を乗りこなし、より快適な毎日を送ることができます。

この記事が、その一助となれば幸いです。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!