簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

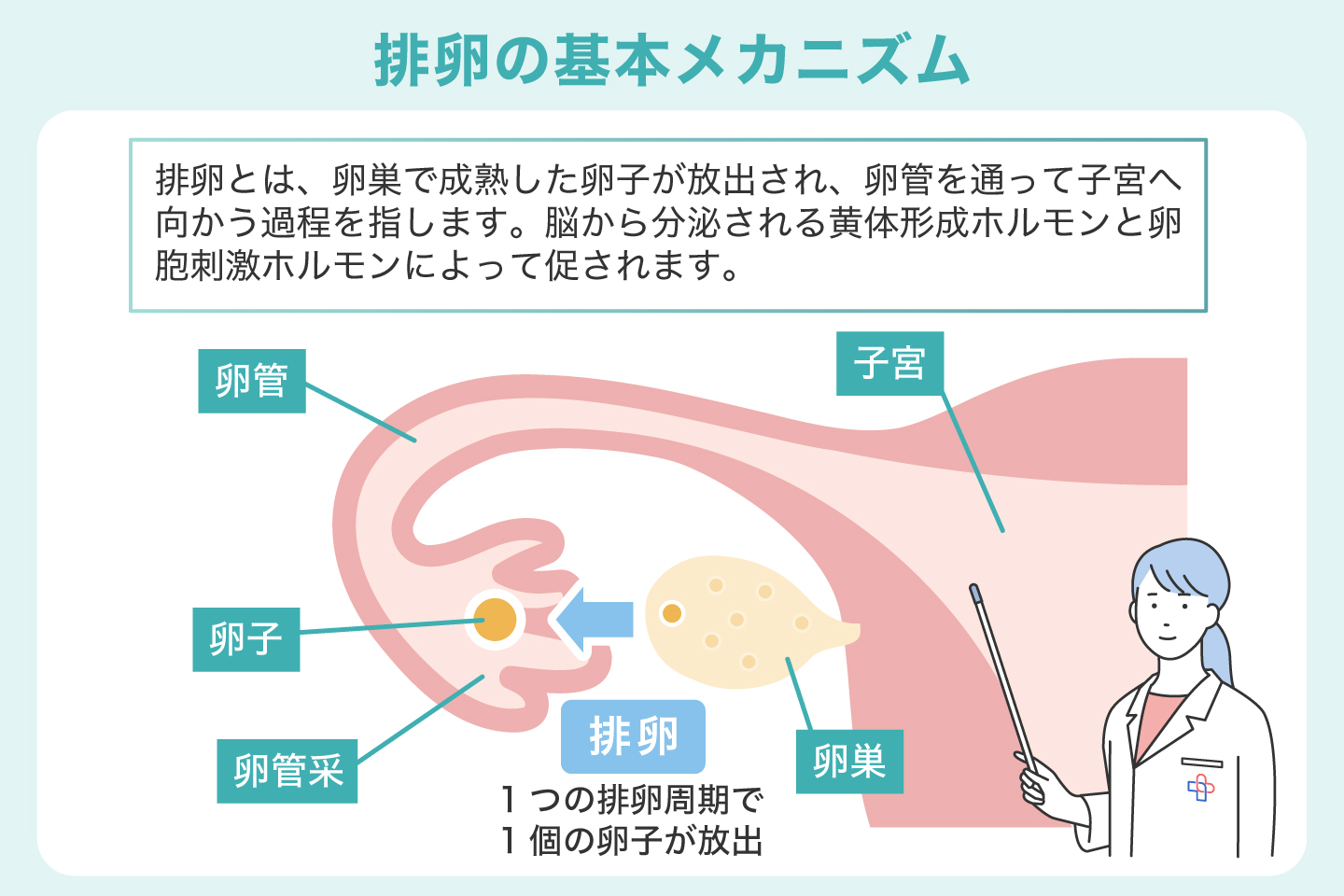

排卵の基本メカニズム

排卵(はいらん)とは、卵巣内で成熟した卵子が卵巣から放出され、卵管を通って子宮に向かう過程を指します。

女性は生まれつき数百万個の未成熟な卵子(卵胞)を持っていますが、そのうち排卵されるのは一生のうちに400〜500個程度です。

通常、1つの排卵周期で1個の卵子が放出されますが、稀に複数の卵子が排卵されることもあります。

放出された卵子は卵管采に取り込まれ、卵管へ送られて精子と出会うことで受精する可能性があります。

排卵は女性の生殖機能において不可欠な役割を果たし、排卵がなければ自然妊娠は起こりません。

排卵はホルモンの変動によって制御されています。

脳の下垂体から分泌される黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)が、卵巣内で卵胞の成長を促進し、成熟した卵胞から卵子が放出されます。

このホルモンの分泌は、脳の視床下部からの指令によって制御され、エストロゲンとプロゲステロンという2つの主要な女性ホルモンが連携して働きます。

排卵に関わるホルモンの役割

主なホルモンの役割は以下の通りです。

視床下部-下垂体-卵巣軸のホルモン変動によって引き起こされる現象であり、卵子を周期的に放出することで女性の妊娠の可能性を維持しています。

FSH(卵胞刺激ホルモン)

FSH(卵胞刺激ホルモン)は、卵胞の成長を促し、卵胞からのエストロゲン分泌を増加させます

エストロゲン(卵胞ホルモン)

エストロゲン(卵胞ホルモン)は、卵胞期後半に急激に増加し、子宮内膜を厚くしつつ、一定の高濃度に達すると下垂体にフィードバックしてLHの急激な分泌(LHサージ)を引き起こします

LH(黄体化ホルモン)

LH(黄体化ホルモン)は、排卵直前に急激に分泌が増えるホルモンで、LHサージによって卵胞壁が破れて排卵が起こります。

LHサージ開始から約24~36時間以内に排卵が起こるのが一般的です

プロゲステロン(黄体ホルモン)

プロゲステロン(黄体ホルモン)は、排卵後に形成される黄体から分泌されるホルモンで、体温を上昇させ子宮内膜を受精卵の着床に適した状態に整えます。

妊娠が成立しないと黄体は約2週間で退行し、プロゲステロン低下に伴い子宮内膜が剥がれて月経が始まります。

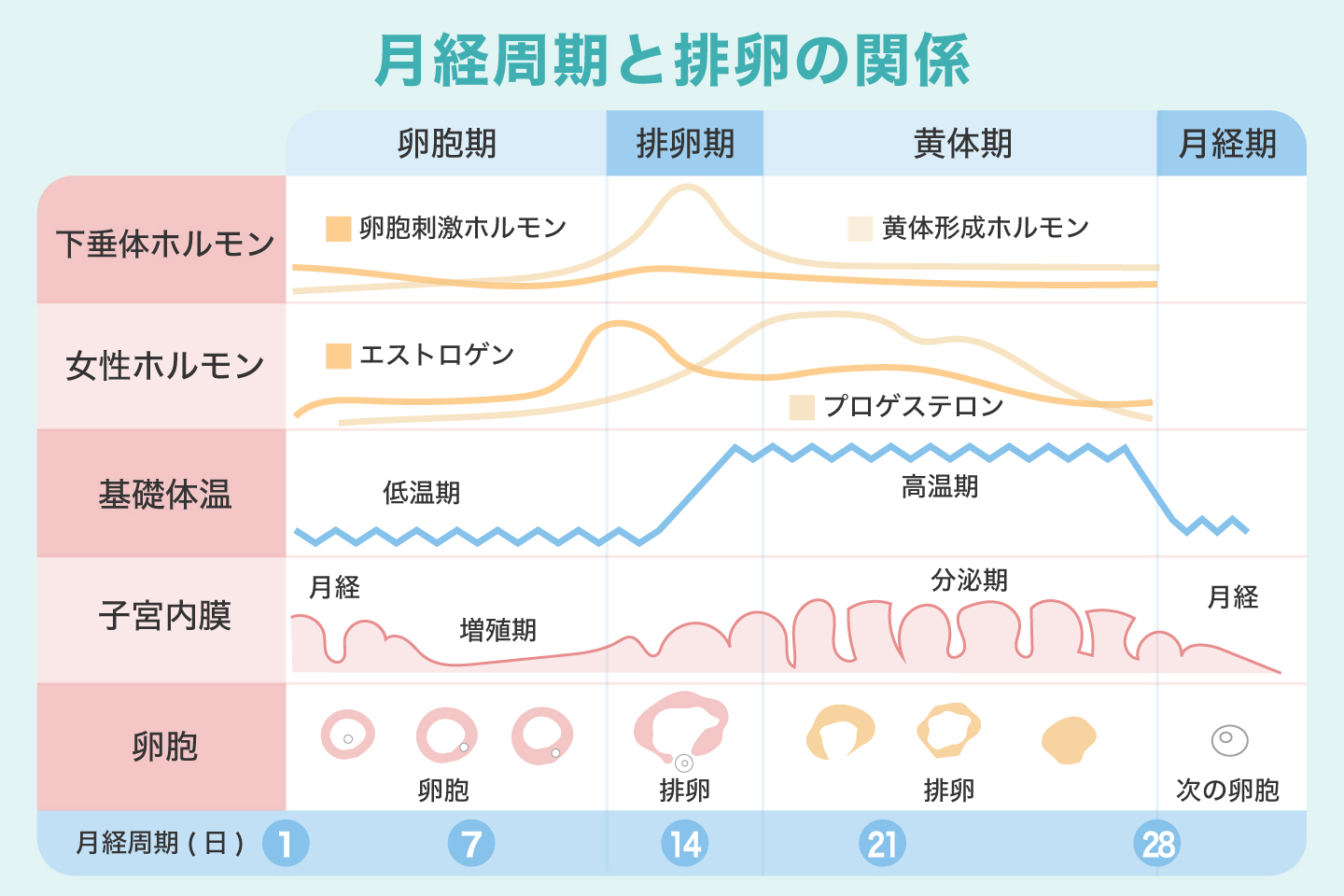

月経周期と排卵の関係

女性の月経周期は一般に以下の4つの段階に分けられ、それぞれの段階でホルモン分泌や卵巣・子宮内膜に変化が起こります。

月経周期は通常28日間程度ですが、個々の女性によって異なる場合もあります。

月経期(生理期)

月経期(生理期)とは、妊娠が成立しなかった前周期の子宮内膜が剥がれ落ち、出血として体外に排出される段階のことを指します。

この期間は通常3~7日間続きます。

この時期、卵巣ではエストロゲンとプロゲステロンが低下しており、それが下垂体に作用して卵胞刺激ホルモン(FSH)の分泌がやや増加し始めます

卵胞期

卵胞期とは、生理終了後から排卵直前まで(概ね周期5日目~13日目頃まで)の期間です。

月経の後、下垂体から分泌されるFSHにより、卵巣内の優勢卵胞と呼ばれる1つが成長します。

この時期に卵胞内の卵子が成熟し始め、エストロゲンの分泌が増加します。

エストロゲンは子宮内膜を増殖・肥厚させ、受精卵のためのベッドを準備します。

排卵期

排卵期とは、周期中期(28日周期であれば14日目前後)の期間です。

エストロゲン濃度が一定以上に高まると、それを感知した下垂体からLHが大量に放出されます(LHサージ)。

LHサージにより成熟した卵胞から卵子が放出される時期で、これが「排卵」と呼ばれる段階です。

排卵は通常、月経周期の14日目頃に起こりますが、個々の周期によって多少前後します。

黄体期

黄体期とは、排卵後から次の生理開始直前まで(周期14日目以降~28日目まで)の期間です。

排卵後、卵巣内に残った卵胞は「黄体」と呼ばれる組織に変わり、プロゲステロンというホルモンを分泌します。

このホルモンは子宮内膜を厚く保ち、妊娠に備えます。

妊娠が成立しなければ、黄体は退化し、月経が始まります。

排卵が起こるタイミング

排卵は、月経周期の14日目頃に起こることが一般的ですが、月経周期が長い場合や短い場合には排卵日も変動します。

例えば、周期が21日間の場合は排卵は約7日目に起こることがありますし、35日周期の場合は21日目頃になることがあります。

実際には全女性の10~15%程度しか正確に28日周期ではなく、20%以上の女性は毎周期の長さがばらつく「不規則周期」を経験しています。

したがって、自身の排卵日を正確に知るにはカレンダー上の計算だけでは不十分な場合があります

排卵の正確なタイミングは、女性が妊娠を望む場合や、避妊を考える際に重要な情報です。

排卵日が近づくと、女性の体にはいくつかの変化が起こり、それに基づいて排卵を予測することができます。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

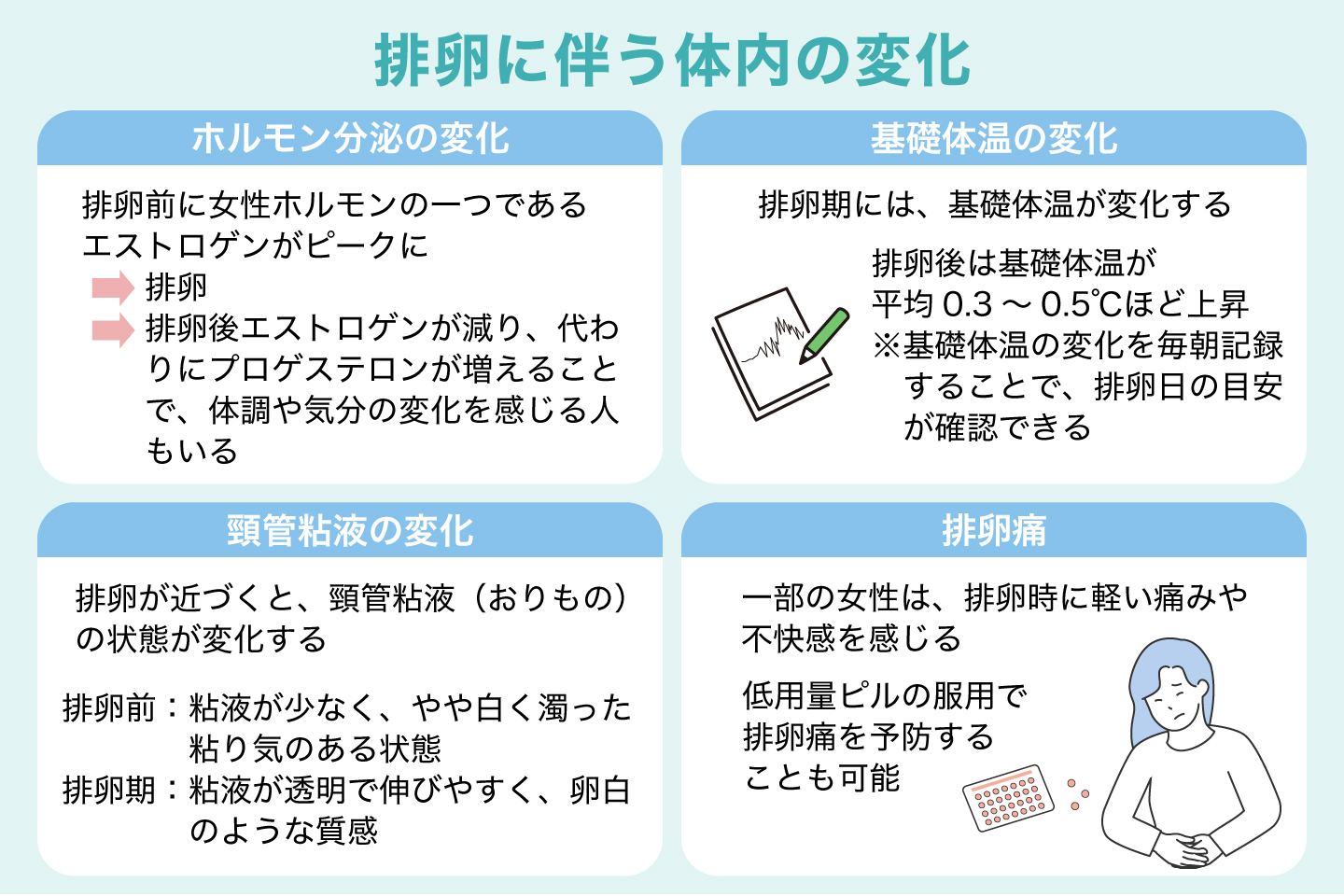

排卵に伴う体内の変化

排卵が近づくと、女性の体内でいくつかの明確な変化が起こります。

これらの変化は、排卵を確認したり、妊娠・避妊を希望するカップルが最適なタイミングを見つけるための指標となります。

ホルモン分泌の変化

排卵直前の卵胞期後半にはエストロゲンがピークに達し、これが引き金となってLHサージが起こり排卵に至ります。

排卵が起こるとエストロゲン値は一時的に低下し、代わって黄体から分泌されるプロゲステロンが急上昇します。

このエストロゲンとプロゲステロンの入れ替わりにより、排卵前後で体調や気分に変化を感じる女性もいます。

例えば、排卵期にはエストロゲンの作用で性欲が高まる場合があり、排卵後はプロゲステロンの影響で眠気や体温上昇を感じることがあります。

基礎体温の変化

排卵期には、基礎体温が変化します。

通常、排卵前は低めの体温が続きますが、排卵後には体温が上昇し、その状態が数日間続きます。

これは、排卵後に分泌されるプロゲステロンが体温を上昇させるためです。

排卵後は基礎体温が平均0.3~0.5℃ほど上昇し、高温状態が約10~14日間持続します。

黄体期が終わると黄体の消失により体温は再び下がり、次の低温期に入ります。

この基礎体温の変化を毎朝記録することで、排卵日の目安が確認できます。

多くの婦人科でも不妊症の初期検査として基礎体温表の記録をすすめています。

頸管粘液の変化

排卵が近づくと、頸管粘液(おりもの)の状態が変わります。

通常、排卵前は粘液が少なく、やや白く濁った粘り気のある状態ですが、排卵期には粘液が透明で伸びやすく、卵白のような質感になります。

この粘液の変化は、精子が卵子に到達しやすい環境を作り出すためのもので、妊娠しやすい時期を示すサインです。

一方、排卵が過ぎてプロゲステロン優位になると粘液は白濁して粘稠度が高まり、量も減少します。

この頸管粘液の変化も排卵期を知るサインとして活用できます。

排卵痛

一部の女性は、排卵時に軽い痛みや不快感を感じることがあります。

これは「排卵痛」と呼ばれ、卵巣から卵子が放出される際に卵巣周辺の組織が刺激されるために起こります。

排卵痛は通常片側の下腹部で感じられ、数時間から数日間続くことがあります。

排卵痛自体は生理的な現象であり、感じるからといって異常があるわけではありません。

ただし、あまりにも強い痛みがある場合は他の疾患(子宮内膜症や卵巣のう腫など)が隠れている可能性もあるため、医師に相談した方が良いでしょう。

排卵痛がつらいときは市販の鎮痛剤を服用したり、温罨法(カイロや湯たんぽで下腹部を温める)を行うと和らぐ場合があります。

どうしても毎月の排卵痛が耐えがたい場合、低用量ピルの服用によって排卵自体を抑制し、排卵痛を予防することも可能です。

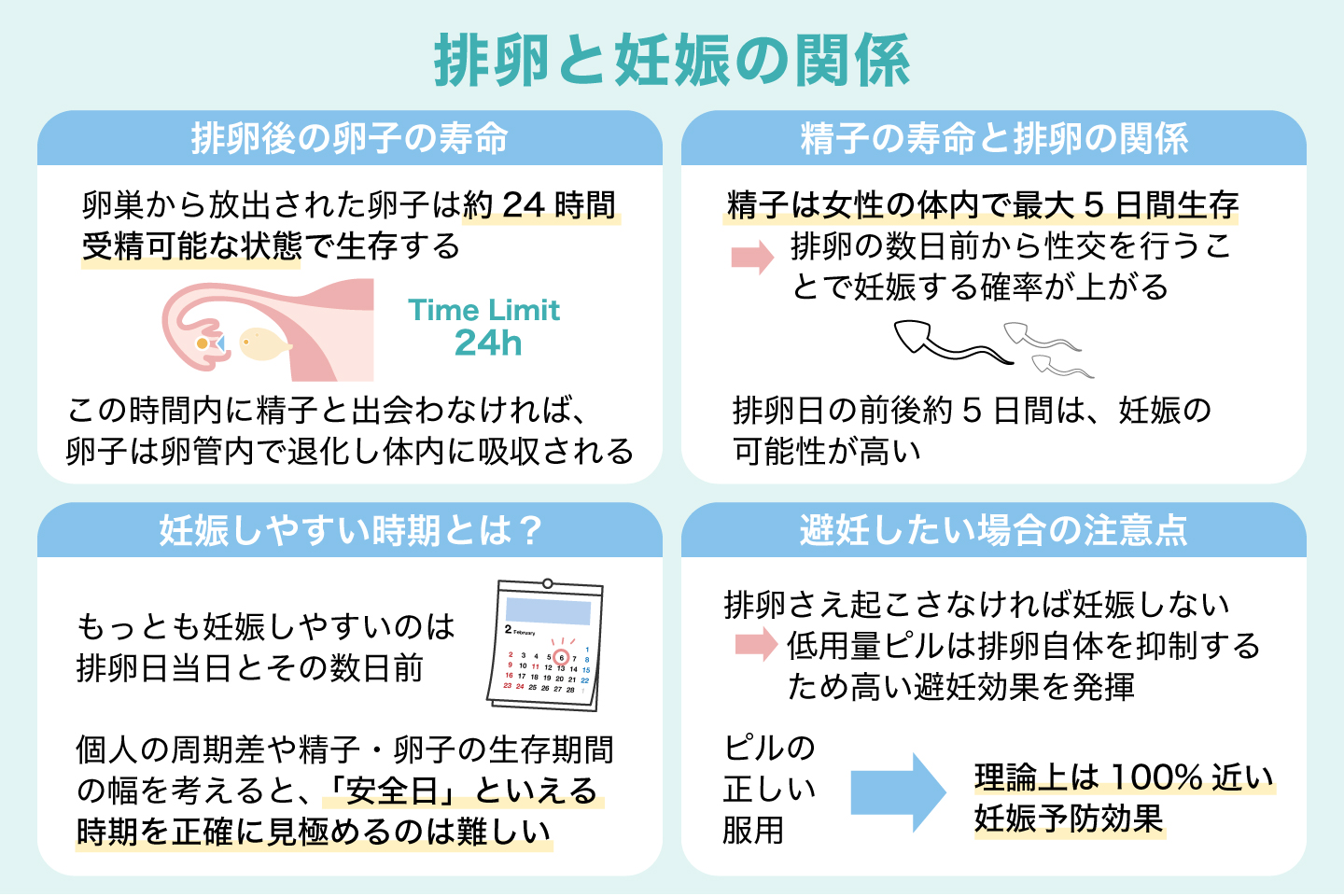

排卵と妊娠の関係

排卵は妊娠の前提条件であり、排卵が起こらない場合、妊娠は成立しません。

排卵後の卵子や精子の寿命、タイミングによって受精・妊娠のしやすさが大きく左右されます。

排卵後の卵子の寿命

卵巣から放出された卵子は約24時間受精可能な状態で生存するとされています。

この時間内に精子と出会わなければ、卵子は卵管内で退化し体内に吸収されます。

したがって、妊娠を希望する場合は、排卵後は時間との勝負であり、できるだけ早く精子が卵子に到達する必要があります。

精子の寿命と排卵の関係

一方、精子は女性の体内で最大5日間生存するため、排卵の数日前から性交を行うことで妊娠する確率が高くなります。

実際、妊娠の可能性が高いのは排卵日の前後約5日間(排卵日当日+その前4日程度)です。

妊娠しやすい時期とは?

上記の通り、もっとも妊娠しやすいのは排卵日当日とその数日前です。

例えば、28日周期で排卵日が14日目頃であれば、10日目~15日目あたりが高い受胎可能性を持つ期間になります。

ただし、個人の周期差や精子・卵子の生存期間の幅を考えると、月経が終わってから次の月経直前まで妊娠の可能性がゼロと言える期間は意外と短く、「安全日」といえる時期を正確に見極めるのは難しいのが現実です。

避妊したい場合の注意点

排卵と妊娠の関係から考えると、排卵さえ起こさなければ妊娠しないことになります。

そのため避妊法の中でも、低用量ピルをはじめとするホルモン避妊法は排卵自体を抑制することで高い避妊効果を発揮します。

ピルを正しく服用した場合、排卵が起こらなくなるため理論上は100%近い妊娠予防効果があります(実際の避妊成功率は服用忘れ等の要因を含め約91~99%とされます)。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!

一方で、排卵日に合わせて性交を避けるタイミング法(オギノ式や基礎体温法)は一般的な使用で約20%前後の妊娠率が報告されており、避妊法としては成功率が低い部類に入ります。

これは排卵日を事前に正確に予測することが難しいことや、精子の長寿命による想定外の妊娠が起こり得るためです。

確実な避妊を望む場合、コンドームの使用や低用量ピルの併用など、より信頼性の高い方法を取ることが推奨されます。

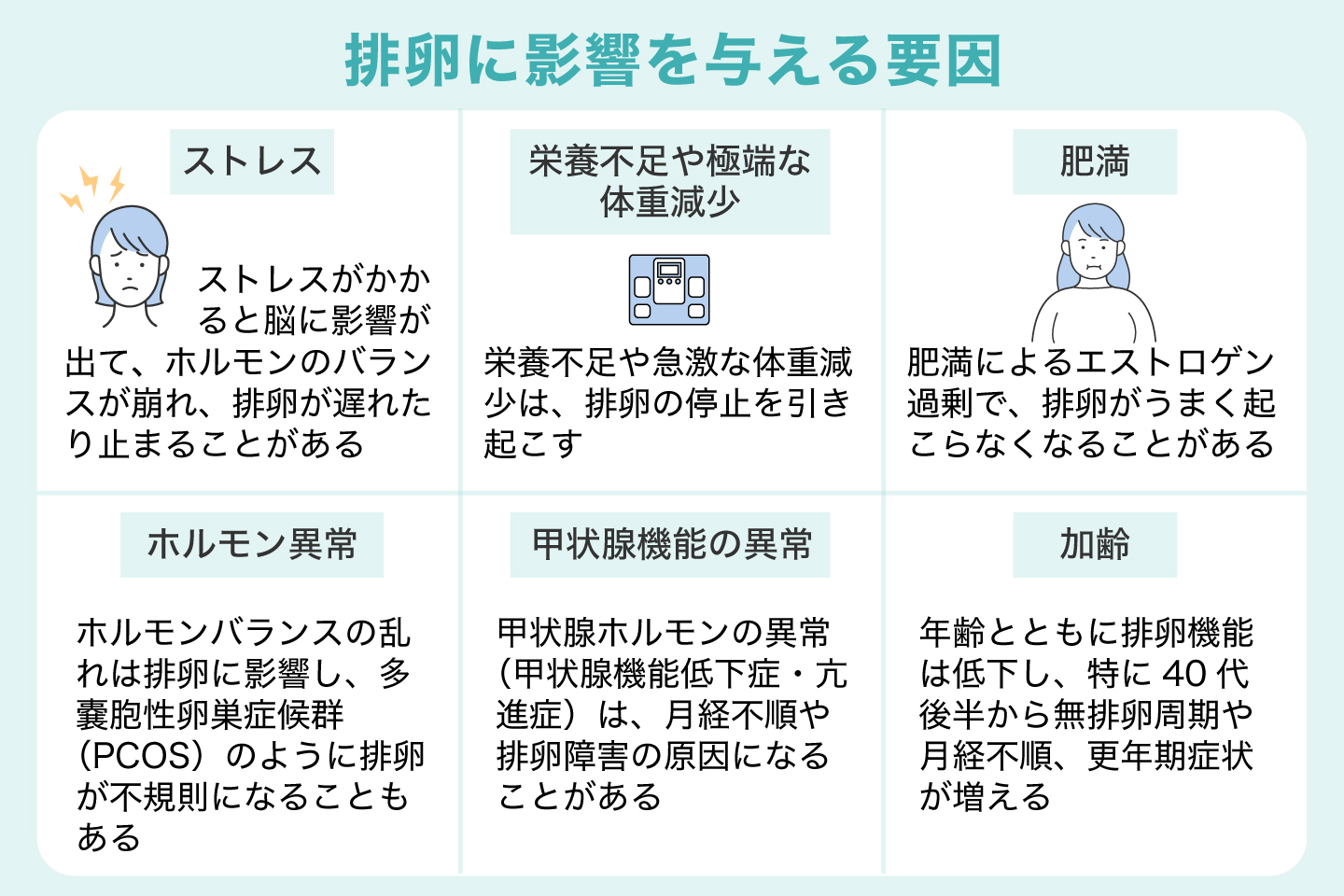

排卵に影響を与える要因

排卵は、さまざまな要因によって影響を受けることがあります。

ストレス

過度な精神的ストレスや急激な環境変化は、脳の視床下部に影響を及ぼしGnRHの分泌リズムを乱すことがあります。

その結果、FSHやLHの分泌が不十分となり排卵が遅れたり起こらなくなったりする可能性があります。

特に、過度のストレスは視床下部からのホルモン分泌に悪影響を与え、排卵を抑制することがあります。

栄養不足や極端な体重減少

極端なダイエットや過剰な体重増加は、体内のホルモンバランスを乱し、排卵を妨げることがあります。

特に、栄養不足や急激な体重減少は、排卵の停止を引き起こすことが知られています。

肥満

一方で、肥満(高BMI)も排卵に影響を与えます。

脂肪組織はエストロゲンを産生するため、肥満によりエストロゲン過剰状態になると下垂体のホルモン分泌リズムが乱れ、排卵がうまく起こらなくなることがあります。

ホルモン異常

ホルモンバランスの乱れ、特にエストロゲンやプロゲステロン、FSH、LHといったホルモンの異常は、排卵に直接的な影響を与えます。

例えば、卵胞の成⻑が途中で止まり、⼩さな卵胞(嚢胞/のうほう)が卵巣内に残ってしまう病気である多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、ホルモンの不均衡によって排卵が不規則になる病気です。

甲状腺機能の異常

甲状腺ホルモンは全身の代謝を調節するホルモンですが、その異常(甲状腺機能低下症・亢進症)は月経異常や排卵障害の一因となりえます。

特に、甲状腺機能低下症では、血液中のプロラクチン(母乳を作るホルモン)濃度が高くなる”高プロラクチン血症”を伴うことがあり、これがLH・FSHの分泌を抑制して排卵を妨げることがあります。

一方、甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)でもエネルギー代謝亢進による体重減少やストレス反応により、無月経や無排卵になるケースがあります。

加齢

年齢要因も排卵機能に大きく影響します。

女性は出生時に卵巣内に存在する卵子(卵胞)の数が一生の卵子供給量となるので、思春期以降毎周期ごとに卵胞が消費されていくようになります。

30代半ばを過ぎると卵巣内の卵胞数が急激に減少し、排卵周期も短縮・不規則になる傾向があります。

さらに、更年期(平均50歳前後)に近づく40代後半になると排卵しない周期(無排卵周期)が増え、月経周期の乱れや閉経前後の症状が現れます。

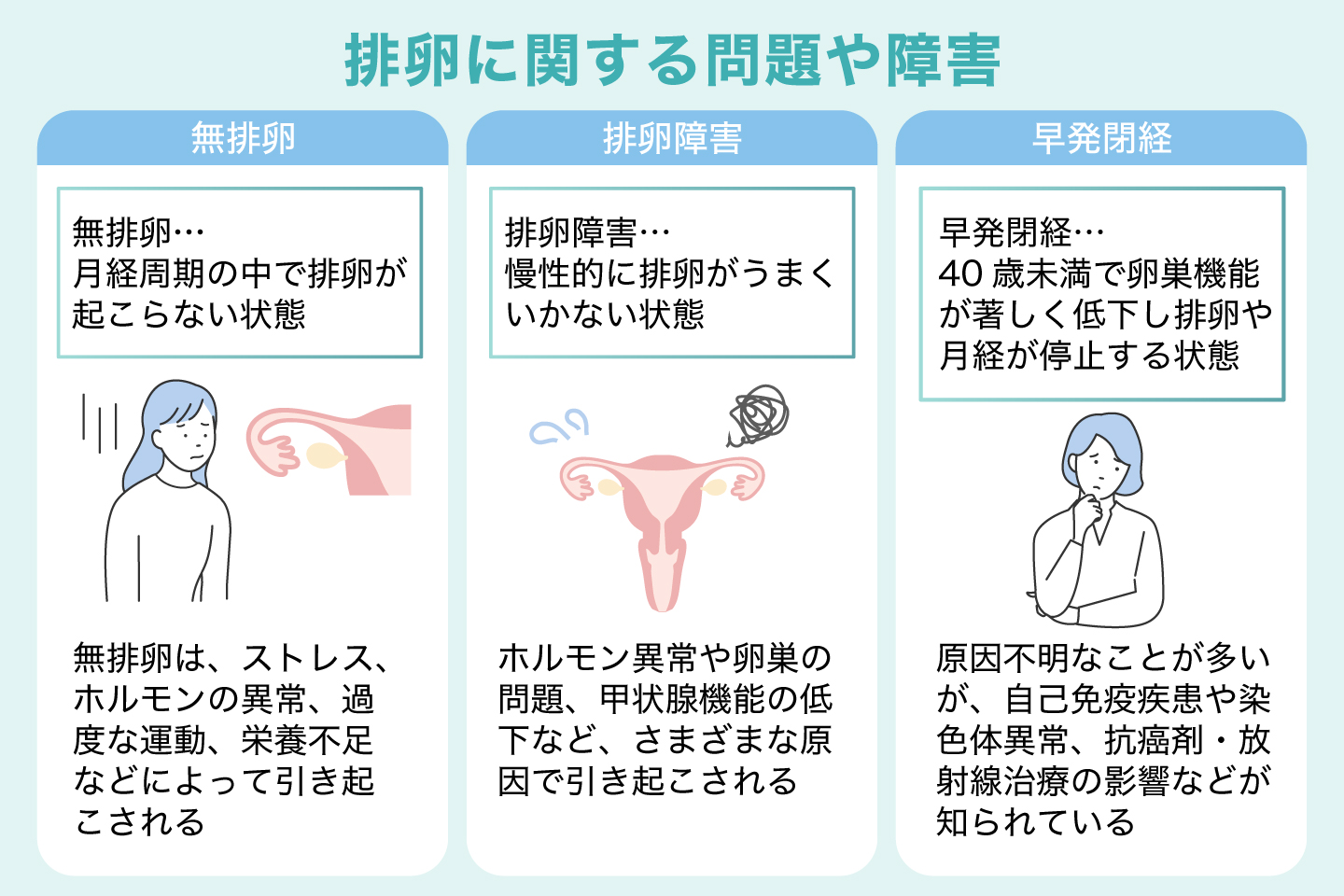

排卵に関する問題や障害

排卵に関連する問題は、女性の不妊症の主な原因の一つです。

主な排卵に関する問題には、以下のようなものがあります。

無排卵

無排卵とは、月経周期の中で排卵が起こらない状態を指します。

月経出血があっても実際には排卵が起きていない状態です。

無排卵は、ストレス、ホルモンの異常、過度な運動、栄養不足などによって引き起こされることがあります。

無排卵の状態が続くと、妊娠が難しくなります。

とくに思春期の初経から数年間や、閉経に近づく更年期の時期にはホルモン分泌が不安定なため無排卵周期が起こりやすい傾向があります。

若年層でも強いストレスや急激な体重変化などで一時的に無排卵となることがあり、月経周期が乱れたり月経が飛んだりしますので、ストレスや極端なダイエットには注意が必要です。

排卵障害

挙げてきたようなホルモンバランスの乱れにより、慢性的に排卵がうまくいかない状態を排卵障害と呼びます。

排卵障害は、排卵が不規則であるか、まったく起こらない状態を指します。

これは、ホルモン異常や卵巣の問題、甲状腺機能の低下など、さまざまな原因で引き起こされることがあります。

排卵障害は、不妊症の約30%を占めるとされ、不妊症の一般的な原因の一つです。

早発閉経

早発閉経とも呼ばれる早発卵巣不全(POI)は、40歳未満で卵巣機能が著しく低下し排卵や月経が停止してしまう状態です。

原因は不明なことが多いですが、自己免疫疾患や染色体異常、抗癌剤・放射線治療の影響などが知られています。

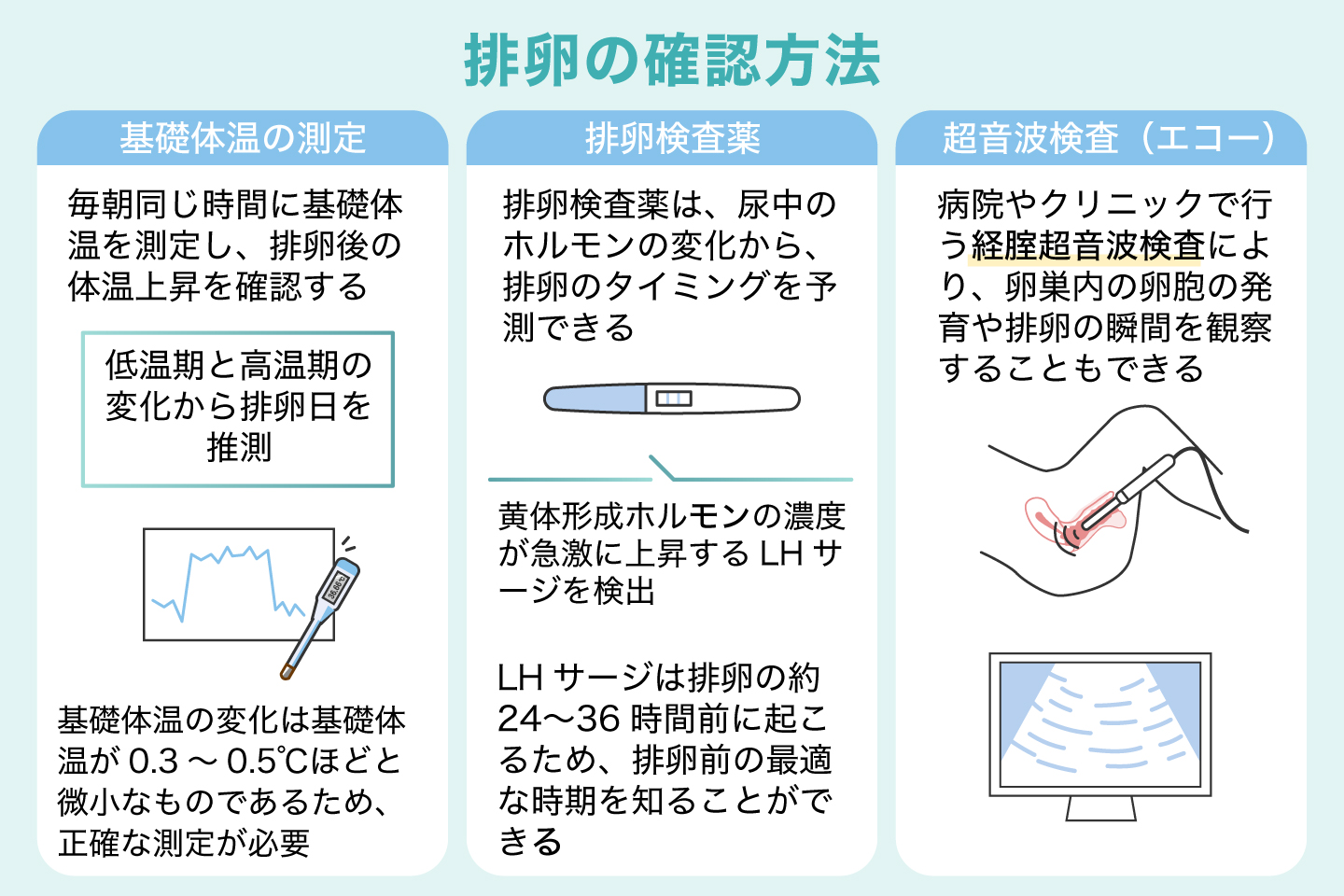

排卵の確認方法

自分の体で本当に排卵が起きているかを確認する方法はいくつかあります。

妊娠を望む方や月経不順に悩む方にとって、排卵の有無を知ることは重要です。

排卵を確認する方法としては、いくつかの方法があります。

基礎体温の測定

毎朝同じ時間に基礎体温を測定し、排卵後の体温上昇を確認することで、低温期と高温期の変化から排卵日を推測できます。

基礎体温の変化は基礎体温が0.3~0.5℃ほどと微小なものであるため、正確な測定が必要です。

なお、体温上昇は排卵後に起こるため、基礎体温法は「排卵が起きたか事後的に確認する」手段ですが、数ヶ月の記録から自分の排卵周期のパターンを掴むことで予測にも役立てられます。

排卵検査薬

尿中のLH(黄体形成ホルモン)の濃度が急激に上昇するLHサージを検出することで、排卵のタイミングを予測する排卵検査薬があります。

LHサージは排卵の約24〜36時間前に起こるため、排卵前の最適な時期を知ることができます。

検査薬はドラッグストアやネットで購入可能で、使い方は妊娠検査薬と似ています。

朝の尿などで判定し、陽性反応が出たらタイミングをとる、陰性が続けば無排卵の可能性も考慮する、といった活用法が一般的です。

超音波検査(エコー)による確認

病院やクリニックで行う経腟超音波検査により、卵巣内の卵胞の発育や排卵の瞬間を観察することもできます。

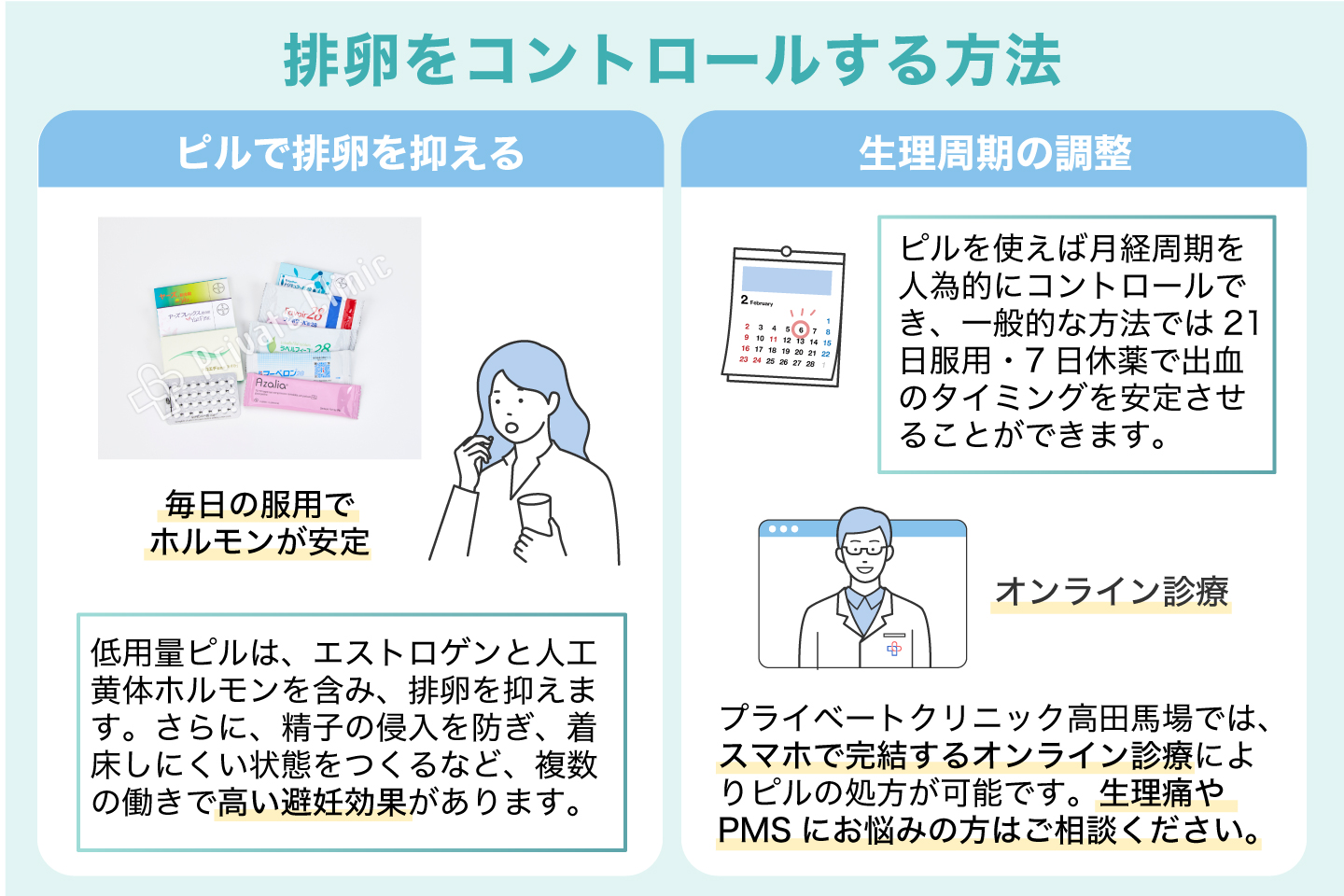

排卵をコントロールする方法

生理周期や排卵を人為的にコントロールしたい場合、最も有効な手段の一つが経口避妊薬(ピル)の活用です。

特に、低用量ピルは適切に使用すれば排卵を抑制し、避妊だけでなく月経周期の安定や生理痛の軽減など様々なメリットをもたらします。

ピルで排卵を抑える仕組み

低用量ピルはエストロゲンとプロゲスチン(人工黄体ホルモン)を含む錠剤で、これを毎日服用することで体内のホルモン濃度を一定に保ちます。

加えてピルは頸管粘液を濃くして精子の子宮内進入を防ぎ、子宮内膜を薄く保つことで万一受精しても着床しにくくする効果もあります。

このように複数の作用で高い避妊効果を発揮します。

生理周期の調整

ピルを使うことで月経周期を人為的にコントロールすることが可能です。

21日間ピルを服用し7日間休薬(または偽薬服用)する一般的な方法では、休薬期間中に消退出血(疑似的な生理)が起こり、28日周期のように出血のタイミングを安定させることができます。

プライベートクリニック高田馬場では、スマートフォンで完結するオンライン診療によるピル処方サービスも行っています。

低用量ピルなど医学的手段で生理や排卵をコントロールすることもできますので、生理痛やPMSなどの悩みへの対応策として必要な場合にはご相談ください。

簡単スマホ診療でピルがすぐ届く!

ピルは「女性が美しく前向きに過ごすため」の頼もしいお薬です。

お仕事やご家庭の都合でご来院が難しい方のための、スマホ診察&お薬郵送のオンライン診療サービス(最短当日着)も行なっております。

低用量ピル:1シート990円(税込1089円)〜

コスパと利便性で選ばれるプライベートクリニックにお気軽にご相談ください!